« 授業記録(日本史) |

Main

| 考えたこと(エッセー) »

| 倫理授業(追記) 20150223 道教(思想) |

|

道教思想は早い時期から日本に流入した。

道教は中国人(漢民族)の民族信仰であるが、

気を取り込んで不老不死を求める宗教である。

不老不死が出来る人のことを仙人という。

もともとアニミズムに始まるもの(東アジア一体に広がる)であるが、

老荘思想、仏教思想、儒教思想などを取り込んで成立した。

一応の成立は7世紀頃、遣唐使船が盛んに往来していた頃である。

さらに13世紀頃に大きく変容し、海の神である媽祖信仰や関羽の信仰が取り込まれた。

13世紀頃、

日本では鎌倉時代、中国では宋が、朝鮮では高麗が成立した大きな変動期であった。

道教では多様なものを信仰するが、代表的なものは

1.神仙(蓬莱など)信仰 cf.徐福、

2.五山信仰、

3.気を取り込む→薬(仙薬)、

4.北斗七星信仰などがある。

このような道教文化が遣唐使船などによって日本に導入され、一時期流行する。

斉明天皇陵などは八角形に作られているが、

これも道教で最高の数である「八」から来ている。

八幡も八つの幡で道教に由来するものである。

道教、仏教、神道が習合しているものが八幡信仰になった。

その他に、陰陽道、五行、修験道(鏡、薬、九字)、神仙、

風水、庚申信仰などに道教文化の影響が見られる。

天皇という言葉も、天皇大帝に由来するという。

さらに、お札やおみくじ、三里の灸、中元、鍾馗様も道教由来である。(おわり)

|

Posted by hajimet at 16:32

| Comments (0)

|

| 倫理授業 2月20日 道家の思想 |

|

儒家の思想を批判して登場したものが道家の思想である。老子と荘子を扱う。

1.老子(実在したかは不明)

老子は万物の根源を道(タオ)とした。

形のあるものではないので、仮に「道(始まりと終わりの意味)」とするが、「無」でもある。

すべてが道から出て道に帰る。

これに対して、儒家の人倫の道は、人間が都合に合わせて作った人為の「道」である。

それなのに、そんな人倫の道が説かれたのは、「大道廃れて仁義あり」だからである。

自然の道が廃れたから、仁義という次善が説かれたのである。

すべてが道から生まれ、道に帰るのだから、それに従えば良いはずである。

即ち、無為自然に生きれば良い。

無為とは何もしないことではなく、自然の秩序に帰り、

本来的に備わっている力を生かすことである。

文明や学問の奨励が、人間を不幸にし、社会に混乱をもたらすのである。

そのためには

①本来の生命を損なう作為を捨てること、

すなわち天真爛漫(飾らず自然なこと)、

嬰児復興(赤ん坊のように無欲で、素朴で、無心になる事)が必要である。

②自然に逆らわず、私利私欲や知恵を捨てる、「無欲恬淡」。

③謙遜して敢えて争わない「柔弱謙下」が大切である。

謙遜することで、その人の芯の強さを秘め、最後には勝利を得ることになるのである。

そのようになれば、水が上から下に自然に流れるように

タオの流れに従うことが出来る(上善如水)。

このような生き方ができれば、王も政治も学問も必要なく、

自給自足で満ち足りる規模で生活をすればよいということになる。

すなわち村落社会程度の規模が理想となる。これを「小国寡民」という。

2.荘子(前370-300頃)

老子を継いだ荘子は、孟子、荀子と同じ頃の人で、戦国時代末期に生きていた。

苦難を逃れようとしているのに、より大きな苦難に縛られていく人びとが

救済を求めていた時代である。

これを背景に、儒学は理想政治を追究したのに対して、

荘子は、政治を越えた宗教的な次元に、文明の根底的な救済を求めた。

そして次のようなことを説いた。

1.万物斉同

善悪、美醜、是非は人間が決めたもの。美のない醜は存在しないし、その逆もない。

しかし、どれも同じものである。

森の中で猛獣が美人か、そうでないかによって食べるか食べないかを決めることはない。

どれも同じだから、美醜の区別無しに食べるのである。

そのような作為にこだわるから苦なのである。

2.心斎坐忘

一切の対立・差別・偏見にとらわれず、世界と一体になり、

3.逍遙遊

おおらかな絶対自由の境地に遊ぶこと。そのような人が真人なのである。

タオを理論で理解しようとしてはいけない。

そうしようとすることは、すでにタオから外れているのである。

真人とは、タオの流れるままに生きられる人のことを言うのである。

老子、荘子の考え方は、中国に仏教が入るときの基礎となった。

本来、仏教は中国の人にとっては異質な宗教であった。

だが、「道」=「無」が仏教の「空」に準えることが出来、

万物斉同が一切皆苦、諸行無常、諸法無我にあたり、

逍遙遊が涅槃寂静に似ているように、

老荘思想と仏教が同じものであると理解されて、中国で広がった。

(後に別物と認識されるようになる)。

西方に旅立って行方不明になった老子は、

実はインドに渡り、釈迦に会って道を説いたとか、

インドで釈迦になったというような巷説が出来たほどであった。

老荘思想がなければ、日本に仏教が入ることはなかったとも言える。

また、漢詩の世界でも重要な思想である。

科挙が旨く行かなかったり、疲れた人が作詩する場合が多いからである。

李白、杜甫、白楽天、蘇東坡などが代表的である。

|

Posted by hajimet at 16:05

| Comments (0)

|

| 倫理授業 20150217 中国思想(3) 孟子、荀子 |

|

孔子は仁と礼についてといたが、両者の関係について、

特にどちらを重視するかは語っていない。

そこで孔子の弟子の間で仁を重視するか、礼を重視するかの立場が分かれていった。

孟子(前372?-289?)

cf.孟母三遷

孟子の時代は戦国時代末期にあたるが、「仁」の教えを受け継いだ思想を打ち立てた。

すなわち、仁を重視した。

孟子は性善説に立つ。

人間の性は天から授かったもので、天は善であるから、

当然、人間は善き道徳性をもつことになる。

悪の原因は外から来ることである。

したがって、人には善悪を理知的に判断できる「良知」、

悪を退け、善を行う「良能」がある。

そのように生まれながらに「良心」を持つのである。

人は本性を開花させなければならないが、そのきっかけ(端緒)になる心が

4つあるとする(四端)。

惻隠の心 他人の不幸を見過ごすことの出来ない同情心(忍びざるの心)→仁

羞悪の心 自分や他者の悪を恥じ憎む→義

辞譲の心 他人にへりくだる→礼

是非の心 善意を見分ける→智

(仁義礼智:四徳)

この中で重んじるものは仁義である。

仁は他人を思いやる心で、

義は社会の人間関係における正しい道理だからである。

そして四端が身体に充実すると(徳が実現されるようになると)、

天とつながっている人は、それによって不動心、

伸びやかな心に満ちあふれる「浩然の気」が現れるようになる。

このような人を大丈夫という。これが孟子の理想像である。

一方、人のつきあい方を五倫とし、

父子に親を、君臣に義を、夫婦に別を、長幼に序を、朋友に信を求める。

この五倫と五常(四徳+信〔前漢、董仲舒によって追加〕)が儒教の基礎となっていく。

このような中で求められる政治は王道政治である。

すなわち、仁義に基づいて民衆の幸福をはかる政治が求められる。

民衆の幸福とは「恒産なければ恒心なし」という言葉に代表されるように、

収入が安定しなければ、安定した気持ちはできないということになる。

王道とは恒産を保護することになるが、これは国民を豊かにすることにつながる。

したがって、つねに耕地開発や資源開発を行い、

衣食住を充実させていかなければならないことになる。

開発を中心とすることは儒教の大きな特徴となる。

いかに「人」が豊かに暮らすかが焦点になるからである。

同時につねに大丈夫たろうとして自分を高めていく必要も出てくる。

それゆえ、儒教社会は、勉強をすることが重要な意味を持つ社会にもなるのである。

2.荀子(前329~235)

諸子百家の学問を批判的に吸収し、古代思想を集大成した人で、

弟子に法家の韓非子、法家で秦の始皇帝の宰相だった李斯がいる。

荀子は人倫は、天から与えられたものでは無く、人間が決めていくものとして、性悪説をとった。

人間を放任すれば欲望に流され、混乱が生じるからである。

「人の性は悪にして、其の善なるは偽なり」。

「善なるは偽」とは善であると言うことが嘘だということともに、

人為的(偽)に、人の為に強制できるということを意味する。

本性を強制して善なるものに育て上げる努力が必要ということが先人の主張だとして、

「礼」を強調した。

したがって、政治も人々の行為を規制する社会規範としての

礼を用いて政治をすべきだという「礼治主義」を主張した。

ところで、儒教は内面(仁)とそこから生じる外面(礼)の問題を基本とする。

荀子の礼治主義も社会規範による規制を主張する点においては外

面的なものを対象にしているように見えるが、

やはり主軸は心の問題なのである。

したがって、現実の社会統制に効果は無い。

一方、外面的な規範を強調していけば法の問題にたどり着く。

そこが、儒家の荀子から法家の韓非子らが登場した理由なのである。

結局、法治よりも徳治を重視した孔子の立場が、孔子-荀子-韓非子の流れの中で、

再び法治を重視するように変わっていったことになる。

なお、孟子の立場は、朱子学に受け継がれ、近世の儒学になっていく。

一方で荀子の立場は儒学としては力を失ってしまった。

|

Posted by hajimet at 19:56

| Comments (0)

|

| 倫理授業 20150210 中国思想(2) 孔子の思想 |

|

孔子は山東半島、魯の曲譜に生まれた、

魯国は周公旦に始まる国で、孔子の時代でも周の封建的要素が生きていた。

周はもともと封建制をとっていた。

君主が諸侯に土地などを分封して支配させる制度であるが、

諸侯(卿、大夫、臣)は血族か功臣であったために、

周王朝との間に本家、分家関係ができた。

それぞれが共通の神を祭司するが、

そのやり方(礼)は家の格によって決まっていた。

礼は本来は神に対する儀式の履行のことであるが、

その意味は、次第に人の身分関係の作法に変わってきた(礼儀)。

そのような周を理想とする孔子だが、

時代は春秋戦国時代となって、周の封建制は崩壊してしまった。

孔子は人間のあり方についての普遍的な原理を探り、社会生活の秩序を立て直そうとした。

この当時、多くの思想家はそれぞれの国に雇われてアドヴァイスをする仕事をしていた。

孔子もそのようなことを求めていたが、孔子の意見は受け入れられなかった。

そこで、生涯を弟子の教育に注ぐことになった。

孔子は人間の真実の生き方「道」を求めた。「朝に道を気かば、夕に死すとも可なり」。

その「道」は現実世界の合理的なものに求めた。

すなわち「怪力乱神を語らず」「未だ生を知らず、焉んぞ死を知らん」である。

孔子は現実政治の混乱の原因を「礼」の形骸化に見いだした。

そのために礼の権威の回復が必要と考えた。

法はそれをくぐり抜けようとする者がでるから、民心がついてかない。

したがって、礼によって統治する必要があると考えたのだ。

そして、礼を支える精神、心のあり形を仁とした。

孔子は仁について、具体的なことは説明していない。

ただ、この文字は二人が出会うことを意味し、人が親しむことを意味するから、

「思いやり」のこと指していることになる。

そして、一番密接な人間関係である、家族の情を基本に考えることにした。

まず、自分の問題として、

自分を偽らない「忠」、

自分の如く他人を思う思いやりの「恕」(己の「欲せざる所は人に施すこととなかれ)、

他人を欺かない「信」、

欲を押さえる「克己」が必要であり、

家族に対しては、子の親に対する「孝」、

弟の兄に対する「悌」が必要だとする。

すなわち、家族は単に血縁という生物的な関係だけでなく、

「親子」という社会的関係も存在し、その中でどうつきあっていくかが大切になるのである。

その上で、孔子は「克己復礼」が大切で、

自我に打ち勝って社会規範である礼に従うことが必要だとする。

他人を尊重する態度や言動、社会規範に自覚的に従うことが必要だとする。

なぜ礼に従うかというと、鳥獣に礼はないからであり、

内面的な仁を実践するに当たっては礼にかなう必要があるからである。

仁の実現を志す者を「君子」という。君子は身分にかかわらず、

徳を備えた高い人格の持ち主のことを指し、これが人間の理想像だとした。

したがって、政治も人徳を備えた者が、その徳によって政治を行えば(修己治人)、

社会の秩序は安定するという徳治主義を主張した。

|

Posted by hajimet at 19:44

| Comments (0)

|

| 倫理授業 20150206 日本仏教(4) 中国思想(1) |

|

(B)禅宗

禅とは禅那(dyahna)から来ている言葉で、

座禅による自力修行により、悟りにいたろうとすることである。

すでに、ウパニシャドで我欲を去るために座禅を行っていたが、

それがインドの達磨によって中国に伝えられた。

中国では老荘思想と結びつき、それが日本に流れ込んだ。

栄西は宋に渡り、禅をもたらして臨済宗を開いた。

一方、比叡山で修行をしていた道元は、

当時天台で流行していた本覚論(人はもともと佛である)に基づき、

どのように修行するのかを追求した。

その結果、それは、禅による自己修行であるとして、曹洞宗を開いた。

そのやり方は、ひたすら座禅をする只管打坐を行うこと。

身も心も一切の執着からはなれる境地になれば(身心落脱)悟れるとした。

すなわち、焼香、念仏、礼拝は必要なく、無念無我になればよいとした。

それゆえ、どこであっても場所さえあれば、座禅を組むことが出来る。

だから、武士に流行した。

(C)日蓮宗

日蓮は千葉県(安房)生まれ。比叡山で修行した。

法華経が最高の法典であり、法華経の考えを広めれば、人々と日本を救えるとした。

そして、法華経に帰依する「南無妙法蓮華経」を「唱題」すれば、

仏陀と一つになり成仏出来るとした。

(D)まとめ

鎌倉仏教の特徴は、信仰を広く民衆にまで普及させたことにある。

教えが、一つの行や信への単純化と実践しやすい易行を説いたことと関係している。

教理体系としての仏教よりも、

末法に生きる個人の精神のささえ、生活の指針、実践救済の原理として信仰されたのである。

中国思想

源流

すでに1万年ほど前から長江流域に稲作遺跡が出ているが、

紀元前5000年頃には黄河流域で黄河文明が発生した。

黄土大地での畑作文明である。紀元前16世紀頃には殷が出現し、

すでに甲骨文字を通じて、様々な信仰が起きていたことが分かっている。

紀元前11世紀頃、周が起きた。このあたりの文化が中国(漢民族)の基層文化となる。

特徴は大きく3つある。

1.天帝信仰

天は、宇宙万物の支配者であり(日本には天の思想はない)、

天帝は不徳を罰する道義的な神である。

天は民の幸福を願い、有徳の者を王とする(天命)。

だが、天は具体的に語ったり、行動を起こしたりすることはない。

王は天を祭るが、天の声を直接聞くことは出来ない。

だが、天は民の幸福を願っているのだから、民の願っていることが天の声なのである。

したがって、民の幸福を奪うような悪政を行うと天は怒り、

その王を徳が無いとして変えようとする。天誅を下し、新しい王統に変える。

これが姓を変え、命令を改める易姓革命なのである。

中国や朝鮮の歴史書を読むと、

王政末期に彗星が現れたり、流星が落ちる、飢饉が発生する等の天変地異が

記録されることが多い。これは、そのようなことを背景にしているのである。

また、天は徳のある王とその子孫に地の支配をゆだねる。

その王統の間なのる国の名前が国号である。

従って、王の姓が変わると、国号も変わることになる。

2.易占

3.気

気は万物の根源であり、無形の物質的流動体である。

陰陽五行などの気の作用、風水なの考え方の下である。

このうち、天の思想が元となって発展したものが儒教。

気の思想が元となって発展したものが道家の思想。

中国の基層文化に天や気が融合したものが、道教ということが出来る。

このようなことをバックに中国思想ができあがるのだが、

その特色は、現実主義的傾向が強いということにまとめられる。すなわち、

・天を尊ぶ

・祖先祭祀を重んじる

・この世の生を愛するということで、

儒教は祖先祭祀による再生を願い、仏

教も現世に解脱を見いだす禅宗や、浄土転生を願う浄土教が主流となった。

また、道教も「不死」を願い「長生」を求めている。

|

Posted by hajimet at 19:36

| Comments (0)

|

| 倫理 20150130 日本仏教(4) |

(4) 平安時代後期

平安時代後期に入ると、武家が台頭し、平将門の乱などの乱が起きた。

一方で、1052年は末法元年とされた。

仏教では、釈迦の死後、釈迦の教えが弱くなるのだが、

それを正法、像法、末法の三段階にわけた。

末法とは、教えは残るが、修行する人も、悟る人もいなくなる時期である。

すなわち、戦乱の起きている社会の不安定期に、自分たちを救うものがないということになる。

そこで、そのような状態でも、自分たちを救うことの出来る経典を模索した。

その結果、浄土教が流行ったのである。

なお、この頃は唐も新羅も末期の混乱期に入っていて、同じように浄土教が流行している。

浄土教は阿弥陀仏のことを扱った経典である。

阿弥陀は菩薩行を行うとき、自分が悟りを得たときに衆生を慈悲によって救済する

「48の発願」をしているが、そのうち18番目が

「自分のことを10回でも念仏したら、自分の国に往生できるようにする」とする。

つまり、自分から悟らなくとも、阿弥陀(極楽)浄土に往生できるのである。

この考えが強く支持された。

なかでも、空也(903-972)は「阿弥陀聖」「市聖」ともわれ、

諸国を念仏しながら遊行し、社会事業を行った。

その教えは、ただひたすら、阿弥陀に帰依する=

「南無阿弥陀仏」(南無:帰依する)を唱えれば良い(称名念仏)というものである。

この教えは民間に浸透し、死者や盂蘭盆の時の念仏、農耕儀礼、虫除けや

念仏踊りとなっていった。なお念仏踊りは盂蘭盆と結びついて盆踊りとなる。

一方、源信(942-1017)は『往生要集』を現し、「厭離穢土、欣求浄土」を説いた。

そして、称名念仏ではなく、心で阿弥陀を念ずる「観想念仏」を説いた。

このように浄土教が流行すると、臨終とは往生することを意味するようになる。

そのため阿弥陀仏と自分の手をひもで結び、

鑼や太鼓が鳴り響く中、臨終を迎えるというような風景が見られた。

(5)鎌倉仏教

鎌倉時代に入り武家の時代に入り、それまでと支配層が変わった。

また、社会混乱は収まらず、庶民の生活不安も大きかった。

武士や庶民が求めるのは、一般的に理屈より実践である。

そこで、誰でもが信じることが出来て、わかりやすく、行いやすい仏教が求められた。

それに応じて説かれたものが、鎌倉仏教である。日本的仏教が出来たと言える。

新仏教を開いた人は比叡山を出た僧侶であった。

彼らは比叡山の教えでは足りずに、新たな教理を探したと言える。

そして、比叡山の密教的要素を否定した。

(A)浄土教

まずは、平安末から続く浄土教の流れを見たい。

・法然(1133-1212):浄土宗

法然はそれまでの教えは自力修行により悟りを求めるもので、それは困難なこととする。

そして、ただひたすら阿弥陀仏に帰依して、「南無阿弥陀仏」を念ずれば(専修念仏)、

阿弥陀の力によって極楽浄土に往生することが出来るとした(他力本願)。

これによって、悟りの仏教から救いの仏教に変わったと言える。

法然の教えは非常にわかりやすい教えであるため、多くの人の信仰を集めた。

一方で、天台、真言などの勢力から批判を浴び、念仏停止となり、法然は讃岐に流された。

・親鸞(1173-1262):浄土真宗

親鸞は法然に傾倒して自分の考えを深めたが、

念仏停止の断により越後に流され還俗させられた。

その後も僧侶になる事なく、教えを説いた。

親鸞は「悪人正機説」を説いた。「善人なをもて往生をとぐ、いはんや悪人をや」

善人は自力で悟れる人のことで、悪人は悟れない人である。

自分は煩悩にまみれて、どうすることも出来ず、仏の慈悲にすがろうとするので、

かえって救われやすいというのである。

親鸞は、阿弥陀は衆生を救おうとして仏となったのだから、

当然に阿弥陀の方から救ってくれる。

我々は一切阿弥陀に任せれば良いとした(絶対他力)。

「南無阿弥陀仏」も阿弥陀に帰依するのではなく、

「信じている」ということを告白しているに過ぎないのである。

これによって、行の仏教から、信の仏教に変わったと言える。

|

Posted by hajimet at 15:40

| Comments (0)

|

| 倫理 20150120 日本仏教(3) |

|

3.平安仏教

奈良から都を京都に移したことで、仏教もそれまでと異なったものが求められた。

中国で仏教が隆盛期に入る頃でもある。

それまでの鎮護国家仏教とともに、山岳仏教の要素が取り込まれた。

日本では、元々山は神聖なもので入山しなかったのであるが、

その山の信仰が仏教と習合し、修行の山となる。

また、仏教は出家して修行することが基本である。

そのようなことが相まって、山岳仏教が生まれた(比叡山、高野山)。

(1)最澄

最澄は遣唐使として唐に渡った。

公務で渡ったため、滞在期間は長くなかったが、

法華経を最高の経典と考える天台教学を学んだ。

仏教が西域から中国に流入したとき、

多くの経典が一気に訳されたため、

経典の前後関係が分からなくなっていた。

したがって、それぞれの宗派の観点から前後関係を決めていくしかなかった。

これを教相判釈という。天台教学は教相判釈によって法華経を最高のものとした。

最澄は、帰国後比叡山に延暦寺を開いた。

最澄の主張する所を要約すれば、

1.法華経を最高の経典とする。

(南無妙法蓮華経を唱えるようになったのは、鎌倉時代以降)

2.一切衆生悉有仏性

すべての人は仏性を持っているから、修行すれば仏陀になれる。

3.法華一乗思想

そうだとすれば、これまで能力などによって悟り方に違いがあるとした

小乗(上座部)の考えは何だったのだろうか。

大乗 菩薩乗

小乗 声聞乗(教団で悟る)

縁覚乗(個人で悟る)

悟り方に違いがあるといたのは、実は仏陀の方便であって、実体は菩薩乗一つなのである。

それを説いたものが法華経であるとする。この一乗の考え方に対して、

3つの「乗」は厳然とあると考える者もいて、当時大論争となった。

最澄は晩年その論争に相当の勢力をさいた。

だが、次第に一乗思想の方が有力になっていった。

さらに、最澄は大乗仏教による受戒を行おうとした。

すなわち鑑真の受戒制度は小乗の受戒であると考えた。

そのために、朝廷に大乗戒壇設置を申請し続けたが、許可が下りたのは死の直前だった。

いずれにせよ、比叡山で大乗受戒が行われるようになった。

このように教学的に理論を深めた最澄であったが、

当時の朝廷、貴族らが求めたものは、呪術による国家鎮護や現世利益に関することであった。

呪術的要素は密教的要素とも言い、

日本に仏教が入ったときにはある程度密教的なものが浸透していた。

その密教が完成の域になったのが、最澄の時期であった。

しかし、この面は天台教学では弱かった。

最澄は空海から密教を学ぼうとするが、弟子の問題が発端となり両者は絶縁してしまった。

(和解したのは、つい数年前である)

そんなところから、最澄は自分の教理を完成させることなく死亡してしまった。

その後、弟子らが、最澄の立場を補完したり、発展させたりした。

そんなところから、比叡山は発展を続けることができ、

鎌倉仏教を生み出す基板となれたと考えられる。

(2)空海

空海は最澄とともに遣唐使船で唐に渡るが、国からの派遣ではなかった。

長期間唐に留まり、密教を学び、帰国後真言宗の高野山金剛峯寺を起こした。

真言とは短い呪文のことである。

空海は、宇宙の根本を大日如来として、一切を大日のあらわれと考えた。

人もまた大日の表れだから、修行によって大日と一体であることを悟れば、

仏になれるとする。修行は三密と言い、手に印契を結び、口に真言を唱え、

心に仏を念ずることである。

結果的に、密教の思想はバラモン教の梵我一如と同じような思想にたどり着いている。

このような思想を基礎に加持祈祷を行ったが、

それは国家鎮護、災害忌避、病気平癒のような現世利益を追究するものである。

したがって、皇族や貴族の信仰を得ることが出来た。

空海の思想はカントやヘーゲルを凌駕するともいわれるほど、壮大なもので、

ある意味で完璧なものであった。

それだけに、後世、その思想の発展はなかなかなかできなかったとされる。

(3)平安仏教の思想背景=神仏習合

飛鳥時代に蕃神として入ってきた仏教も、

神道と別のものであることが意識されるようになると、

神道の神との関係が問題になってきた(神道の理論化)。

一方で、日本の基層文化である神道との習合(融合)が起こり、

平安時代にはそれが顕著となった。

神道の神が悟りを得るために仏道が必要であるとして、

神社を守る神宮寺(神仏分離でほとんど消滅)が作られ、寺に鎮守の神が祀られる。

また神聖なの神を祀る儀式に仏教式の経典誦読が行われたり、

さらに融合が進み修験道が熊野などの山々で発生した。

また、教理の面では、神道の神は本来は仏教の仏であるという本地垂迹説が成立した。

そのままでインド以外の地に仏陀が現れても理解できないので、

「権(かり)」に、神の姿で「現」れた(権現)ものという。

即ち、中国では孔子に、日本では神として出現した。

このような考えから神仏習合などを説明していった。

インド-中国-日本という捉え方は日本の基本的な捉え方のようで、

『今昔物語』は「天竺、震旦、本朝」の三部からなるし、

「三国一」という言葉も日本、中国、印度を通じて一番という意味である。

その点からすると、日本人の意識構造から朝鮮は抜け落ちていることになる。

|

Posted by hajimet at 21:28

| Comments (0)

|

| 倫理授業 20150116 日本仏教(2) |

|

飛鳥仏教

仏教は538年、もしくは552年に百済より公伝した。

仏教は中国を中心とする東アジアの国々の中で、支配者に伝えられた。

したがって、北九州などは、公伝以前に仏教が入っていた可能性がある。

仏教は欽明天皇に対して伝えられたが、天皇はただちに仏教を採用することはなく、

臣下に信仰させた。それまでの神とは余りにも異質だったのである。

その図式は、崇仏派(蘇我氏)×廃仏派(物部氏)である。

結果的に蘇我氏の勢力が伸び、仏教が採用されていくこととなる。

蘇我氏は氏寺として飛鳥寺を建築する。建築工集団はペルシア人集団であった。

飛鳥仏教の中心人物は聖徳太子(厩戸王)である。日本仏教の基礎を作った。

伝承部分も多いが、聖徳太子は、

・仏教興隆の詔

・十七条の憲法(和をもって…、篤く三宝を…、凡夫なり)…儒教の影響も見られる。

・三経義疏(法華経などの解説)

遺言「世間は虚仮(無常) 唯、仏のみ是れ真なり(絶対)」

法隆寺(聖徳太子を祀る)の西院、中宮寺の「天寿国曼荼羅繍帳」、東院の釈迦三尊像

奈良仏教

奈良時代に入ると、本格的に中国から仏教が流入する。

鎮護国家仏教(呪術的要素)…国を守る=民の平安を祈る。

国家仏教として律令と密接な関係を持つ。

仏教は、単に思想だけではなく、教団、儀礼、建築、工芸、医療などが付随するため、

国家が管理する必要もあった。

瓦などは寺院建築のためのものであったし(今でも古代の遺跡のある場所で、

古瓦が散乱している所は、寺院のあとか官衙の跡のことが多い)

なお、茶道は栄西(平安末~鎌倉初)が持ち込んだとされるが、茶は薬として持ち込まれた。

今でも、中国や韓国では寺に付随して茶畑が作られることが多い。

聖武天皇(仏教を保護)

752 東大寺大仏開眼(毘盧遮那仏)

(それより前に)741 国分寺建立の詔(国分寺、国分尼寺)

なお、このころ、アマテラスを中心とする神祇体制が出来上がった、

鑑真 僧侶になるための受戒制度を伝える。東大寺に戒壇を作る。

南都六宗 官寺で六宗を研究。

「宗」は、現在イメージする宗派(この寺院は○○宗)の意味ではなく、

研究の「学派」に意味。一つの寺にいくつもの宗が存在することもあった。

仏教は国が管理するから、個人的に僧侶になる事(私度僧)は禁止された。

しかし、山に籠もり個人的に修行する僧(山=神聖な山→仏教と習合し修行の山へ)や

私度僧も多くいた。とくに行基(cf.行基図)は民衆への布教や社会事業を行った。

行基は最初のうち僧尼令違反で布教を禁止されたが、のちに聖武天皇の帰依を受け

大仏建立に協力し、日本最初の大僧正となった。

このような行基らの民衆布教が、仏教を民衆に定着させる最大の力となった。

(中国や韓国と異なり、民間で広く信仰されるきっかけになったと考えられる)。

|

Posted by hajimet at 10:34

| Comments (0)

|

| 倫理 20150113 日本仏教(1) |

|

日本仏教

日本仏教の課題:中国仏教をいかに受容し、自分たちの納得いくように変容するか。

(参考)中国仏教

9世紀頃までの中国仏教を見る。中国仏教が9世紀を境に大きく変わること。

日本も894年遣唐使廃止(派遣の最後は838年)し、大陸文化の受用から国風文化に移るから。

1世紀 西域より仏教伝来。ガンダーラ(現:アフガニスタン)で盛行していた仏教が、

ソグド人とともに入ってきた。仏典はすぐに漢訳された。

入ってきた当初は儒教や道教との軋轢が大きかった。

道教は漢民族の民間信仰で、日本の神道にあたるもの。

儒教は政治理念であるが、親に孝であることが基本となる。

この儒教的感覚からすれば、衣鉢が整わない僧侶の服装は異様だし、

髪の毛を剃るのは、親からもらった体を傷つけることになる。

そもそも出家すれば、親に孝を行うことは出来ないから、儒教の教えに反する。

また、世の中を「苦」とみる仏教に対して、世の中を「楽」と見る中国では

そもそもの考え方が合わない。

インドでは輪廻したくないために「解脱」が問題になるのに対して、

中国では長生きするために努力する。祖先祭祀を行うことで、

死んだ後も「死んでいない」のである。魂はつねに子孫と一緒にいるからである。

だが、仏教も受容されるようになる。それは老荘思想を通じてであった。

この中で中国的な習合も起きた。

たとえば、仏像に食物を備えること。これは道教で功徳を積む所から来ているし、

儒教の影響で祖先祭祀が仏教に取り入れられた(お盆の原形)。

インド仏教は個人の問題だから、祖先祭祀は関心外のはずだった。

仏教は、南北朝時代に大きく発達した。特に北朝で栄えた。

というのも、道教が漢民族の思想であって、北方異民族には受用しにくかったこと。

「護国仏教」として受容したこと、すなわち「呪術的性格」により国によって受容されたのだ。

なお、「護国」とは国自体を守ると言うことではなく、それによって国民の幸せを願うという

ことである。

インドにおける仏教は時代を経るに従って、ヒンドゥー教の影響を受けて現世利益的、

呪術的要素を取り込んでいった。その力が道教より強いと判断されたのである。

さらに、隋が中国を統一する。皇帝が鮮卑出身と言うこともあるが、

多くの異民族を統治するために、仏教を指導理念とした。

さらに唐は政治権力によって仏教が統制されるようになった。

仏教は宗教のみならず、建築、医術など様々な技術が付随するからである。

すなわち、「国家仏教」として、律令とともに他国に渡される存在となった。

日本が受容した仏教はこの時期のものである。

国が自国を守るために、仏教を採用しているのだから、仏教以外のものがよければ、

そちらを採用する。唐の武帝の時(840-46)、「会昌の廃仏」によって、それが現実と

なった。徹底的に仏教関係のものは破壊され、中国仏教再建のために、

日本や朝鮮に経典をもとめたほどであった。

これにより、中国仏教は廃れ、全く別の系統のものとして禅宗があらわれるようになった。

日本仏教の特徴

(1)現実的傾向

仏教を初めて受容したとき「蕃神」として、神道の神の一種として受容した。

そして、氏族繁栄祈願(飛鳥寺、法隆寺)や病気平癒(東大寺大仏)など、

きわめて現世利益的なものを求めている。

現在でもお寺に行って拝礼することは、仏教理論について学ぶためではなく、

大学合格祈願のような現世利益的なことを祈願しているし、正月のCMに出る、

「○○厄除け大師」の厄除けも「病気などにならないように」という意味である。

(2)神仏習合

神道と激しく集合した。これは日本に限らずどの国でも基本の宗教と習合する。

明治になって神仏分離令が出て、一応整理されたが、最近また習合現象が現れ始めている。

(3)生活に密着

これは、外の仏教にない特徴である。インドでは専門集団化してしまい、衰退したし、

中国でも民間信仰にはならなかった。

日本は古代こそ皇族、貴族の信仰であったが、中世以降、特に鎌倉時代に大きく仏教変革が

あったため、武士や庶民が信仰するものとなった。

そのなかで、道徳観、芸術、芸能、文学、武道などに大きく影響を与えた。

たとえば、座禅は武士の作法に繋がり、礼儀作法を作り出した。

また、書院造りの床の間に花を飾るところから、華道が出来た。

さらに、茶道は宋に渡った栄西が抹茶法を導入したことがきっかけであった。

また、無常観、もののあはれの考えから、わび、さびが出きてきて様々な面に影響を与える。

ここから徒然草、方丈記、山家集などが書かれる。

仏教のことを意識するかどうかに拘わらず、

様々な面で生活の中に仏教が入り込んでいることが、

日本仏教の大きな特徴なのである。

|

Posted by hajimet at 20:59

| Comments (0)

|

| 倫理授業 20141216 大乗仏教(3) |

|

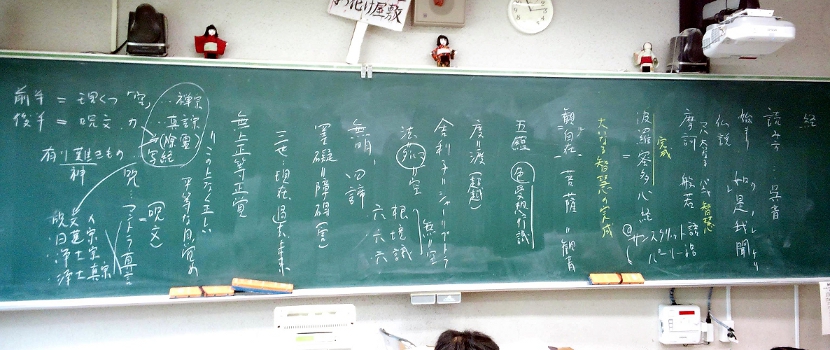

大乗仏教まとめ

教材:般若心経。理由:大乗(空)の考え方が凝縮されているから。

導入(10分)

プリントを配布。読経を聞かせる。

プリントは、般若心経の白文(句読点をつけておく)と、レ点をつけたもの(1枚目)

構成をまとめたもの、如是我聞で始まる般若心経などを印刷したもの(2枚目)を配布。

音を聴かせた後、経典は原則として呉音で読むこと。漢文で読めば意味がとれるること、

如是我聞で始まることを話す。

(展開1 20分)

魔訶般若波羅蜜多心経=大いなる智慧の完成

内容の解説。部分的に用語を解説しながら読み下す。

「空」「五蘊」「六根」「六境」「六識」「四諦」「無明」などすでに扱った概念を確認。

最後まで読んだあと

前半と後半の部分に分かれて構成されていることを指摘。

板書

前半(理屈)→禅宗

後半(呪文)→真言宗

(除霊)

有り難きもの(神)→写経

また、日本は「ありがたきもの」信仰があり、

わからない物=有り難きものに神性を見いだす。

写経はこの流れである。また、これと呪文が合体して「除霊」などでも般若心経が読まれる。

一方、呪文を否定する浄土宗、浄土真宗、日蓮宗などでは般若心経は読まない。

(展開2 15分)

韓国の般若心経を聞く。

日本と韓国で経典の読み方、雰囲気が異なることに気づかせる。

仏教は国によってかなり様相が違うことを図示にて指摘。

(板書)

インド → 中央アジア → 中国 → 朝鮮 → 日本

+ヒンドゥー教(密教) + 道教 +シャーマニズム +神道

・隋唐まで 鎌倉

・禅宗 --------→(日本) 江戸(葬式、墓地)

明治(神仏分離)

(まとめ 5分)

次回以降の展望

|

Posted by hajimet at 22:01

| Comments (0)

|

| 倫理授業 20141215 大乗仏教(2) |

|

(2)大乗経典

大乗仏教では、仏陀の精神が信仰の対象であるから、

仏陀の悟ったダルマについて語っていれば、仏説ということになる。

これは、キリスト教の聖書やイスラム教のクルアーンと大きく異なる。

そのため様々な法典が出来上がった。

古い順に般若経、法華経、華厳経が成立している。その特徴に

(ア)在家宗教

在家者を救済することが大乗仏教の目的。すべての人に仏性があるのだから、

日常現実がそのまま実践になると説く。

(イ)浄土思想

現世は穢れている穢土だから、浄土に往生して菩薩としての修行をつむ。

上方には弥勒が修行をする兜卒天があり、西方には阿弥陀が修行する極楽がある。

(ウ)一切衆生悉有仏性

(3)大乗の思想

(ア)空:龍樹(ナーガーリュジュナ 150-250 南インドのバラモン僧)によって形成された。

すでに、諸行無常、諸法無我から不変の実体がないことを仏陀が説いていた。

この固定的な実体がないことを「無自性」と名付けた。

自分は何物か。家庭では「子供」だ。

でも、それは親がいるから子供なのであって、弟がいれば、弟から見れば「兄、姉」になる。

そして学校に来れば「生徒」である。

言葉によって違った名称が付けられているだけで、

本人はその何れでもあって、その何れでもない。

観念によって「子供」、「兄、姉」、「生徒」が作り出されただけなのである。

すなわち、一切は本質的には存在していないのであって、それを「空」と名付けた。

プラスでもマイナスでもないもの、即ちゼロにあたるものである。

ちなみにゼロはインドで発見され、

ゼロにあたるサンスクリット語、ヒンドゥー語も空にあたる言葉も、同一の言葉で表されている。

言葉で作り出された観念にこだわるから、「苦」なのである。

(イ)唯識:無着(アサンガ、310-390)、世親(ヴァスバンドゥ 320-400)兄弟によって

理論づけられた。

空+ヨガ=唯識。

(生徒に質問をしながら)ヨガをしながら、仏陀は真理=ダルマを悟った。

ヨガの時は瞑想状態で、目は半開きながら具体的な物を見ていない(仏像の目)。

ではどこで真理を見抜いたかというと、心で作り出されたイメージによって見抜いている。

すなわち、すべてのことは自分の心が生み出したことに過ぎない。

あらゆる事物は自分の心が産み出したに過ぎないのである。これを唯識という。

空の理論を推し進めると、「何もない」のではないか、という疑問に対して

「心だけ」はあるという答えにたどり着いたと言っても良い。

人の感覚と認識の関係は次のようになっている

六根(感覚器官) 眼 耳 鼻 舌 身 意

六境(感じるもの) 色 声 香 味 触 法

六識(それぞれの認識)眼識 … … 意識

ここまでが意識作用。この先に無意識の世界がある。

まず末那識 ここは自我の部分である。自殺する瞬間、

上から石が落ちてくれば反射的に逃げる。

意識では死にたいと思っても、無意識の自我は生きたいと思うから。

次に阿頼耶識 生まれてから一切の記憶。それどころか生物が生まれてから

今までの一切の記憶が蓄えられているところ。だから、犬のまねなどが出来る。

ここに蓄えられた記憶によって、我々はものを見ている。

すなわち事物もアラヤシキによって産み出されることとなる。

この考え方は、ユングの深層心理、原形の考え方に大きな影響を与えた。

「ドラえもん」の最終話都市伝説に、

実はのび太は植物状態で、ドラえもんとの交流は、一切ののび太の夢だった、

で終わる話があるが、そうであっても、

そのときののび太にとっては「現実」。つまり「唯識」の世界だったわけである。

ところで、なぜ人は迷う=「苦}なのか。外的世界の縁起から来る「煩悩」によって

心が汚されるからである。本質的に心は清浄なのであり、

それによって、誰もが菩薩道を実践することが出来る仏性を有することになる。

なお、空と唯識のどちらを重視するかは経典によって異なる。

|

Posted by hajimet at 21:53

| Comments (0)

|

| 倫理授業 20141209 大乗仏教(1) |

|

1.大乗仏教の発生

部派仏教は大きく上座部仏教と大衆部に分かれていた。

大衆部は戒律よりも仏教の精神=信仰を重視したが、

これと仏教の改革運動が合わさって、大乗仏教徒なった。

すなわち、出家僧を支えている在家信者をどう救うかが問題となっていた。

在家信者あってこそ、出家者は布施などで生きていくことが出来る。

しかし、在家者は三宝に帰依し、五戒を守るだけで現世では救われない。

これはおかしいということになったのである。

そこで、自分だけでなく他人も救いともに悟りを目指すという考え方が登場した。

縁起の中で我々は「ある」のだから、慈悲が必要になると言うことである。

すでに、上座部の時代から、生身のブッダと、ダルマを一体化する思想が出来上がっていた。

仏陀=ダルマである。お寺に釈迦像を拝むとき、実在の釈迦を拝んでいると言うよりは、

釈迦の背後のものに対して拝んでいるはずである。

その仏陀を絶対化し、超人化する思想が出来上がった。

その一方で菩薩の美徳を強調するようになった。

菩薩=菩提薩陀(悟りを得るために努力する人)

釈迦には前世物語がある。

何回も輪廻を繰り返し、菩薩道を繰り返してやっとの事で悟りを開いたのだが、

これまでは時間的経過に注目して、一般人は仏陀のようなことは出来ない。

したがって現世でたどり着ける最高の位置であるアラカンを目指していた。

しかし、大乗は視点を逆にした。

なぜ、何回も菩薩道を繰り返したのか。本来一回で悟れたのではないか。

それをわざわざ解脱しないで、自分の体をトラに与えたりしたのではないか。

では、なぜ解脱しなかったのか。

それは解脱してしまったら衆生に慈悲を与えることができないからだ。

トラに自分の体を与えたのも慈悲の精神から来ている。

だから仏陀は解脱を急がずあえてこの世に留まったのである。

そして、自己解脱より先に衆生救済に向かったのだ。「自利即利他」。

ここで菩薩道は、これまでの「ガウダマの道」ではなく、

万人に開かれているということになった。

すなわち、すべての人が仏陀(悟る)になれる仏性を持っていて、

慈悲を実践する衆生を菩薩と呼ぶ。それが求法者なのである。

これによってすべての人が平等だということになる。

そして在家者も救うことが出来る。

大きな船に人びとを乗せて救うことが出来ると言うことから、「大乗」というようになった。

一方で大乗側からすると、上座部は「自利」を中心としているとみられることになるから、

一人しか救えない、小さな乗り物だという意味で「小乗」と呼ぶことになった。

この求法者の実践徳目が六波羅蜜である。

cf.六波羅探題。

波羅蜜とはパーラーミータ:完成という意味で、6つの事を完成させなければならない。

それが、布施、持戒、忍辱、精進、禅定、智慧である。

|

Posted by hajimet at 21:48

| Comments (0)

|

| 倫理授業 20141128 仏教(5) |

|

部派仏教

ブッダ死後100年近くが経過し、

狭義の解釈をめぐり仏教は大きく2つの流れに分裂した。

それぞれがさらにいくつもの部派を抱えているため、この時期の仏教を部派仏教という。

紀元前1世紀には18の部派に分裂したという。

出家者はお布施で生活していたが、

ブッダは「金銭」でお布施を受けることを禁止していた。

しかし、経済力がついて、金銭で布施を希望する人が増えたのである。

これに対して、

(1)ブッダの定めた戒律を守るべきとした、保守的な上座部と

(2)社会の変化を受け入れ、ブッダの戒律を厳密に守ると言うよりは、

ブッダの精神を重視すべきと言う、革新的な大衆部に分裂した。

両者はそれぞれ上座部仏教と、大乗仏教に発展するが(大乗になるにはもう一段階ある)、

この時点では、共に阿羅漢を目指す、自己解脱に焦点を置いたものであった。

阿羅漢とは、この世で最も高いレベルに達した段階を指す、インドの言葉である。

つまり、ブッダがこの世で解脱でき、ダルマを悟ったのは、

現世だけでなく、過去数回輪廻を繰り返して、修行を続けたからで、

我々がこの世で一回だけ修行して、悟ったとしても、ブッダの世界にたどり着けない。

したがって、最高の水準に達した阿羅漢を目指すのがベストだと考えられたのである。

このような時期、仏教を保護する王が現れた。

紀元前3世紀、マウリヤ朝のアショカ王(阿育王)である。

アショカ王は征服戦争によって、多くの人を殺害した。

その反省から仏教に帰依し、仏教を理想とした政治を行おうとした。

そして、仏教を広めようとした。

まずはスリランカ。仏教は北インドで信仰されていたが、 スリランカに伝えられたことで、

南伝仏教の基礎が出来た。

そして、シリア、エジプト、ギリシアである。

ギリシアからは寺院遺跡が発見されている。

また、アショカ王は、ブッダ死後8つに分けられていたブッダの骨を8400に分けて全国に分けた。

さて、このような部派仏教の時代。信仰も大きく変わった。

1.仏足跡、遺骨、菩提樹信仰

まだ、仏像は出現しない。ブッダに関係するものが信仰された。

遺骨はストゥーパ(卒塔婆=墓)に埋葬される。このストゥーパは基本形を残しながらも、

形を変えて日本に入ってきている。つまり「塔」である。

中国で高い塔になるが、中国は磚塔、朝鮮は石塔、木塔となる。

朝鮮は木塔は作られなくなるが、反対に日本は木塔が中心となる。

石塔は地震に弱いからである。

2.前世物語。

ブッダが前世から修行していたということ自体が前世物語のたまもの。

ブッダは輪廻を扱っていない。現世での「苦」がなぜ生じるか、現世でどう解脱するかが

重要だからである。仮に前世があっても、そこでの経験は前世の縁起によるものであって、

現世とは関係ない。修行を続けた結果というのは「業(カルマ)」の考えが入り込んでいる。

インドの人にとって、輪廻の考え方から離れることは出来ないために、

ブッダの前世物語が出来上がった、

3.信仰すべき「法」信仰と、ブッダに対する人格信仰の融合。

これにより、ブッダ自体が「法」ということになり、永遠不滅のブッダという考えが出来上がる。

仏像が作られる前提が出来上がった。

4.ブッダの言う、真理を説いて入れば、ブッダが死亡した後に作られたものも仏説となる。

聖書と違う所。聖書はイエスの言葉が中心であるが、ブッダは「法」を語っているから、

様々な観点で「法」は説明できる。日本でよく読まれる般若心経、法華経、華厳経も

ブッダの死後、かなり後になって出来た経典。

このように、部派仏教が信仰されるようになり、インド以外に広まっていった。

上座部仏教(南伝仏教)

スリランカ、タイ、ミャンマー、ラオス、カンボジアへ

大乗仏教(北伝仏教)は2つの流れとなる

(1)中央アジア―中国(経典漢訳)、朝鮮、日本、越南(漢字圏の国々)

(2)チベット(チベット仏教)―モンゴル―満州

一方インドの仏教は衰退した。理由はインドが農村社会に変化したからである。

仏教は都市国家の出現に伴って生じた新宗教運動の中から登場した宗教である。

それゆえ、都市をベースに発展した(布施も、生活に余裕がないと出来ない)。

しかも出家主義をとっているので、教団が何をしているのか周囲からは分からない。

その結果、思うほどは普及しなかった。

一方で、バラモン教から発展したヒンドゥー教は農村基盤で、在家主義であった。

それゆえ、インドの人びとに広く信仰されるようになった。

仏教も、ヒンドゥー教の神や儀式などを取り入れ(例・帝釈天、阿修羅)、

信仰を拡大しようとした。それが、密教であり、日本に入ってきて真言宗となる。

このように、ヒンドゥー教が拡大したこととともに、

イスラム教の拡大によって、排除されてしまった。

イスラム教はヘレニズム文化の地域に広がるが、

仏教もまた北ンドから中央アジアの宗教だったのである。

(次回は大乗仏教)

|

Posted by hajimet at 20:39

| Comments (0)

|

| 倫理授業 20141125 仏教4 仏陀の思想と原始仏教 |

|

(6)慈悲

人が今あるのは、他人のとの縁の中であるのだから、他人のことを考える必要もある。

自分が(因縁の中で)生きると言うことは、他人も(因縁の中で)生かせることになる。

したがって、自分だけが生きていくという我執を棄てて(でないと、悟れない)、

他人に対しての慈悲の精神が必要と言うことになる。

慈は他人に対する慈しみ(マイトリー 与楽)。

悲は他人の痛みを自分の痛み同様に感じ、その苦痛を除くことを願う思いやりのここと

(カルナー 抜苦)。

マイトリーはマイトレーヤ(弥勒)に通じる。弥勒は56億7千万年後に悟りを開くとき、

衆生に真理を説法をして解脱させるという慈悲の心を持っている。

ちなみに、目黒に羅漢寺があって、ここにバクが祀られている。

今は真言を唱えるようになっているが、40年前、ここでに唱える言葉は「バックヨラク」であった。

また、宮澤賢治は「雨にも負けず」で慈悲の精神を説いている。

彼の文は法華経を背景にしていることが多い。

3.原始仏教

ブッダの死後100年くらいまでの仏教を原始仏教という。

この後、仏教は分裂に向かう。ブッダの死後得t-間になったのは、

ブッダの言葉のどれが真理かをまとめることだった。

ブッダは人の状態によって、その人に合わせて様々な言葉で真理を説いた。

すなわち方便を使用したため(ウソも方便という意味で使うような悪い意味ではない)、

どれが正しい教えかまとめる必要があった。

すなわち法典編纂が行われた。これにより早い段階で阿含経が成立している。

信者は教団生活を行った。教団をサンガ(僧伽)という。

共和制、組合という意味で平等な共同生活を意味する。

ちなみに、僧侶の僧はサンガから来ている。

また、仏教徒の集まる国のことをサンガラーマ(僧伽藍)という。

伽藍のことであるが、伽藍には7つの堂が必要とされた。これを七堂伽藍という。

寺は回廊に囲まれ、一段高い所に作られる。

仏国である須弥山の上にあって、囲まれた仏国を意味する

(だから本来は観光などで入る場所ではない)。

そこに、本堂(金堂)、講堂、僧坊、食堂(じきどう)、仏塔(釈迦の墓、ストゥーパから来る)、

経蔵、鐘楼が設けられる。

「うちの寺は七堂伽藍があって」と言われたら「完璧な立派な寺」という意味である。

ここに修行僧が出家して生活をする。彼らは地位や名誉、生活など一切を棄てて

ひたすら涅槃を目的とする解脱を目指す。

男性を比丘、女性を比丘尼という。尼僧の尼はここから来ている。

ちなみに、比丘をconperative hillと訳さないように。

サンスクリット語の音に漢字を当てているだけで、漢字自体に意味は無い。

比丘もときどき日本語の会話の中表れる言葉であるが、このような言葉は結構存在する。

かさぶた、あばた、まだら、かわら等がそうであるし、閼伽桶の閼伽(アカ)もそう。

「アカ」は英語のaquaと同じ言葉。

ちなみに、現代語のカルピスもインドの乳酸飲料のサルピスとカルシウムが

合体した商品名である。

これに対して在家信者(在俗信者)は優婆塞(男)、優婆夷(女)という。

彼らは出家者を支える役割をした。そして、三宝(三帰)を信仰する。

すなわち、ブッダ、ダルマ、僧侶(仏法僧)を信仰する。

(コノハズクはブッポーソーと鳴く。ウグイスはホー法華経)

そして五戒を守る。五戒とは不殺生、不兪盗、不邪淫、不妄語、不飲酒である。

このように初期の仏教は涅槃を目的として信仰されてきたが、

次第に現世利益を求めるようになってくる。インド文化の基層になっている

輪廻の思想も入り込み、釈迦も何度も生まれ変わり、そのときから

解脱を求めて修行をしてきたから、現世で解脱できたとなった。

そして、インドのヒンドゥー教などで行われている呪術の要素が入ってくるようになっていった。

これは密教のことであるが、日本では真言宗として入ってきている。

そのような方向に向かって仏教が動き始めた。まずは大分裂、部派仏教へと変化していく。

|

Posted by hajimet at 21:44

| Comments (0)

|

| 倫理授業 20141120 仏教3 |

|

2.修行の目的

仏陀の修行の目的は、人生に於いてなぜ悩みがあるのかと言うことであった。

そして、一切皆苦であることを悟った。すなわち、人には逃れられない苦痛がある。

それは「生老病死」という四苦と、「怨憎会苦(会いたくない人に会う苦)」

「愛別離苦(愛する者とも別れなければならない)」「求不得苦(欲しくとも得られない)」

「五蘊盛苦(人間の存在を構成するもの)」の計八苦がある。

ちなみに五蘊とは色(物質)、受(体で受け取ること:感覚)、想(表象)、行(意志)、識(識別)

のことを指す。物質は目で感じられるが、それだけでは物質と認識されず、いくつかの段階を

経て初めて「その物質」だと分かる(般若心経に色即是空、空即是色、受想行識、亦復如是

という部分がある)。

…実はそういう手順で物事を認識しているのだから、本当に皆が同じように見ているのかは

他人には分からない。もしかすると、見ていると思っているだけかも知れない。

(大乗の話になるのだが)ドラえもんはのび太が意識不明の間に見ていた夢だという

都市伝説があるが、のび太にとっては「事実」。

ではなぜ苦痛に感じるのか。それは人が世界の真理(法:ダルマ)に無知(無明)であるためで、

それゆえに煩悩(除夜の鐘)、渇愛(砂漠で水を求めるように)にとらわれ、

我執(不変のアートマン)するからである。

物事は常に変わる。無常である。アートマンなどはない。すなわち無我なのに、常、我と

想うから苦しいのだ。歳取って、病気になるの当たり前のことなのだ。そして、成長している

ように見えていても、すでに衰え始めている部分もある。15歳の生徒が5歳の時が

懐かしいからと言って、5歳のままでいたいと思っても、それは「苦」以外の何物でもない。

3.四諦説と八正道

では、どのように解脱すればよいのか。ブッダは初転法輪で4段階に分けた。

苦諦:人生は苦

集諦:苦しむのは我執するから。

滅諦:原因を無くせば、苦から解脱できる。

道諦:そのために「正しい修行道(八正道)」を行う必要がある。

正しいとは極端(快楽、厳格)を避け、中道をとること(中間。適切なこと)。

cf.寺院の灯籠の基礎に八角形のものが多い。

※八正道は資料集で名前だけ確認した。

4.三法印

これをさらに三法印(四法印)で表した。

a.(一切皆苦)

b.諸行無常

すべてのこのは常に同じではない。常に変わっている。黒板も30分で(顕微鏡レベルだが)

すり減っている。生徒も色々変わっている。授業の初めに元気であっても、「睡眠学習」に移行し

ている者もいる。

cf.平家物語、徒然草、方丈記、いろは歌(ブッダの前世の物語)

c.諸法無我

ここでいう法は「存在」のこと。存在するものに永遠不滅のアートマンは存在しない(バラモン

教批判)。常に変わる。でも存在している。それはたまたま色々なものの関係によって存在

しているに過ぎない。たまたま今の学校に来て、今の友人と会って影響請け合っていて、

今の自分が出来ている。違う学校に行ったら違った人生、人格になっていたはずである。

そのことに気がつけば、

d.涅槃寂静

涅槃はニルヴァーナの音訳。火を吹き消した静寂のこと。静寂な世界に解脱できると言うこと。

ここで分かるように、仏陀は輪廻転生については語っていない。生そのものが無常であり、無我

であるわけだから、仮に魂があって輪廻転生したとしても、それはその先の話であって、今とは

関係ない世界の話になる。むしろ、輪廻転生を否定することになる。輪廻転生後を視野に入れ

るウパニシャドと異なり、あくまでも現世の問題、現世の解脱をテーマにしているのである。

5.縁起

仏陀によればこの世界に永遠不滅の実体は存在しない。事物は他者との相依相関の中で存在

するにすぎない。今存在することは様々な関係の中で存在しているに過ぎない。花は種(因)と

成長要因(縁)によって咲く。種だけでは芽吹かないし、水だけではヒマワリは花までたどり着かない。料理は素材だけでなく、調味料などの調理を経て初めて作品となる。すべてのものは因縁によって起こる(縁起)のである。

|

Posted by hajimet at 21:39

| Comments (0)

|

| 倫理授業 20141117 仏教2 |

|

1.宗教改革運動

インドでは、紀元前500年頃から、都市国家が登場する。

これによって社会構造が変わりバラモンの権威が下がった。

王族からはバラモン至上主義批判が出て、バラモン教の改革に進む。

一方で、都市を中心に宗教改革運動が起きた。

このとき興った宗教で現在に繋がるものは二つである。

(1).ジャイナ教

開祖はヴァルダマーナ。厳格な不殺生主義をとっている。現在信徒数200万人。

白衣、マスクをつけ、裸足でほうきを持ちながら歩く。虫などを殺さないためと言われる。

(2).仏教

開祖はガウダマ・シッタールダ(ゴウダマ・シッタッダ)。

仏陀とも言われるが、これはサンスクリット語のBuddahに由来する言葉で、

「覚者:悟りを開いた者」の意味。ちなみに菩薩は菩提薩陀から来ていて「修行をするもの」。

釈迦はシャーキア族の王子、釈迦牟尼はシャーキア族の聖者の意味である。

ブッダは紀元前500年頃に生まれるが、ソクラテス、孔子もほぼ同じ時期の生まれ。

地球全体が新しい時代に入ったからであるが、彼らが現在でも崇拝されているのは、

紀元前500年以来、基本的な社会構造が変わっていないからともいえる。

2.仏陀の生涯

ブッダは釈迦族の王とマヤ夫人の間に生まれた(西小山近辺に祀っている寺がある)。

イエスと異なり普通の人として生まれたが、誕生秘話に寄れば、マヤ夫人が

夢を見ているときに像が飛び込んできたと言われる。そして、マヤ夫人の脇っ腹から生まれ

(夫人は1週間後に死去)、七歩歩いて「天上天下唯我独尊」と唱えた。

このとき、空から妙なる音楽が流れ、花が舞い、地上からは甘露水と呼ばれる水が湧いたという。

その水で産湯を使わせた。このことを記念している行事が4月8日に行われる「花祭り」。

桜の季節のお祝いでなく、花が舞ってきたことをお祝いして、甘露水として甘茶をかける。

ブッダは何不自由なく城内で暮らし、16歳で結婚して、一子(男子)を儲けた。

だが、その後遊びに行こうと城を出たときに事件が起きた。

東西南門、それぞれの門を出たときに、老人、病人、死人を見た。

なぜそのように苦しまなければならないのか悩んだ仏陀は、北門から出家した(四門出遊)。

仏陀は2人の師について山中で修行をした。6年間断食を行い、その間、一日に一粒のゴマだけ

ですごした。しかし、頭が朦朧とするだけで、悟ることは出来ない。

そのことに気がついた仏陀は、修行仲間の止めるのも聴かず、山から下りてしまった。

そして、川沿いの村の村娘であるスジャータから乳粥をもらい、体力を回復させた。

厳しい修行でなく適切な修行が必要だと考えたようだ。

その後、35歳の時にガンジス川のほとりのブッダガヤの菩提樹の下で瞑想し、悟りを開いた

(インドの思想の原型がここで出ている)。法(ダルマ):真理を悟ったのである(cf.達磨)。

この瞑想の時は様々なものが悟るのを妨害しようとしたそうである。

だが、最後に地から魔物が出てくるときに、ブッダは地面に手をつけてそれを押さえ込んだ。

悟ったのはその日の朝であった。

周囲から(天女など)、ブッダが悟ったことを教えて欲しいと言われたが、

ブッダは最初は拒んでいた。深遠すぎて他の人は理解出来ないというのである。

だが、ついにサルナートの鹿野苑で悟ったことを説いた(cf.鹿苑寺:足利尊氏の墓がある所)。

これを初転法輪という。法=真理は完璧だから凸凹のない輪のようなもので、

それが前へ前へと転がっていくという意味である(cf.仏教雑誌『大法輪』、仏教関係の旗の輪)。

その後仏陀は布教活動をしながら、信者を増やしていった。彼らは出家して教団生活を

送っていた。このような中で、教団に修行場所を寄進する者が現れた。マガタ国では

ビンビサーラ王が竹林精舎を、コーサラ国ではスダッタが祇園精舎を寄進した。

そこから鐘の音が聞こえていたのである。

だが、仏陀も老いてきて、80歳で入滅した。体調を崩してクシナガラで静養し、

一端は体調が回復した。しかし、食あたり(毒茸とも赤痢とも言われる)により、

激しい腹痛と下痢を起こした。二本のサラの木の下で、インドの習慣である北に枕を置いて

横たわっていた。師の死を嘆くアーナンダに対して、自分は死んで消えていくが、

「法」を守るようにという趣旨のことを伝えて死んでいった。死んだときにサラの花が咲いたという。

|

Posted by hajimet at 21:30

| Comments (0)

|

| 倫理授業 20111114 仏教(1) |

|

1.インド世界

(インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、ブータン、モルディヴ)

仏教はインドで発生した。この地域の気候はモンスーン気候で、肥沃な土地で農業に有利。

周囲を山、砂漠、海に囲まれているため、閉鎖空間である。

多くの民族が、周囲から肥沃なインドを目指して入ってくるため、独自の文化が醸造される。

そのため、言語数が非常に多く、4㎞ごとに言葉が変わると言われている。

2.インド文化の原型

すでに紀元前2300年から1800年頃、モヘンジョダロを中心にインダス文明が起きている。

すでに、大地母神、生殖信仰、樹木(菩提樹)信仰、輪廻転生、静坐瞑想(ヨーガ)、

宗教的沐浴の習慣があった。

この地に紀元前1500年頃アーリア人が入ってきた。

白人でドイツ人、イギリス人などと祖先は一緒。同じインドヨーロッパ語族を話す遊牧民であった。

彼らは定住して、支配的な立場になっていった。

3.バラモン教

アーリア人社会はカースト制度とバラモン教によって特徴付けられる。

①カースト制度

彼らは人びとを4つの姓(ヴァルナ)に分けた。

バラモン:祭祀階級

クシャトリア:王族、武人

ヴァイシャ:庶民

シュードラ:奴隷階級

ア・ヴァルナ(アーリア人でない人。アは英語のun):不可触民

ア・ヴァルナは自分たちではダリットと呼ぶ。その解放運動を行った人がガンジーである。

現在インドではカースト制は廃止されているが、社会的に消えているわけではない。

実際は非常に細かいカーストに別れていて、クリーニング屋のカーストに生まれてきたら

一生クリーニングに従事しなければならない。

カーストを越えて外の職業を選択したり、結婚したり、食事することは禁止される。

かつてインドに留学した日本人が粘りのある米を買おうとしたら、

これは下の階級の人が食べる物だから売れないと言われた話を読んだことがある。

このように一生がカーストの中に縛り付けられるから、

この世は基本的に「苦」であることになる(日本、中国は現世は「楽」)。

バラモン教

バラモン至上主義で、バラモンによる祭祀中心主義の宗教である。

経典はヴェーダ。知識と言う意味。神は自然とその威力を擬人化して信仰する多神教。

この中の雷霆(インドラ)は仏教に組み込まれて帝釈天となる。

また、天人はdyunusと呼ばれるが、印欧語族共通にこれに近い名前がつけられている。

ギリシアではゼウス。

紀元前600年頃から、主に王族からバラモン至上主義に対する批判が出てくる。

インドの社会構造が変わったためである。この中から仏教なども出てくるのであるが、

バラモン教も自己の教義などを深化させるようになった。

その中で出来上がった物がウパニシャド(奥義書)、バラモン教の哲学である。

紀元前7世紀頃の成立。それによると

(1)輪廻転生

宇宙は無限の循環で有り、人の魂も永遠に輪廻転生する。

人の霊魂は死ぬと月に行く。

しかし、月は半月ごとに広くなったり狭くなったりするから、狭くなったときに地上に落ちてくる。

それが植物と食事を通して男性の体に入り、そこから女性の体に移って、生まれてくる。

生まれてきた人はいずれかのカーストに属するが、それは前世の業(カルマ)によって決まる。

すなわち自業自得なのであって、自分の行ったことに対する因果応報なのである。

このようにしてカーストを正当化する。

一方で人は自分の行った「何らかの」業で将来が決まるから、びくびくしていなければならない。

したがって、現世は「苦、苦悩」ということになる。

(2)梵我一如。

この輪廻転生の苦悩から脱するためには解脱して、魂が月の向こうに行ければ良い。

そのためには宇宙の本質であるブラフマン(梵)と、個人の魂であるアートマン(我)が、

もともと一体のものであると言うことに気がつけば良い。

アートマンもブラフマンの一部であるからである。

それに気がつかないから、月に行って、また落ちてきてしまうのである。

そのことに魂が気がつかなければならず、

そのために俗世間から離れて厳しい修行をしなければ行けないと説く。

仏教は、このような考え方を批判して登場してきた。

なお、バラモン教とインドの民俗信仰が融合して9世紀頃成立した宗教がヒンドゥー教である。

|

Posted by hajimet at 15:51

| Comments (0)

|

| 倫理 20141111 対抗宗教改革とその伝播 |

|

1.宗教改革

トマス・アキナスによって集大成されたスコラ哲学に見るように、

中世のカトリックは、宗教だけでなく、政治や学問に対しても絶対的権威を持っていた。

しかし、絶対的権威を持っているものは、平家物語を見るまでもなく腐敗する。

金銭的にも困窮に陥ったカトリック教会は、免罪符を発行して、

それによって神に罪を許してもらえるなどと主張した。

しかし、誰が救われるかは、神の恩寵によって決定されているのはないか?。

カトリックのあり方対して疑問を持ったマルティン・ルターは「95箇条の意見書」を発表した。

これにより、宗教改革が始まる。

カトリックを旧教というのに対して、宗教改革による新教をプロテスタントという。

(カトリックに)抵抗する人という意味で、英語のprotectと同じ意味である。

ルターは

・信仰のみ(信仰義認)

・聖書中心主義

・万人司祭主義をといた。

さらに、スイスのカルヴァンは従来の商業、特に儲けを得ることが認められない

(だから金融はユダヤ人が担当した)、カトリックの立場ではなく、

予定説を説くことによって商業活動の自由を認めた。

すなわち、誰が救済されるかは予め神によって決められている。

救済されると信じて信仰すれば良い。つまり、信仰に関しては免罪符で救われようとしても

ダメで、意思の自由は存在しないのである。

2.対抗宗教改革

これに対抗してカトリックも改革を始めた。少し古い本では反宗教改革とも言う。

1534年、ザビエルを含む7人の宣教師が「イエズス会」を結成した。

彼らは教皇絶対主義を認め、カトリックを広く普及させようと海外布教を始めた。

キリスト教の広まっていないところである、アジアと中南米が目標地であり、

これによってカトリックの拡大が始まった。

また、教会勢力を背景に、経済的にも政治的にもヨーロッパの進出が始まり、

中南米はスペインやポルトガルの植民地になっていった。

アメリカ大陸からは世界中に梅毒が広がり、アメリカにはインフルエンザが広まった。

日本にはザビエルが来た。ザビエルはボランティア活動にも繋がる「自己犠牲の情熱」で

インドにやって来た。インドでヤジロウに出会ったザビエルは、日本での布教を考えて

鹿児島に上陸した。1549年、ルターからわずか32年後のことである。

ザビエルは平戸を拠点に布教活動を始めた。そして天皇に会おうと京都まで行ったが、

応仁の乱の後の混乱のため、天皇に会えずに、平戸に戻った。その後中国へ行こうとしたが、

上陸前に船中で死亡した。

サビエルは日本で神学、法学、医学を教える大学を造ることを夢見ていた。

それが実現するのは300年後のことで、それが上智大学である。

ザビエルは日本人のことを

「異教徒の中で最も優れた国民で、名誉心があり、貧困も恥としない」と評価した。

また、偶像崇拝をしないこと(神道)、大日を信仰すること(これはザビエルの誤解)を評価した。

3.日本での普及

イエズス会は日本の伝統文化と生活様式を尊重する方針をとった。

ほかの宗派は必ずしもそうではなかったが、このイエズス会の方針は日本にとって幸運だった。

彼らは南蛮寺、コレジオ、セミナリオを作り教育をした。

賛美歌なども歌っていたという(聞かせる)。これにより、

切支丹大名(宗教心、貿易などの理由)

信者(カトリック墓の話をする。東京でも発見されている)も増えた。

またキリスト教の布教が成功したことをローマに伝えるため、天正遣欧使節も送った。

(最近千々岩ミゲルの墓が発見されている)

4.禁教

しかし秀吉によりキリスト教は禁止される。その後江戸幕府に入り、西国大名の権力を削ぎ、

幕府が貿易を独占するためと、西欧諸国によって植民地化されることを防ぐために、

禁教政策は強くなる。そんな中で天草島原の乱が起きた。この乱は島原の住民が

殆ど殺されるほど激しいものであった(その後小豆島から移住させる…島原素麺)。

そのため、家光の時代に禁教は徹底された。この一連の動きで、人びとは寺に所属させられた。

(だから、寺に墓地ができ、寺が葬式、法事を行う)。転向しない人には容赦ない弾圧が

加えられた(丸の内線本郷三丁目付近の大量の白骨発見の話)

信仰を守るためには隠れるしかなかった。しかし、集団を越えて交流することはできない。

そのために、どんどん土着化し、神道や仏教の影響を受けることとなった。

その例の一つとして、生月島の隠れキリシタンの例がある。

葬式について、表向きは寺の檀家となっているため、人が死んだときには僧侶がお経を上げる。

しかし、その脇で「お経消し」のオラショ(Oratio)をあげるようなこともしている。

賛美歌も「おらしょ」に変わった(聞かせる)。口伝で行われるため大きく変化した。

しかし、随所に「さんたまりあ」などの言葉が入っている。変化していっても遺伝子は残るのだ。

ただし、唱えている人は意味が分からない。日本は「有り難きもの」に神性を認めるから、

意味が分かる必要は無いのだ(お寺のお経の文句も同様)。

また、箏曲の六段もクレド由来とされる。段数が偶数であること。箏曲に歌が付かないなど、

異質な要素を多く持っている曲である。

キリスト教が禁教となり、南蛮寺などからオルガンが消えた。しかし彼らは信仰を守りたい。

心の中で歌って、その伴奏を琴で弾いたことがきっかけとされる。時代がたって、

信仰していた人が絶えると、曲だけが残ったと言うことだ。

隠れキリシタンの信徒の中には、明治以降カトリックに改宗した人も多い。

一方で、この「キリシタン」を守った人たちを祀る仏壇を無くすことなどに抵抗して、

信仰をかえなかった人もいる。そのくらい変質しているのである。

ただし、元は、14、5世紀頃のカトリックの典礼を持ち込んだとされる。

その後カトリックも大きく変化しているので、現在のカトリックとは異なるが、

研究者によると、かなり当時の状況を遺伝子として強く残しているとのことであった。

これでキリスト教はお終い。

次回から仏教。

|

Posted by hajimet at 16:53

| Comments (0)

|

| 倫理授業 20141031 教父哲学とスコラ哲学 |

|

教父哲学

初期キリスト教成立後、キリスト教はローマ帝国内に広がった。

ローマでは、本来の宗教があったため、当初キリスト教は異教として弾圧された。

特に、ネロの時には大弾圧が行われた。

同時にマニ教もローマで流行していた。

このような中、キリスト教徒は地下墓地(カタコンベ)を作り、信仰の場としていた。

4世紀、キリスト教が広がり、ローマの国教となった。

その前後から、よりキリスト教を理論化する動きが出てきた。これを教父哲学という。

その代表的人物はアウグスティヌスである(354-430)。

北アフリカ、現在のチュニジアの生まれ。カルタゴに遊学して演劇に夢中になり、

19歳でキケロの哲学にめざめ、マニ教の信者となる。29歳のときにローマに移り、

「パウロの手紙」に新プラトン主義の真理を読む。その後キリスト教に入信した。

cf:マニ教。

マーニー創設。イランの宗教、ゾロアスター教(善神、悪神、最後の審判)を土台に

ヘレニズム文化が融合したもの。マーニーの両親はユダヤ教徒。ヘレニズム文化はギリシアの

文化を土台に各地の文化が融合したものだが、各地の文化、宗教を排斥することがなかった。

それゆえ、各地の文化が保存されると共に、各地の文化が融合。折衷的性格を持つ。

マニ教も折衷的な性格を持つもので、非常に複雑な教義を持つ。

それゆえ、一時爆発的に流行し、世界宗教的位置に立つも、衰退していった。

最後まで信仰された中国でも11世紀には消滅した。

マーニーは若いとき双子の精霊が訪問したとされるが、

その精霊は、聖霊、もしくはミトラ神とされる。ミトラ神は終末の時に救済する神として、

南アジアで信仰された神である。これはインドに入るとマイトレーヤとなり、仏教に入る。

漢訳は弥勒菩薩である。

アウグスティヌスは、パウロの「欲する善はなせず、欲しない悪を行う」ことを説明しようとする。

「悪は善の欠如」であり、人間の自由意思が「悪しき」行為の原因とする。

つまり、神は神の似姿として人間を創造したから、人間は「善なるもの」として造られた。

しかし、土から造る、いわば土のチリだから、悪が入り込むことは可能である。

悪は蛇によってもたらされた。

したがって、「本来の善を回復」することは可能である。

しかし、原罪は取り除くことは出来ない(人間の存在意義がなくなってしまう)。

善を回復できるのは、神の恩寵によるのみで、恩寵が与えられるかは神によって決められる。

恩寵予定説

歴史は「地上の国」から「神の国」に向かって行く。最後の時には悪魔の都が消えて、

神の国が出来るとする。教会は神のアガペーで結ばれた「神の国」であるとして、

教会のを位置を確定させた。

この説は、ニケーアの公会議で決定された「三位一体説」が強く影響している。

イエスの信仰として始まったキリスト教では、当然のこととして神とイエスの関係が問題になる。

様々な考えが提示されたが、その中で「父なる神」「子なるイエス」、聖霊は別のものであるが、

神聖において同じであるという三位一体説が提示され、正統のされた。

現在のヨーロッパのキリスト教の基本的な立場である。

しかし、なぜアウグスティヌスは神の恩寵は予定されていると考えたのだろうか。

実は、このときローマは壊滅の危機に襲われていた。

東からゲルマンが侵入してきたからである。中国北部のフン(多分、匈奴)が東進し、

それに押し出されるようにゲルマンがローマの地域に入り込んできた。

(中国北部で興った民族は西進する特徴がある。トルコ、モンゴルもしかり)

彼らは森に対する信仰を持っている(赤頭巾ちゃん、ヘンゼルとグレーテルなど参照)

ローマに入っていった彼らは、キリスト教を否定した。

アウグスティヌスはさあ以後アフリカのヒッポで死亡するが、

ヴァンダル族が包囲する中で亡くなる。

そのような中で、いかにキリスト教を維持するか、理論づけるかが大切だったのである。

また、自分たちを攻撃するゲルマンは救われたくないと考えたこともあったのだろう。

スコラ哲学

ローマが亡びた後、ヨーロッパはゲルマンが支配する。フランクはキリスト教化するが、

ローマまで入っていたギリシア文化はゲルマンに受け継がれなかった。

ヨーロッパは世界史の中でも偉大な田舎になってしまった。

ところが、12世紀頃急にギリシア思想が復活する。

実はローマは東西に分裂し、東ローマが長く続いた。

そしてギリシア思想はイスラムに取り込まれていた。

実はイスラムは中国と並んで世界で最も繁栄した所だった。

11世紀、十字軍によりイスラムと接触したヨーロッパは、自己の元になるギリシア思想が

イスラムに生きていることを知り、忘れられていたヨーロッパの中に取り込むようになった。

それが、ギリシア思想の復活なのである(12世紀ルネサンス)

教会では修道士らによってキリスト教義が研究された。

それによって確立した哲学をスコラ哲学という。

ここでは理性の真理(哲学)と神の真理(神学)との関係が問題になった。

導き出される真理が異なる場合があるからだ。

スコラ哲学者の代表者、トマス・アクィナス(1225頃~74)はこれについて、

「哲学は神学の婢(侍女)」として、両者の関係を明快に位置づけた。

哲学は神学のためにあるというのである。

そして、「神の恩寵は自然を破壊するのでなく、自然を完成させる」とした。

自然は神を目的に運動する。すなわち、アリストテレス哲学を取り込んだのである。

また、神の真理を我々が理性で知覚したものを自然法として、後の法学などの考えに

大きな影響を与えることになる(法解釈の方法はスコラ哲学期限)

その後時代は、近世に入る。

近世は再び神学と哲学が別れていくことになるとともに、

アリストテレスをどのように乗り越えていくかが課題になる時代でもある。

|

Posted by hajimet at 09:56

| Comments (0)

|

| 倫理 20141017 キリスト教(4) |

|

4.贖罪

イエスの死は贖罪と行ったが、なぜ人びとはイエスの死を贖罪と考えたのだろうか。

旧約段階では、人の罪を2つに分けていた(キリスト教も)

ア.原罪=アダムの罪

人の始祖はアダムである。アダムは神の似姿として土から作られた。アダムはエデンで

自由に暮らすことを認められていたが、禁断の実(リンゴとされる)を食べたために、エデンを

追放される。そのときに、「一生苦しむ」ということ「死ななければならない」罰をあたえられた。

これが原罪である。総ての人は生まれながらに原罪を背負って生まれる。だが、これを

無くすことは出来ない。人間の存在意義でもあるから、これがなくなったら人間は存在しない。

イ.個々の罪

これを償うことは出来る。生け贄を神に捧げるのだ。神に捧げるときに流れる血を見て、

自分の罪の深さを考える。これによって悔い改めて神との関係を修復するとする。

一方新約ではイエスの死が贖罪であると考える。

すなわち、イエスの死によって全人類の罪があがなわれた。

イエスはそのために神によって使わされた一人子である。一人子が犠牲になったのである。

神に背いた人間に神から和解の手がさしのべられたと考える。

イエスの「十字架の死」は神の愛と考えられたのである。

5.パウロの伝道(?~52?)

このような信仰の確立には、パウロの伝道が大きい。

パウロは厳格な律法主義者で、熱狂的なキリスト教迫害者であった。

「木に架けられる者は、すべて呪われる」と律法にあるからだ。

イエスがまさしくそれに当たる。

しかし、迫害をしても、自分は救われないことに悩んだ。律法を守り救済されるために

迫害をしているからだ。

そんなとき、パウロは雷に打たれ動けなくなった。そして

「サウロよ、サウロよ、なぜ私を苦しめるのか」という声が聞こえてきた。

パウロはイエスの声=啓示と感じた。イエスの死後2年目のことである。

これによりパウロは回心し、洗礼を受けた。

「私は自分の欲する善(救済)は行わず、望まない悪(迫害)を行っている」

「律法によっては罪の自覚しか生じない」

つまり、「律法では人は義とされず、救済できない」=罪の自覚のみ。

(だからユダヤ教の下では、神は罰する神、恐れる神と考えることになるのか

(授業をしながら生じた疑問))。

だから、「人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰による」(信仰義認)

「キリストに会うバプテズマを受けたあなた方は、皆キリストを着たのである」

だから総ての人は平等である。なぜなら「キリスト=イエスにあって1つだからである」

パウロはこのように考えた。そして、

「死と復活による神の愛を信じ、神の恵みを受け入れる」としてキリスト教の三元徳を打ち立てた。

それは「信仰、希望、愛」であった。

このような考えを元に、パウロは伝道を行い、広く信仰活動に影響を与えていった。

この三元徳と、ローマにも引き継がれたギリシアの四元徳の関係をどう考えるかは

5世紀前後の教父哲学の登場まで待たなければならない(次回)。

|

Posted by hajimet at 21:53

| Comments (0)

|

| 倫理 20141014 キリスト教(3) |

|

3.イエスの死

イエスは従兄のヨハネから洗礼を受けた。ヨハネは逮捕され殺される、イエスは伝道を行う。

それは、ヨハネの考えを受け継いだものであった。ただ、ヨハネよりは福音を強調する。

そして、「神の国」は「あなたの心の中にある」とした。

だが、このようなイエスの立場は、律法主義者の反発を買った。一方で、目の前に神の国が

出現することを願った人びとの失望を買った。

イエスは「ユダヤの王を僭称している」として掴まり、処刑される。

宣教開始後わずか3年後のことだった。

その直前香油を掛けられるという事件があった。弟子たちはかけた女を非難したが、

イエスはその女性を庇った。油を掛けられるというのは「油を掛けられし者」=メシアを意味する。

そのとき、ユダはイエスを裏切る決心をした。

掴まる前、最後の晩餐のとき、イエスはペテロにお前は朝までに三回自分を否認するという。

ユダの合図でイエスが掴まった後、ペテロはイエスの弟子であることを否認した。

そして、3回目の否認の時に、鶏が鳴き、イエスの預言が正しかったことに気づく。

また、ユダはもらった銀貨30枚を聖地に投げ入れ自殺した。

掴まったイエスは、十字架にくくりつけられ、ゴルゴダ(髑髏)の丘を登る。

丘の上にはイエスを含め、3人が十字架に掛けられている。

このうち一人は集まった民衆によって助けられるのだが、

助けられたのはイエスでなく、強盗であった。

イエスは「我が神よ、我が神よ、なぜ私を見捨てたもうたか(エリ、エリ、レマ、サバクタニ)と

言って絶命する。

その瞬間、聖書によれば、地震が起き、神殿の幕が上から裂け、死人が甦りと様々な

奇蹟が起きた。この様子を見て、「まことにイエスは神の子であった」とため息をつく。

この奇蹟の様子をとらえて、宗派によっては「神との新たな契約を結んだ」と考える。

その後、マリアが墓に行ったところ、缶の蓋は開きイエスはいなくなっていた。

一方で逃げたペテロの前にイエスが現れ『あなたのそばにいる」と言って消えて行ってしまった。

ここから、「イエスこそキリスト(=メシア)である」という信仰が確立した(復活信仰)。

すなわち

イエスの死=人類の罪をあがなう(贖罪)

昇天したイエスは夜の終わりに再びすがたをあらわす(再臨)の思想である。

イエスが再臨し、最後の審判を行い、救済されるか、焼かれてしまうかが決まる。

※この考え方は、ゾロアスター教(拝火教)から入ったものである。火を信仰する。

ちなみに、蝋燭に火をつけてお参りするのもゾロアスター教からの影響である。

また、最後の審判の時、死んだ人は起こされて審判を受けるということになってるから、

ヨーロッパでは土葬が行われる。一方、異端者は火あぶりになるが、

これは最後の審判を受ける権利すら奪われると言うことを意味している。

(昨年までは、マーラーの復活を扱ったが(ich sterbe, um zu leben)、

むしろユダヤ教思想から来ていると考えられるので、今年度からは扱わない)

このようなことから、弟子たちが伝道活動を始めた。当時はローマ帝国のなかであったから、

伝道は広くローマ全体で行われた。パウロはローマまで行き、そこで死亡し埋葬された。

現在のバチカン市国に属するサンピエトロ寺院がそれだとされる(サン=聖なる)

|

Posted by hajimet at 20:28

| Comments (0)

|

| 倫理 20141009 キリスト教(2) |

|

2.イエス(BC4?~AD33)

ガリラヤ地方の大工ヨゼフと妻マリアから生まれる。妻は処女懐胎だったとされる。

ガリラヤ地方は「地の民」と呼ばれる被差別民の多い所で、

救済の必要な人が多数いた。そのような中でイエスが育った。

30歳頃、イエスは預言者ヨハネから、ヨルダン川につかって洗礼を受ける。

洗礼の時に「自分たちの父にはアブラハムがあるとは思ってもみるな」と指導される。

洗礼は、それまでの自己本位な生活を悔い改めて、神の国に向けて全面的に転換することで、

単に「入信宣言」をすることではない。

ヨハネの死後イエスは様々な奇跡を起こし、自分がメシアであることを自覚し始める。

「時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音(神の知らせ)を信じよ」と唱える。

イエスは空くまでもユダヤ教の律法の精神をどう活かすかに注目しているのだが、

すでに、ここで「律法を実行せよ」ではなく「信じよ」と従来のユダヤ教の考え方にない

発想の転換を行っている(誰を救済したいのか…山上の垂訓を読む)。

そして、パリサイ派を批判する。あまりにも形式主義的すぎると言うことである。

「安息日は人のためにあるもので、人が安息日のためにあるのではない」。

「自分の息子が井戸に落ちたから、安息日だからといって、すぐに引き上げてやらない者が

いるのだろうか」と言っている。

イエスによれば、律法の本質は「神の愛(アガペー)」であるとする。

神もまた契約によって人を救済しなければならない。

神から一方的に与えられた律法を守れば、救済しなければならないのだ。

人は律法を厳格に守れない。しかし、その罪で罰を受けることを恐れている。

しかし、人はアダム以来罪を負っている。みな罪人である。その罪から救済されたいと

考えている。そのような人を神は救済したいと考えるはずである。

救済するために、愛を降り注いでいるのである。したがって、神を信じて悔い改めれば、

神は必ず救済してくれる。

我々の行うことは、

1.神の愛を信じること

2.神が行うように、無報酬、無差別に隣人を愛すること(神に直接答える手段はないから)

=米国でボランティアが盛んなわけ)

である(イエスの黄金律)。

このように律法の本質を行動などの外面ではなく、内面化することによって、

本来救済されるべき人を救済することが出来るようになったのである。

これが本来の律法のあるべき姿であり、ユダヤ教のあるべき姿であると提示しようとしたのだ。

だが、イエスの態度はパリサイ派らの反感を買うことになった。

そして、イエスの死へとつながる。

|

Posted by hajimet at 21:34

| Comments (0)

|

| 倫理 20141007 キリスト教(1) ユダヤ教 |

|

キリスト教

0.前提

宗教の分け方

ア.信仰の広がりから

・アニミズム

・民族宗教(神道、道教、ヒンドゥー教、ユダヤ教など)

=その民族、地域でしか信仰できない要素が入っている。

神道の神は「大八洲」を作った神で、外の地域は作っていない。

・世界宗教(仏教、キリスト教、イスラム教)

=開祖、教義、経典がしっかり存在し、民族を離れて信仰できる要素がある。

儒教は宗教扱い出ないから注意すること。

イ.神の数から

・一神教 キリスト教、ユダヤ教、イスラム教

・多神教 その他の多くの宗教

1.ユダヤ教

キリスト教の原型。

経典:聖書(旧約)…新約はイエスの死により新たに神と契約を結んだと考えることから来た。

神:ヤハウェ(エホバ)。唯一神、人格神。

始祖:アブラハム(イエスの言葉にアブラハムは出てくる)

元々遊牧の民。砂漠の民だから、少しでも勝手な行動をすると、それは死を意味する。

家父長の力が強くなる。また、砂漠と空しかない所で生活するから、自分たちは天に

支配されていると考えるように、一神教の素地があった。

紀元前20世紀ころ、イスラエル人はカナンの地に定住。

(カナンは今のパレスチナ。ユダヤ人が分散してから2000年後にこの地にユダヤ人が集まり、

そこに神の王国ができるという思想がある。それが、現在のことで、パレスチナ問題の

元である(第一次世界大戦の問題は扱わない))

一部はエジプトに移る。

だが、エジプトで奴隷のような生活になり、

紀元前13世紀頃、預言者(×予言者)モーセに率いられて、エジプトを脱出した。

後ろからエジプト兵が追いかけてきたが、海が割れて、その底を通ってシナイ半島に

抜け出せるという奇蹟が起きたとされる。

その後、モーセはシナイ山で神と契約を結ぶ(シナイ契約)。

恩恵(神の王国)

--------→

神 イスラエル人(選民思想)

←--------

律法(トーラー)を守る

律法を守れば、神は救ってくれる一方、律法を守らなければ破滅があることになる。

その後、紀元前11世紀ころイスラエル王国建国。ソロモン、ダビデ王の頃最盛期を迎えた。

だが、イスラエル王国は南北に分裂し、ついに紀元前586年、バビロンに捕囚される(~537)。

神に守られるはずだったユダヤ人がなぜ捕囚されるような事態になったのか。

すでに滅亡は預言者イザヤやエレミアによって預言されていた。彼らが言うには、

偶像崇拝を行った。

多神教を信仰したなどであった。

(アラブ地域は、多神教崇拝が広がっていた)

神の罰があったわけだ。

そこで、神を信仰してこそ、ユダヤ人は神に救済されると自覚するようになり、

宗教を軸に民族が結集することとなった(民族宗教としてのユダヤ教の成立)

しかし、ユダヤ人はなお苦しみを受ける。ローマの支配下になったのだ。

人びとの間に、終末思想が急速に広がった。苦しみの先には「神の王国」が待っているが、

そのときに現れるとされる、救世主(メシア=油を注がれし者)を待望した。

(メシアを名乗った者はイエス以外に数人いた)

だが、この時のユダヤ教の指導層は大きく2つに別れていた。

バリサイ派=律法主義者:律法を厳格に守ることで、神に救済される。

→守ることが出来ない人(身体条件も含めて)は救済されない。「罪人(ツミビト)」

サドカイ派=祭祀集団

困難に陥っている人を救済することはできないのである。そんなときに登場した人がイエスであった。

|

Posted by hajimet at 20:58

| Comments (0)

|

| 倫理 20141007 アリストテレス(4) ヘレニズム思想概説 |

|

(5)正義と友愛

結果的にそれぞれが異なる個人が集まったポリスでは人びとは何をもって共同したら良いのか。

アリストテレスは習性的徳の中の正義であるとした。

正義は、まず「全体的正義」が重要とする。すなわち、法律を守ることである。

一方で、法律は、それは公平の実現であるとする。こちらを部分的正義とした。

部分的正義には、名誉や努力の結果に応じて公平に扱われる配分的正義と、

総ての人が平等に扱われる調整的正義に別れる。

中学校を卒業すれば、高校には入れる資格を貰えるのは、調整的正義の例、

入試を受けて、一定の結果を出して入学が認められるのは、配分的正義の例と言える。

また、所得税のように累進課税のある税制は配分的正義(垂直的平等)であり、

消費税のように総ての人から8%の税が課されるのは調整的正義(水平的平等)である。

しかし、正義以上に、人びとを内面的に繋ぐ「友愛(Philia>philos)」が一層必要である。

友達に正義は必要ではないが、正義の人たちにはさらに友愛が必要である。

友愛があれば、しぜんと公平は実現される(ソクラテスの知行合一にあたる)

友愛とは、相手の善を相手のものとして願うことで有り、

それゆえ相手の善を自分自身のこととして願うことである。

友愛は、均質的、類似的対象の間で成立するものであるから、「第二の自己」ということになる。

(6)国制

では、そのような人びとが集まるポリスで、どのような政治のあり方が良いのか。

ポリスの目的は、人びとの幸福を求めて共同することであるから、

それに合う政体を選べば良い。それには次のような文類が可能である。

指導者数 よい形態 堕落した形態

1人 王政 僭主制(独裁)

数人 貴族制 寡頭政治

多数 共和制 衆愚制

どの形も選択しうるが、この中で共和制がもっとも目的に合うとする。

●ヘレニズム(概略)

さて、アリストテレスの時代はまだポリスが完全には消失していない時代であった。

しかし、アレクサンドロス大王の東方遠征によって、ギリシアだけの世界は消失し、

オリエント文化と融合するヘレニズム(ヘレス化(ヘレス=ギリシア))文化が成立する。

そこに、世界国家(コスモポリス Cosmos+Polis)が成立した。

この時代は、個人の魂の安心立命がテーマとなる。これには大きく2つのながれがあった。

エピクロス派=快楽主義

開祖:エピクロス=デモクレイトスの原子論:唯物論の影響を受ける。

人は原子からなり立っている。生きている間は死ぬことはない。

死んでしまえば、原子はバラバラになるから、最早、考えることも出来ない

したがって、死ぬことを怖がることはない。

人の魂は苦を避け、快を求める傾向がある。

名誉や地位を求めず、魂が快を求めることに従えば良い。

精神的、肉体的苦痛を取り除き、魂の平静(アタラクシア)が、理想。

そのために、まわりの動きに影響されないように「隠れて生きよ」ということになる。

ストア派=禁欲主義(ストア=ストイック)

開祖:ゼノン

人生の目的:「自然と一致して生きる」

→「人間の自然はロゴス(理性)である」

自然に反した情念(パトス)を克服して、不動心(アパテイア)を実現することが大切。

自然=宇宙だから、人間は宇宙の下で同じ理性を与えられている存在と言うことになる。

そこから、総ての人は平等であるという思想が出てくる。

そのような宇宙に住んでいるコスモポリタンなのである。

一方で、自然全体は理性的な法が支配するポリスであって、そのような法の下で

平等に暮らす市民であると言うことにもなる。これは自然法思想の源流となる考えであった。

|

Posted by hajimet at 19:25

| Comments (0)

|

| 倫理 20140926 アリストテレス(3) |

|

(4)中庸

プラトンはソクラテスを理論化しようとして、理想主義の観点から理解しようとした。

アリストテレスは、プラトンを深化させたが、それは現実主義の観点からであった。

アリストテレスは、質料と形相の概念を使って、すべてのものが形相を実現しようとすると

説明した。一方で、そのものを実現するためには「努力」が必要になる。

また、それぞれが実現しようとするものを「善」とし、人間では「幸福」であるとも言った。

では、魂はどのようにあるべきなのだろうか。

ソクラテスのように、善美に対する愛知から知行合一だけでは十分でないし、

プラトンのような三分説でも理念的になって仕舞う。

アリストテレスは、徳のありかたを徹底的に現実主義で説明しようとした。

大前提として、徳が魂であり、ロゴスを有することから、それが理性である。

このことはソクラテスも、プラトンも一緒。

だが、形相である魂を実現しようと「努力」するのだから、

最初から理性が実現出来るわけではない。そこで、次のように分類した。

知性的徳----------------------知恵(真実の認識)

| 教育により獲得 |

| 理性を実現するようにする。|

徳の実現----| ---思慮(欲望の抑制)

| |指示

| ↓

習性的徳-----------勇気、節制、友愛、正義など

修練により獲得

思慮の指示により中庸を選択できること。

中庸とは、たとえば石橋を渡るときに、安全を確認せずに無謀に渡ることでも

臆病になりすぎて、まったく渡らないという両極端でもなく、

様子を見ながら橋を渡っていくことである。

つまり、時と場所に合うような方法で、適切な行動を選択することを言う。

このようにして徳を実現していくのだが、実際の生活でのあるべき姿を善く現している。

何かに取り組むときに、がむしゃらに取り組むだけでは上達しない。

一方で、「○○が上達する法」とか「教則本」のような「入門書」を読むだけ=知識だけでも

上達しない。

知識も必要だし、人に見てもらいながら、体の使い方などの訓練することで、

初めて力が付くし、適切なときに適切な行動がとれるようになる。

そのようなことを表していると言える。

このように、それぞれが「魂」を実現しようとして「努力」するが、

その到達のしかたは、人によって異なる。そのような人が共同で生活しているところが

ポリスである。では、ポリスではどのような理屈に基づいて、

人びとが結合していくのだろうか。以下は次回。

|

Posted by hajimet at 14:45

| Comments (0)

|

| 倫理 20140912 アリストテレス(2) 質料と形相、最高善 |

(前回の続き)

導入 ソクラテスは、人間の本質は魂であって、魂への配慮が必要。

そして、善美が何かを知ろうとすることが大切であるとした。

プラトンは本質をイデア界に求め、善はイデアのイデアであるとした。

そして、善のイデアを認識できる人こそ幸福とする。

アリストテレスは、本質はイデア界にあるのではなく、現実の中にあるとした。

すなわち

現実体

↑

| | energeia(力が発散している状態)

|形質|

---------------------↑(運動)

|質料|

| | dyunamis(力が秘められている状態)

可能態

と図示できる。質料だけではものは存在しない。粘土はただの粘土。

それが像の形相と結びつくと像になるし(像を彫るのはそれを助ける)、

磁器の形相と結びつくと磁器となる。

形相はイデアに当たるから、一つのものと言っても良い。種は花の形相と

結びつき、完全な花を咲かそうとする。だが、土や水、肥料などの影響で

結果として個性を持った別々の花となる。だが、目標は同じ「花」

人間は生まれたとき歩けないが、完全な魂の状態を実現しようとするから、

ハイハイをし、立ち上がり、言葉を喋る。そして成長する。そして日々変わっていく。

このようにアリストテレスが質料と形相によって素材と本質の関係を

説明したことが、実は、ギリシア思想を統合したことになる。

というのも、ギリシア思想には二つの流れがあったからである。

・素材に注目するもの(水、空気) →質料

+

・形式に注目するもの(数、イデア) →形相

※目的論的自然観

また、こういうことも言える。

花 種→(ハナの形相)→(運動)→花

=花 種→(運動)→花→(花の形相の実現)目的

形相の実現を目的として、すべてのものが運動していると言うことになる。

すなわち、自然はすべて目的にしたがって運動している。

このような考え方を目的論的自然観といい、キリスト教などに大きな影響を与えた。

現在はニュートンやガリレオ以来の考え方で、

すべての運動は原因と結果の因果関係で考えられている。

このような自然観を機械論的自然観という。

たしかに、理系はこの考え方に基づいているが、機械論的自然観だと、

個人の「努力」は評価できなくなる。数値に表しようがないし、

入試などで面接が入ることも、数値だけでは評価できない所が多くあるからである。

そういう意味で、目的論的自然観の考え方も、今でも当てはまる考え方である。

(3)最高善

ソクラテスの善美、プラトンの善のイデアにあたるものであるが、

アリストテレスは、事物の運動が最終的に目指す先を「善」とした。

すなわち、それぞれの運動ごとに「善」がある。

そして、人間の最高善は「幸福」であるとする。

幸福は他の目的にならないからである。(ソクラテスの福徳一致)

人間の幸福の態様には3種類ある。

・享楽的生活(快楽)

・政治的生活(政治)

・観想的生活(真理認識)

蓄財的生活は、金を使う手段が目的となるから、幸福の態様には入らない。

では、この3つの中でどれが良いのか。

それは、「人間の魂」の性格から考えなければならない。

すなわち、「人間のみがロゴス(理性)を有する」。

人間は生まれつき知ることを欲する。だから人間の徳は「知ること」である。

それゆえ観想的生活=テオリア的生活が最高の幸福だということになる。

それゆえ、競技場で試合をしている競技者と、それを眺めている人では、

眺めている人の方が幸福だと言うことになるのである。

では、その「魂」の状態はどうなのだろうか。これは、次回に。

|

Posted by hajimet at 10:32

| Comments (0)

|

| 倫理 20140909 アリストテレス(1) |

|

アリストテレス(BC384-322)

プラトンはソクラテスの言ったことを、イデアという概念を使って、徹底的に理論化しようとした。

イデアは「理想」と言い換えても良いのだが、理想の世界はこの世ではないので、

理想を追いかけても、追いつけないことになる。

また、種が花になる過程は説明できない。種のイデア、双葉のイデア、本葉のイデア、

花のイデアと説明することも出来るが、途中経過が説明できないのである。

そのような問題点を説明しようとした人がアリストテレスであった。

アリストテレスはマケドニアの侍医の息子として誕生した。

マケドニアはギリシアと同じ民族であるが(現在のマケドニアはスラヴ人の国)、

ポリスを持たない地域であった。

だから、アリストテレスにとっては、ポリスでの政治という意識はない。

さらに、マケドニアによってギリシアは滅ぼされるから、ポリス自体がまもなく消滅する。

アリストテレスは、17歳の時にアテネへ行き、アカデメイアに入学し、20年間そこで学ぶ。

40歳の頃、アレクサンドロス大王の教師団となった。

アレクサンドロス大王は、東方遠征を行いインドまで版図を広げた人物である。

そこではヘレニズム文化と言われるギリシア文化が広がることになり、

それに刺激を受けて仏像が発生した。ヘラクレイトス像と金剛力士像の腰のカーヴが

よく似ているのは、そのためである。

335年、学園リュケイオン(リュケイオン=アポロン〔デュルフォイで祀られる神〕)を開く。

そこで、並木道(ペリパトス)を歩きながら議論していった。

そのため彼らを「逍遙(ペリパトス)学派」という。

323年、アレクサンドロスが急逝する。アテネでは反マケドニア感情が強かったため、

アリストテレスは、アテネを去り、マケドニアで死亡した。アテネを去るとき、アリストテレスは

「アテネ市民に再び過ちを犯させたくない」と言ったという。

ソクラテスの二の舞は避けたいと言うことである。

アリストテレスの守備範囲はとても広かった。

イ)博物誌、動物誌、自然誌、地誌などの理系の本(本人は生物学が好き)

ロ)ギリシア哲学の集大成

ハ)論理学の基礎を作る。

これらにより、アリストテレスは「万学の父」とも呼ばれる。

そして、特徴は、徹底した「現実主義」であった。

なぜ、このように現実主義だったのか。本人の好奇心が強かったこともあげられるが、

時代背景の影響も大きかった。

すなわち、ソクラテス、プラトンの時代はポリスが崩壊し始めた時機で、

理想のポリスを目指し得た。

一方、アリストテレスの時代は、ポリスは消滅する一方、ギリシア世界の拡大により、

新しい知見が増えていた時代である。今までの「理想」の考え方が通じなくなっていた。

現実的に物を見るしかなかったのである。

(1)イデア論批判

アリストテレスは「現実に知りうることから出発するべき」(『形而上学』)と説く。

知覚しうることから考えていくと言うことである。

言い換えれば、知覚し得ない、超然的なイデアは詩的比喩でしかない。

現実を離れて思考するので、イデアは、単なる観念にしか過ぎず、そこに実在はない。

真の実在(本質)は、個々の事物(それぞれのもの)に内在するのであって、

本質は現実の中に存在するのである。

では、イデア界はないとすれば、事物の本質はどのような形で存在するのか。

(2)質料(ヒュレー)と形相(エイドス)

アリストテレスによれば、個物は質料(素材:material)と形相(理想型:form)からなる。

形相がイデアにあたり、イデアはイデア界でなく、それぞれの中に内在することになる。

質料 形相

人 肉体 + 魂(理想型)

花 種 + 花(理想型)

人は肉体だけでは人ではない(胎児、遺体)。そこに内在している魂によって、

あるべき人になろうとする。

花は種に内在している花の理想型にによって、あるべき花を咲かせようとする。

花になろうとして花になるべく努力をしていく。その過程で双葉、本葉、生長の過程を示す。

本来は人も花も、あるべき人、あるべき花になろうとするが、質料の影響を受けて、

完璧なところまではいけない。その結果、個々の人、個々の花がみな違ってしまう。

しかし、あるべきものになろうと、それぞれが努力していくことになる。

質料は形相(理想型)を目指して運動(変化)するのである。

イデアは、イデア界のものであったから、永遠不変であったが、

アリストテレスは、内在している不変のものに向かって、

質料が変化することが大きな違いである。

このようなことから、人が理想や、自分の目標を持ったとき、

それに向けて努力していくことが重要な意味を持っているということを説明することが出来る。

目標があっても、努力しなければ、そこに到達できないことも、同様である。

…この項目。次回に続く。

|

Posted by hajimet at 20:20

| Comments (0)

|

| 倫理 20140908 プラトン(2) |

|

前回続き。

魂はイデアの世界に自分がいたことに気づいてしまった。

気づいた以上、魂はイデアのことが思い出され、

イデアへの憧れ(エロース)が生じる。

そのようなエロースを原動力として、イデアを思い出そうと想起する(アナムネーシス)。

(ソクラテスの知行合一、知徳合一)

そのようにして、イデアを理性で認識するわけだが、

最高のイデア、イデアのイデアである「善」を認識できる人が

「善美の人」であり、そのような人こそ幸福な人である(福徳一致)。

2.魂の三分説、四元徳

さて、魂はイデア界に行きたがっている。知りたがっている。

しかし、牢獄である肉体の影響を受ける。勝手に抜け出せない。

そのため、魂(ピュシス)は地上に近い部分から3つの部分に分けることが出来る(三分説)。

理性(知識) イデア界の認識(頭)

気概(勇気) 意思部分(脳)…理性の命令があれば、総行動せざるを得ない。

欲求(節制) 欲望(手足)

気概と欲求は二頭の馬のようなもので、それをコントロールするのが理性。

理性によってコントロールされて調和を保つ状態が「正義」である。

そして、知識、勇気、節制、正義の4つの徳をギリシアの四元徳と言う。

3.哲人政治

さて、ギリシアでは、ポリスで政治が行われたが、

ポリスでは話し合いによってポリスの政治方針が決められた。

すなわち、ロゴスが交わされ、ポリスとしてのロゴスが決定されることになる。

それゆえ、ポリスのあり方は、一人の人間の魂と同様に考えることが出来る。

それは、

統治者(哲人)

防衛者(武人)

生産者(庶民)である。

哲人は哲学者のことであるが、政治は「善」を志向して行われるもので、

何が「善」か、「善」のイデアかという真実を知りうるのは哲学者でしかいない。

実際にプラトンはこれに基づいてシラクサで2回政治を行っているが失敗した。

しかし、これによって政治権力と哲学思想を結びつけた所に意味がある。

当時のギリシアの政治が衆愚政治に堕落していたときで、

政治は、何らかの政治思想、どのように国を持っていくかの思想がなければならないことを

示したからである。

この両者が結びつくことによって、似而非哲学が出てくる可能性は否定できないのだが、

一方で、何らかの視点で現実の世界を批判できなければならず、

それが出来てこそ、政治を行うことが出来ると言うことを言っているといえるのである。

これらによって、プラトンは徹底的にソクラテスを理論化しようとしたことが分かる。

|

Posted by hajimet at 19:44

| Comments (0)

|

| プラトン(1) 20140902 |

|

1.もう一度ソクラテス

ソクラテスの時代、ソフィストが「上手く生きる」ための弁論術を教授していたのに対して、

ソクラテスは「善く生きる」ことを主眼とした。

名誉や金銭は死んで以降は自分と関係なくなる。

それゆえ、永久不滅の「魂」のことを「配慮」することが大切だと考えた。

ソクラテスは、ギリシア人にとって最高の価値であった

真の「善美」が何かが分からないことに気がついた(無知の知)。

善美が何かを知らない事に気がつけば、魂は善美を知ろうとする。

善美に合わせて行動しようとするから(知行合一)、

「善く」行動しようとする(知徳合一:徳は知なり)。

それが幸せな状態なのだから福と徳は一致するとした。

そのような「無知の知」を「無知」であることすら「無知」である人びとに、

問答法で気がつかせようとした。だが、その結果待っていたのは、奸計による死刑判決である。

未だに解決できない、「ソクラテスの死」という結果になった。

しかし、そのとき、ソクラテスは嬉しそうだったとも言う。

死んで魂が肉体を離れれば、真の善美を見ることが出来るからである。

2 プラトン

そのようなソクラテスの死に衝撃を受けた人物の一人がプラトンであった。

プラトンとは肩幅の広い人という意味である。

プラトンは二元論(見える世界、見えない世界)で説明し、理想主義で考えた。

この考えは現在のヨーロッパにも強く影響を与えている。

cf.過去にピュタゴラスが二元論的な理論構成をしていた。

プラトンは青年時代政治家を志望した(だから、つねに政治のことは意識している)。

20歳の頃ソクラテスに弟子入りしたが、28歳の時にソクラテスの死に直面する。

師に脱獄を勧めても、それを聞かずに死んでいった。

それに衝撃を受けたプラトンは、師の考えが何だったのか考えるようになる

(実は、ソクラテスは何かを言っているようで、確信的なことは何も何も言っていない)。

その後南イタリアへ行きピュタゴラス派の人びとと接触する。

アテネに帰r、357年、アカデモスの森に学園アカデメイアを作る。

この学校は紀元後529年まで、約900年続く。

そこでの標語は、

「幾何学を知らぬもの、この門を入るべからず」であった。

プラトンが数学に関心があったこともわかるが、実は現在でもこの考え方は間違いではない。

特に文系は、数学的思考=論理的思考が必要なのである。

さて、プラトンは一生かけて、師、ソクラテスの言動、行動の意味を理論化しようとしたといえる。

3.イデア論

ソクラテスが「善美」と言ったものは、どのようなものか。

プラトンはイデア(>idein=見る)という言葉で説明しようとした。

事物の本質は永遠、不偏で普遍的なものと捉えようとしたのである。

たとえば、三角形で考えてみる。

三角形と言ってもいろいろな形状をしている。

しかし、私たちは、そのどれを見て、どれもが三角形であると分かる。

なぜ分かるのだろうか?

生徒:頭の中で三角形だと分かるから

教員:なぜ?

生徒:3つの頂点があるから。

教員:なるほど三角形が三角形と言える定義は?

生徒:三辺からなる図形

3つの頂点からなる図形

一辺と両端角からなる図形。

教員:頂点は辺が合わさることによって出来るから、この定義はどれも辺との関係で考える。

では、辺とは何か?

生徒:直線です。

教員:直線とは?

生徒:まっすぐな線です。

教員:まっすぐとは?

生徒:始まりも終わりもない線です。

教員:それが、どういう状態だとまっすぐと決まるのか。中学の時にどう習ったか?

生徒:………任意の二点を最短距離で結ぶ線です。

教員:ところで「線」に幅はあるのか?

生徒:ありません。

教員:では、そういう条件の直線に囲まれた三角形を描くことが出来るか。

生徒:(暫く考えて)出来ません。

教員:出来ないね。ということは、現実には「正しい」三角形はどこにも存在していない。

存在していないけれども、頭の中でイメージは出来る。

そのようにイメージさせる本質がイデア。

イデアが本質なら、本質は感覚で認識するのではなく、理性で認識することになる。

(二元論)

このように、本質がイデアということなら、イデアこそ「真の実在」である。

自分たちが感覚から「実在」と思い込んでいるものは、変化生生するものだから、

仮のものでしかない。

視点を変えれば、部活などで、自分の目標とする理想の人がいる(人が多い)はず。

その人は、今生きている人もいるかもしれないが、過去の人もいるだろう。

実際にはイメージの中に存在しているのであって、今目の前に実在するわけではない

(どこかで会う可能性もあるが、ここでは除く)。

その人のようになろうとしても、その人になる事はない。

その人に近づけたとしても、自分は自分であって、その人ではない。

さて、三角形のイデアを頭の中でイメージ出来るとすれば、

そのイメージは生まれる前の魂の状態の時から持っていなければならない。

魂は生まれる前にイデアを知っていたのである。

しかしイデア界にいた魂は、イデア界から堕落し、

「肉体の牢獄」に閉じ込められている(ピュタゴラスの影響)。

だからイデアのことを忘れてしまった。

ソクラテスは「問答法」によって、善美=イデアについて無知だと言うことを

気づかせようとしたのだ。

生まれつき洞窟中に閉じ込められ、前方しか見られない人が、

世界は前方の壁だけだと思っていることと同じ。

実は洞窟には外が有り、太陽が照りつけている。イデアはその外にあるのだが、

前しか見られないその人は、イデアの影を「実在」と思い込んでいる。

太陽の方を見る必要があるのだ(洞くつの比喩)。

実際、私たちもテレビや映画で写される画像が実在と思い込むことがある。

だが、現実は映像のイメージとそうとう違うことが多い。現実を見ることが大切。

さて、魂がイデアがあることを知ってしまった。魂は目覚めてしまった。

忘れていた世界を思い出し始めた。すると魂はどうなるのか。それは次回。

|

Posted by hajimet at 21:05

| Comments (0)

|

| 倫理 20140717 ソクラテス(2) |

③善く生きる

では、ソクラテスの言う「無知」とは何なのか。

まず、ソクラテスは人間にとっての徳を「知」と捉えた(

徳は知なり)。そして真の自分は魂(プシュケー)であって、名誉や金ではない。名誉や金は、死んだ後に自分とは関係ない。自分に附属するだけなのである。その魂が良くなるように配慮することが大切である(魂への配慮)。

人は誰しも善美正(ギリシア人が最高の価値と考えているもので、そのまま覚えること)を望む。悪くなろうと思う人はいない。

「善とは何か」。そのことに「無知」であることに気がつけば、魂は「知ろう」として、実現しようとする。そうなれば、

①知識と行為は不可分(知行合一)

②徳が何かに気がつけば、徳についての知識で行動する(知徳合一)

③幸福とは望んでいることの実現(福徳一致)となる。

④ソクラテスの死

だが、ソクラテスは「死んだ」…。ただ死んだだけではなく、その死の意味が未だに解決していない。ソクラテスは若者に「無知の知」を伝えようとして、多くの支持を受けた。しかし、ソフィストは自己の立場を否定されることになるので、ソクラテスを言いがかりを付けて逮捕し、死刑判決を出した。

ソクラテスは死刑になるまで幽閉されるが、弟子たちはソクラテスに脱獄を勧める。不正な判決に従う必要ないというのである(内容は不正)。

(なお、ソクラテスに自著はない。正しいことを言っているのなら、文章など残さなくとも、それは伝わると言ったからである。ここで扱っているソクラテスの内容はプラトンなどの弟子が書き残したことである)

しかし、ソクラテスは脱獄を受け入れなかった。アテネ市民の自分は、そのアテネの判決によって死刑判決を出されたのだから、判決に従うべきであるというのだ(判決そのものは正)。

そしてその日が来た。弟子たちの見守る中、毒人参のエキスを飲んで死んでいった。最後の言葉は「アスクレピオスに鶏を一羽」だった。なお、最後にソクラテスが吐いた息の酸素分子を、我々は呼吸のたびに5個ずつ吸っているそうだ…)。ソクラテスは死んだが、その死は何を問いかけているか。整理すると、

①不正な判決を受けて死ぬか(無実)

②不正な脱獄を行って生きるか(判決は法、正)

①は判決の内容は不正。これによって死刑になる事は正しいことではない。一方で②の行動を採った場合、ソクラテスは「善く生きた」ことになるのか。法律学では「悪法もまた法なり」という法格言があって、法律がある以上、従わなければならないのだが、それが「悪法」であった場合、従わないということも考えられる。しかし、従わないことによって、制裁を受けることになる。それでよいのか。

あるいは、法改正に持ち込むことも出来る。「正しきを改む」にならないようにするにはどうしたらよいのか。きわめて現代的な問題でもあるのである。

ソクラテスは「栄光あるアテネ市民として『善く生きる』、国法に従って死ぬことが『正義』」とした。しかし、ソクラテス自身「アテネ市民」と限定してしか語っていない。「人」として死刑を受け入れるかについては語っていないのである。

あくまでも、この死によって「善く生きる」事を実践しようとしたのだ。そして、死刑の日は嬉しそうだったという。肉体から離れた魂は「善美」を見られるからだ。この世に「善美そのもの」はないからだ。

この死に衝撃を受けたソクラテスの弟子がいた。プラトンである。彼は一生かけて「ソクラテスの死」と向き合った。そして、ソクラテスが見ようとした「善美そのもの」が何かを追究した。

|

Posted by hajimet at 14:48

| Comments (0)

|

| 倫理 20140715 ソクラテス(1) |

ソクラテス(BC470頃~399)

ソクラテスの死んだ年ははっきりしている。死刑になっているからである。ソクラテスの父は彫刻家。母は産婆、今で言う助産師だった(産婆という言葉を今使う事はないが、ソクラテスの議論では必要)。

ソクラテスは従軍以外はアテネを離れたことがない。しかし、体は頑健だったようで、戦場の氷上に裸足で立ち尽くしていたという話が残っている。しばしば神霊的なものに憑かれたようだ。このような人だから奥さんも大変だった。お蔭で世界三大悪妻の筆頭になって仕舞った。ソクラテスに文句を言い、終いには人の面前でも水をかけたというような話にはことかかない。ソクラテスも、哲学者になるには悪妻を持てば良いと行ったほどだった。三代悪妻の二人目はモーツァルトの妻、コンスタンスだが、三番目は色々な説がある。

①ソクラテスの背景

ソクラテスは、ソフィストの立場を批判して、別の視点から「人」を見ようとした。ソフィストの考え方からすると、絶対的な正、善ということがなくなってしまうからである。

ソフィスト 上手く生きる(実際的知識(相対的)、ノモス)

ソクラテス 善く生きる(絶対的知識、ピシュス的)

このようなソクラテスが登場する背景は、アテネの全盛期が過ぎたことにある。

BC431年から403年のペロポネソス戦争でアテネはスパルタに負けた。国内政治も衆愚政治に陥り、陶片追放などが行われるなど、社会が混乱状態になっていた。ソフィストの論法は、社会が安定しているときには有効に作用する。意識するとしないと関わらず、一定の理想が社会に存在するからである。

しかし、社会が混乱して、一定の理想が喪失すると、たんなる人気取りで政治が動くことになるのである。この中で、「理想」を取り戻そうとしたのがソクラテスであった。

②神託

ソクラテスがそのようなことに気づいたきっかけはデュルフォイ神殿の神託であった。そこには「汝自身を知れ」と標語が書かれている。友人が神託を受けにいった。神殿では巫女が硫黄性のガスを吸って神がかり状態となって神託を伝える。ところで、その神託とは…

「ソクラテスに勝る知者はいない」というものであった。

神託を受けたソクラテスは困惑した。自分はそうではない、知らない事も多いのに、なぜそんな神託を受けるのか。しかも、「汝自身を知れ」が標語の神殿である(本来は「自分の分を知って行動せよ」と言うくらいの意味である)。

そこでソクラテスは知者と言われる人と議論した。そのときに問答法(ディアレクティケー)、産婆術と言われる方法で議論した。議論を導きながら、真理の共同探究者として論理(ロゴス)を共有しようというのである。

たとえば

ソ「徳とは何か」

知「男の徳は…、女の徳は…」

そ「それは男、女のことを言っているのであって、それらに共通する徳について

説明していない。徳それ自体はどういうものか」

知「…」

このようなことを繰り返して、知者は、なるほど専門知識については答えられる。しかし、最も大切な人の生き方や、ギリシア人が最高の価値の考える善、美、正(カロ・カガティア)については答えられない(現在でも、実際、専門家に最も根本的な問題、疑問を3つ質問すると答えられなくなることが多い)。しかも、答えられないと言うことに気がつかない。

しかし、自分は人生の根本問題について知らないということに気づいている。

それだけ自分は知者と言われる人より優れていることになる。

「無知の知」であって、知者と言われる人の「無知の不知」より優れていることになる。それだからこそ、デュルフォイ神殿の神託は正しいのである。

それに悟ったソクラテスは、アテネの市民に「無知」に気がつかせようとした。

すなわち、アテネ市民は「相対的な臆見(ドクサ)に満足して『善美なこと』を求めることを忘れている」。だから道徳的に混乱しているのである。それゆえ、「アテネという駿馬を無知の惰眠から目覚めさせるアブとなる」と言ったのである。

なお、アブは動物の血を吸う。吸うというより囓り採るため、痛がゆくなる。ひっくり返ると自力では起き上がれない。かつて、ひっくり返った事に気がつかず、その上に立った人がいたが(ちょうど土踏まずの所にアブがいた)、その人は足の裏を刺されてしまった。結果的に数日まともに歩けない状態になって仕舞った(余談)

|

Posted by hajimet at 14:12

| Comments (0)

|

| 倫理 20140708 ソフィスト |

ソフィスト(知者)

(1)ソフィストとは

自然哲学はイオニア地方から南イタリアに移った。それぞれ自然を創り出す根源を、水のような「物質(マテリアル)」や、数のような「型式(フォーム)」に求めた。

だが、その哲学の中心がアテネに移る。そのきっかけがソフィストであった。ソフィストは事物を ピュシス(自然)と ノモス(人為:norm, normal)に分けて考えた。ピシュスは普遍的なものを求められるが、法律、道徳のようなノモスは民族によっても、時代によっても異なる。従って、絶対不偏なものは存在しない。しかし、人はノモスの中に行き、ノモスに縛られるわけだから、絶対普遍でないノモスの中で、いかにして「 上手く生きるか」が課題となる。このようにソフィストはノモスの方に関心を持っていった。

なぜ、このようなことに関心を持っていったのか。しかもアテネだったのか。

アテネはペルシア戦争(BC492-479)のときに主導的な役割を果たし、隆盛を誇った。アテネでは成年男子が アゴラ(広場)で ロゴス(言葉)を交わし、それによって市民全体で ポリスのあり方を決めていく。スパルタと違い、まとめ役、意見の集約役たる王はいない。全員が対等に、対等のロゴスを有する市民として討論を繰り返す。討論をする時には、自分の意見を他の人に聴いてもらわなければならない。すなわち、説得が必要になると共に、相手に印象づけるために、それは 雄弁に行われなければならない。

当時のギリシアの人びとは、人として秀で、卓越したもの( 徳=アレテー(テクニカルタームはそのまま覚えること))を「雄弁」であるとした(犬の徳は吠えること、植物の徳は花を咲かせること(種を作ること?))。

雄弁に人を説得するためには、まず 知識が必要である(知識がなくて語ろうとしても相手に伝えるものがない。〔泣いて訴えたって…〕)。その上で伝える 内容(これが出来ないと、自分の意見をうまく出せない)と 形式(人は1分以上話が続くと話を理解出来なくなる。3分が限界。40分も結婚式でスピーチするのは論外)が必要になる。内容と形式は技術の問題でもある。

このように自分の意志を伝える技術は欧米では基礎教養となっている。自分の意志をいかに相手に伝えようとするか、欧米のドラマや映画を見ているとよく分かる。ディベートなども同じ流れ。

だが、これらは我流でなくて、技術として学ぶ必要がある。必要がある所には、それを扱う教師が登場する。弁論術を教授する人びとを「 徳の教師:ソフィスト」と呼ぶ。

(2) プロタゴラス(ca.BC 500~ca.430)

「人間は万物の尺度である」

総ての価値の基準は個人それぞれの尺度で捉えるべき( 相対主義)。そうでないと、討論は成り立たない(全員が同じ尺度で価値判断をしたら、論議するまでもなく、価値判断は同じになってしまう)。

人は物を知覚するときに事物そのものを生のまま近くするのではなく、目、鼻、耳、舌、体などの感覚器官を通じて知覚する。

事物 → 感覚 →知覚

感覚を通じて知覚しているのだから、見ている物、感じている事物はそのままの形では認識されていない(参考:ユング、元型)。他の人が同じように見ているのかも分からない。だから、永久不変な事物の本質を追究しようとしてもそれは出来ないことになる。しかし、知覚そのものは自分自身だから、それは「真」のものである。したがって、各自の知覚、判断基準でものごとは捉えるべきであると言うことになる。

このように、プロタゴラスは考え、雄弁術を教授していったが、この相対主義の考え方を敷衍すると問題も起きる。たとえば「人を殺してはいけない」などのような、 普遍的な価値の存在が認められなくなる。善悪とか真偽は各個人の判断基準の中に存在すると言うことになるからである。また、何かを説明しよう、意見を通そうとするときに、弁論「術」に頼りすぎると 詭弁論に陥る可能性がある。

このような問題にメスを入れようとした人が、ソクラテスなのである。

|

Posted by hajimet at 20:31

| Comments (0)

|

| 倫理 20140627 自然哲学(3) |

|

⑤パルメニデス(ca.BC540~?)

「あるものはある。ないものはない」…禅問答ではない。

準備:He is a student. is(Be)は「存在する」の意味。

上記の文章は、本来「彼は一人の生徒として『存在する』」という意味である。

『存在する』=「~である」である。

では、「Be(~である)」とは何なのか。

たとえば、彼は「生徒である」。「詩人である」という状況を考える。

これは、時間が経てば状況が変わる。生徒は、予備校生、学生、院生、会社員など変わっていく。このような変化するものを対象としても、真実は追究できない。

感覚によって捉えられる運動や事象は「変化する」から、追究の対象とはならない。感覚を越えた「見えない世界」に真実はある。したがって、真実の追究、真実「それ自体」は永遠不変のものでなければならない。

では、変わらない「存在」とは?

①男である 女である(対称となるものがある)

|

② 人である 犬物である(同様)

|

③ 動物である 植物である(同様)

|

④ 生物である 無である(生物で無いものは、そもそも存在しないもの)

結局「である(Be)」のみが残る。その「Be(ドイツ語でSein(ザイン)そのもの」を追究する必要がある。存在しないものはそもそも存在しないのであって、追究することはできない。ピュタゴラスは見えない世界にあるものを「数の関係」であるとしたが、「数そのもの」についてまでは扱っていない。

このような考え方、見えない所に真実を追究するとらえ方は、後のプラトンの「イデア、中世の「神」、近世以降の「理性」の追究に繋がるものである。また、学問として真理を追究するかの態度を示すものとして重要である。

⑥ヘラクレイトス(ca.BC540~ca.BC475)…「暗き人」

「万物は流転する(バンタ・レイ)」

川の流れはどんどん変わっていく。しかし流れの様子は一定していて変わらないように見える。日本でも鴨長明の方丈記が「ゆく川の流れは絶えずして、しかも元の見ずにあらず」というように川の流れが変わっていくことを扱っているものは多い。ただし、これとヘラクレイトスの言うことは違う。方丈記は仏教の影響を受けていて「無常観」を扱うのに対して、ヘラクレイトスは一定の流れを作り出すもの、「背後に存在する真理」を扱っている。

⑦エンペドクレス(ca.BC490~BC430)…社会事業。神になるといってエトナ山火口に飛び込む。

「万物は土、水、風、火の4元素の結合、分離からなり、それらを離合させるものは愛、憎である」。

アルケーを一つに求める必要はないこと。これを多元説という。一元説か多元説かもつねに対立する事項である。

⑧デモクリトス(ca.BC460~BC370)…笑う人

「万物は原子である」

ものは分けていくとそれ以上分けることが出来ないもの(atomon(atom) a:否定、tomon:分離)である原子になる。その原子が結合して事物は出来上がる。この考えは16,17世紀に再評価され、現在の理系の基礎となる。

まとめ

このように、自然哲学者がアルケーを追究した態度を「テオリア(Theoria:観想≒洞察)」という。本来の意味は、演劇の背後にある主題を洞察することである。演劇にしても、ドラマにしても、様々なエピソードから出来ている。しかし、その背後には結論に向かって様々な伏線が張り巡らされていて、それらを統合する軸がある。そこを洞察することがこの意味である。

自然哲学においては、千変万化する自然現象の背後にある不変のものを追究する態度がテオリアということになる。そのテオリアをまとめて体系化したものが「Theory(理論)」である。

ギリシア人は実際の生活とは関係ないところで、知ること「そのもの」を楽しむ傾向が強かった。知ることを愛した、すなわちそれがPhilen=Sophiaあのである。

|

Posted by hajimet at 08:43

| Comments (0)

|

| 倫理 20140624 自然哲学(2) |

②アナクシマンドロス(ca.BC 610-ca.BC 546))

「万物は無限(ト、アベイロン)である」

アナクシマンドロスはタレスの弟子。師のいうとおり万物の根源が水だとすれば、星と我々大地の間は水で満たされなければならない。しかし、実際は空間である。大地は宙に浮かんでいると考えるべき。同時に、海岸線が存在し、海岸線の向こうは水で満たされているが、こちら側は水がない。即ち、水は有限である。また、水は熱くなったり冷たくなったり、性質が変わる。このようなものを根源とすべきでない。アルケーであるものは、有限でなく、性質の変わらないものでなければならない。そこで、万物の根源を形も分からず、見えない無限(無限定)のものとした。すべての物は、ここから発生し、ここに戻る。なお、アナクシマンドロスは「カオス」からこれを想定したとされる。

このような考えはアナクシマンドロス独特のものではない。東洋でもある。風水が流行していて、どういう色の服を着れば良いとか話が出ているが、実際は、それによって良い「気」を受けるためのこと。気は太極から発生し、陰陽に別れ、五行にふれて流れ出す。すべての物は気によって作られる。

ところで、③アナクシメネスは、見えなく無限のものとして、空気をアルケーであるとした。空気が薄くなると火が起きるなど熱がでる。また、空気が濃くなると、風や雲ができ、さらに水、土、石など冷たいものが出来るとした。

④ピュタゴラス(ca.BC 582-ca.BC 497)

自然哲学の舞台は南イタリアに移る。これまでと視覚の異なる立場ができた。

ピュタゴラスは「万物は数である」とした。

A+B=Cは具体的に存在するが、A二乗+B二乗=C二乗が成り立てば直角三角形であるという二乗の世界は「真理」であっても、この世には存在しない。すなわち、三辺比が各3,4,5であっても、3+4≠5であるだけで、9+16=25の関係にならないのである。また、99,4900,4901が直角三角形になり得るのは、二乗をしてみないと分からない。すなわち、真実は見えない所にあるのである。

ピュタゴラスはピュタゴラス教団という新興宗教を信じていた。これはアジアの思想の影響を受けたオルフェウス教(アポロン、黄泉の世界の逸話)の色彩が濃厚。魂の再生を真寺、輪廻転生を信じる。輪廻転生するということは、生まれたこの世は「苦」である(自分たちが、生まれ変わったとして、再び受験勉強をするのは、きっと「苦」だろう)。輪廻転生から離脱するためには、魂を浄化して、天上界にいかなければならないと考える。

我々は深く寝ていても、浅く寝ていて夢を見ても、起きていても、死の瞬間も、それが自分であることは分かっている。即ち、「私は『私』である」。『私』は魂である。それが「肉体の牢獄」に閉じ込められている。生まれ変わるまでの「私」は感覚がないが、「牢獄」に閉じ込められて感覚が生ずる。即ち「苦」である。

どの肉体に生まれ変わるかは前世の状態によってきまる。だから、犬に生まれ変わることもある。ピュタゴラスは、殴られた犬を「かつて自分の友達だった」と言って助けたが、これもこのことを反映しているのだろう。

さて、魂を浄化するためには、魂を天上界と調和(harmonia:ハルモニア)させなければならない(cf. philen+harmoni(philharmony), philen+aderphos(Philadelphia:兄弟愛), philen+anthropos(ghilanthoropy人類愛=博愛)。

一つは体を調和させるために医学を重視し、もう一つは音楽を重視した。

音楽はオルフェウス信仰から来るが、それとともに音楽が数で表せるからである。

協和音の振動数は整数比の関係で表すことが出来る。

ここから、すべての物は数の関係に基づいて存在していると考えた。

たしかに、理系のことは一切のことを数の関係で表そうとしている。その点から、ピュタゴラスの考えはおかしいものではない。

さらにまとめるとタレスからアナクシメネスまでは、事物の根源をものに求めようとした。一方ピュタゴラスは事物の根源を原理や型に求めようとした。

我々の体が何から出来ているかということは「もの」に根源を求めることが出来るが、我々の意識が何から出来ているか、理想としているものについては、「もの」には求められない。これらは現実にものとして存在していないからである。ギリシア思想はこの二つの流れがある。それが重なるのはアリストテレスまで待たなければならない。

|

Posted by hajimet at 14:00

| Comments (0)

|

| 倫理 20140620 自然哲学① |

|

自然哲学

ギリシア本土では紀元前8世紀にポリスが成立した。

そこでは、城壁に囲まれた中に、神々を祀るアクロポリスがあった。

アクロポリスの麓には円形劇場が置かれ、

舞台と客席の間の半円形の場所であるオルケストラで

楽器の演奏やコロス(コーラス)が行われた。

また、アゴラでは対等な立場で議論を行うなど、ロゴス(ことば)を分け合っていた。

しかし、ギリシアは土地が狭いため、植民市に多くの人が移動した。

その一つ、イオニア地方(現在のトルコ〔小アジア〕)で自然哲学が発生した。、

自然哲学が発生した条件は以下の通り。

1.地中海交通の十字路

そのため商業が発達した。貨幣経済であるため、抽象的思考が発達した。

2.様々な民族の存在

これまでギリシア本土ではギリシア人以外をバルバロイ(Barbarian)としてさげすんでいた。

ギリシアの中だけでは自分たちの神話だけの世界で完結するが、

イオニアではそうはいかなかった。自分たちの観念と異なる神話を持つ民族と会う。

この中でそれまでの固定的な先入観や観念で物を見ることが出来なくなった。

3.オリエントの文化との接触

彼らの測地術や占星術は、イオニアの人びとの知的関心を大いに刺激した。

もともと人は好奇心が強い。

4.貧富の格差の拡大

富者は銭湯で横になりながら、「思索のためのスコーレ(〔→school〕余暇)を

楽しんだ(cf.マズロー、欲求の階層構造)。考える余裕があったと言うこと。

ギリシア人は現実生活に関係ないことを考える性向を持っていた。

①タレス(ca.BC624-ca.547)=自然哲学の父

そのような中で自然哲学が発生した。自分たちの基礎となるものは何か。

神がいるとして、「その神」は何から出来ていくのか。人は死ぬし、自然は変化するが、

変わりゆく自然の中で変わらない物(根源、始原=アルケー、cf. architectural)は何かを

追究しようとした。

タレスは、商人、政治家で各地を旅行していた。日食を予言して当てたり、

哲学者は先のことが分かるべきだとして天気予報を行ったり、

オリーブオイルの搾り器を作って大もうけをしたり、逸話はたくさんある。

思索好きで、星を観察していて溝に落ちて、「足下も分からないのに、上のことが分かるの?」と

言われた逸話も残っている。

彼は、「万物は水である」とした。

もともとオリエントの地域は大地は水か出来ているという発想があった。地震があるからである。そこからヒントを得たのだろう。

・生きている物は水分を有す。

・食べ物は水分を有す。

・火も水分を有す(冷たいものを火の上にかざすと水滴がつくし、火が消えるとシモが降りる)。

・死んだ種は乾いている。

このように色々変化するが、水だけは変化しない。故に万物は水だとした。

火、空気は水の蒸発物であり、土は水のオリ物である。

タレスは自己の見解を絶対視しなかった。議論しようとしつつ、アルケーを見付けようとした。

ロゴスを分け合う対等な人同士、議論をしようとした。批判を許したのだ。

タレスの見解に、弟子のアナクシマンドロスは疑問を持った。

すべてが水なら、我々の世界は水没してしまうし(現実には空間が広がり、星が一面に輝く)、

海岸線がある。ということは、水は有限だと言うことになる。そこで師匠と違う結論に至った

(以下、次回)

|

Posted by hajimet at 10:09

| Comments (0)

|

| 倫理 20140617 ギリシア思想。神話と哲学 |

ギリシア思想

神話の世界から、思想が登場した。ギリシア、インド、中国など

ほぼ同じ時期に登場。ギリシア思想は今でもヨーロッパの人に影響を与えている。

①ギリシアとは

気候:地中海性気候、

地質:石灰岩(大理石)→農耕に不利。

だが、半島であるため、様々な人が集まってくる。

もともと古くからエーゲ文明が広がっているところだが、

3波にわたりギリシア人が南下した。

最初はBC 2000年頃。クレタ文明:クノッソスの宮殿の話など。

次はBC 16世紀頃ミケーネ文明ができた。

さらにBC 12世紀頃ドーリア人が南下して、鉄器を使用した

鉄器は青銅器に比べて固いため、これを持つと言うことは、

周りの民族を支配することが出来ることに繋がる。

古代ヤマト政権も鉄を手に入れる事に苦労した。

その後、なぜか紀元前8世紀に完璧なギリシア世界が出来上がる。

考古学的に「暗黒の時代」といわれるほど、その間は何が起きたか分からない。

即ち、ポリス(都市国家)が出来る。

ポリスは、城壁(城壁の中が国)を有し、アクロポリスに神殿を建て、

ポリスごとの神を祀る。オリンポスの神である。オリンポスの神は

最高神ゼウスの下にあつまり、競技をする=オリンピアの競技。

今もオリンピック聖火の採火はアテネのパルテノン宮殿の前で行われる。

中央にはアゴラを有す。その周囲に人が住むが、特にアテネでは

「対等な成年男子が」アゴラで言葉を使って議論し、ポリスの運命を決めた。

ポリスの運命は民衆の力(demos+kratia)によって決められる(democracy)。

だからポリスの運命を決めること=政治(politic)である。

この中から神話が成立する(ヘシオドス、ホメロス)。

また、神と人(不死と可死)の関係も関心が持たれ、ギリシア悲劇が登場した。

アクロポリスの下の劇場で、仮面(ペルソナ:ラテン語)をかぶり上演した。

しかし、ギリシアは耕地が狭い。

余剰人員は地中海沿岸に移住して植民市を築き(BC 8-6C)、そこで哲学が始まった。

つまり、他の民族と接触したことで、それまで当たり前のこととして

存在していた神話の世界に疑問を持ったのだ。

彼らはギリシア人の神話を持っていなかったからだ。

②神話と哲学

神話(mythos)と哲学は、根源や秩序を追求する点は共通している。

だが、神話は具体的なイメージを、象徴として表し(ex.クロノス)、

比喩によって出来事を説明していく。それは、民族内では共有される。

一方、哲学は「言葉(logos(とりあえず、理性))」を用いる。

そして、個人の言葉の力で伝えようとする。

言葉で伝えるから、明晰でなければならず、曖昧であってはならない。

mythosは「ごちゃごちゃ話す」という意味である。

logosは「集めたもの」「はっきり話す」という意味。

「ことば」で相手に伝えるから、「論理」が必要となり、

論理によって考えようとするには、「合理的思考」が必要となる。

そして、人は、そのようなLogosという「理性」を持つ。

このロゴスの考え方は、現在の欧米でも大きく影響を受けている。

cf.dialogue, catalog, ecology, psychology

アゴラで対話できるのも、

同じポリスの人間は、同じロゴスを共有する対等な存在だからであって、

だからこそ、徹底的に言葉で議論することになる。

これらのことから、哲学は議論を認めることになるため、「反証を許す」が、

神話は反証を許さないことになる。

「カオス」は「カオス」でしかない。そのまま認めるしかない。

「カオスは何か」と考え始めると、哲学になる。

③哲学という言葉

哲学はPhilein(愛する)とsophia(知、智)から来る。

知を愛するということ。いいかえれば、「知」そのものを「愛す」。

ギリシアの人は実用生活に関係することから離れて、考えることを好んだ。

cf.Sophia University。

「哲学」は西周が作ったもの。「希哲学」「希賢学」から来る。

「かしこきを、こいねがう」ということである。

|

Posted by hajimet at 16:57

| Comments (0)

|

| 倫理 20140613 思想の源流(4) 神話の共通性、最高神 |

|

5.神話の共通性

各民族はそれぞれ神話を持つ=共通点が多い。その理由は、

①伝播

卵生神話=東北アジア、竜宮伝説=太平洋地域に共通。

ノアの箱舟伝説、エデンの園→メソポタミア神話より

②人の心 人の心にそうさせる仕組みがあるのでは?

②についてユング

精神病者の心理を分析しているうちに、彼らが神話に似た話をすることに注目。

その話を知らないはずなのに、それに近い話をする。そこから、

人は生まれながらの心理的な力と無意識を共有する(集合的無意識)

外界の事象→元型(パターン)→認識。

「原像」がイメージとして、夢や神話の形で出現する。

ユングは意識の構造を次のように理解した。

意識…自我→内向、外向

↑

個人的無意識

↑

集合的無意識

ユングがそのように考えたわけではないが、

脳科学的にもパターンで認識することは分かってきている。

マルの中に二つの点があると、顔と認識する。

顔を認識する細胞がある(サルも)。

だから、このようなパターンのものを心霊写真と見間違えることもある。

錯覚も同様。平面が突然立体に見える場合がある。

.jpg)

言語も頭の中に全ての言語が理解出来るようなものを言語中枢に持っていて、

それが各言語に合うように、いらないところは削がれたりしていく。

生まれたばかりの子供は全ての「音声」を区別できるが(r.l)、6ヶ月後には

母語の「音素」になってしまう。

いずれにしても、共通しているものを持っているから、同じような話が出来上がる。

6.最高神

呪術

↓

自然神 氏族の神、土地の神(氏神)

↓

人格神へ(多神教)

↓

最高神 ゼウス(地上)、ハデス(地下)、ポセイドン(海)(ヘシオドス「神統記」)

アマテラス(古事記)

なぜ最高神が必要か。

①神々をまとめるものが必要

②神話が歴史的事実を反映している場合があるから。

トロイア征服 =トロイの木馬

ホメロス 「イリアス」(アキレス)

「オデュッセイア」 トロイ攻撃以降

cf.シュリーマン (人生の夢、13カ国語)

アテネとトロイのように、征服民族の神話に被征服民属の神話は吸収される。

日本神話も同様

アマテラス神話+(出雲神話、日向神話)

=勝利は最高神の功績。

最高神の意思により民族を征服出来る=最高神が事物一切の上にある。

7.祭政一致

事業、戦闘の勝利=神々の意思による

政治(王):神霊と交換/祭儀主宰者(シャマン)→現実政治に適応

|

Posted by hajimet at 21:17

| Comments (0)

|

| 倫理 20140610 思想の源流(3) 日本神話、神話とは |

日本神話の続き。再び、混沌のあとの流れを話す。

とくに、イザナギが黄泉の国に行き、イザナミに会った後の顛末と、

穢れた所から戻ってきたために禊ぎをした話を、清明心に結びつけて話した。

その後北欧神話。トネリコの木を取り巻く世界は九つに分類される。

最高位はヴァナヘイム。ヘイムはハイム。人間世界は中間でミットガルト。

ミットはミドル、ガルトはガーデン。

原初は裂け目ギンヌンガガプしかなかった。

その南に炎の巨人、ムスペルスヘイムと、北に氷の巨人、ニヴルヘイムができて、

熱気と霜がぶつかって滴が垂れた所に、巨人ユミルが誕生した。

続けて、牝牛アウズフムラが誕生し、

その乳を飲んで成長したユミルが神々を産み出した。

インドからヨーロッパにかけて、神話に牝牛が出てくるものは多い。

ギリシア神話では原初は混沌(カオス)であった。そこからビッグバン的に一気に

大地の神、ガイア、それより深奥の神タルタロス、愛の神エロスなどが生まれる。

神は擬人化されていて、人や半人半魚として描かれる。ゼウスの父、クロノスは

時間を擬人化したもの。

このように神話を眺めてみると、何となく共通点があるように思われる。

黄泉の国の話は、日本神話だけでなくギリシア神話にもある。

ヒルコの話は、ノアの箱舟伝説の仲間とされるなどである。

そもそも神話とは何なのか。

4.神話とは

人間は、事物の原因とか起源を求めようとするものである(ホモサピエンス)。

そこで、あらゆるものの根源を想像力でもって擬人化された神に求め、

「ことば(myth)」で説明しようとしたものが神話である。

一時的娯楽である「昔話」や、歴史的事実を元にして作られた「伝説」とは異なり、

あくまでも、「起源」を説明しようとしたもの。

すなわち、「理屈」でもって、説明をしようとしているものある。

起源に関心があるから、いずれにせよ起源神話の性格を持つが、

その起源は3つのものに分けられるとされる。

1).宇宙の起源―創造神、最高神、そして神々の物語。

2).人類の起源 宇宙の起源について触れていなくとも、

人類の起源に触れないものは無い。

巨人のふくらはぎ(シャカは右脇っ腹から)、卵、植物(竹取、桃太郎)、

地中、天(天孫降臨、アマテラス=日本人全体が天孫降臨の神の子孫となる)

3).文化の起源。イザナミの黄泉の国の話(夜、灯りを点さない理由)。

しかし、本来は呪術の必要から作られたものである。

アッカドの「虫歯の神話」を読む。これは天地創造神話、虫歯の原因、治療の

3段階からなっているが、これを治療の時に唱える。すると、効果があるというもの。

呪術と神話の中間的なものだ。

これにより、虫歯が治るのは、それまでの虫歯であった自分が死に、

新たに生まれ変わると言うこと。すなわち擬死体験、再生からなる。

元服などの通過儀礼が同様の構造を取るが、実は儀式の多くにこれが見られる。

新年のお祝いは、それまでの神が死に、新しい神が生まれ、新しい秩序が

生じることを祝う儀式である。

ところで、なぜ、神話がよく似るのか。次の時間は別の面から光を当ててみたい。

|

Posted by hajimet at 20:29

| Comments (0)

|

| 倫理 20140605 思想の源流(2) 神道と日本神話 |

|

前回、アニミズムからシャマニズムまで話をした。そこで

2.日本の宗教観の原点。

稲作 渡来人

↓ ↓

縄文(アニミズム)→弥生→|古代→仏教。

|

基層文化 |

古代に入る前までを基層文化という。

アニミズム+稲作(農耕)で神道の原形が出来る。

この中で自然現象を神として崇める。

弥生時代の祭祀遺跡、古墳時代の遺跡などが神社となっているケースが多い。

例)伊勢神宮外宮(高倉山、高倉古墳)、

宗像大社(沖ノ鳥島)、

出雲大社(境内に弥生時代の祭祀遺跡)など。

「神」は「祟る神」であり、祟らないように祭り上げる。

だから、御神輿を振ったり、ひっくり返したり、酷いものは壊したり、たたきつけたりする。

神に思い知ってもらい、「祟らないように」お願いする。

そのために、

・神を依り代(磐座など)に呼び寄せ、

・まつり、

・帰す

このように祟らないように祭り上げることが、まつりごと(政治)であり、

その目的は民の幸せを祈ることになる。

このような神は周囲にいる。(だから磐座に「呼び寄せる」。下ろすのではない)

キリスト教の神のように天にいるものでも、

地獄のように地中にあるものでもない。

死んだら神となる人も(人が神になるのはかなり後のことではあるが…授業では割愛)、

周囲にいるから、家に仏壇をおいて祀るし、祀る対象もせいぜい自分の知っている範囲である。

古墳もそうで、本来は墳丘の上部に竪穴で埋葬する。

周囲の人からは「そばにいる者」として見えるし、

「死んだ者」も墳丘の上からクニを見渡すことが出来る

(だから古墳は登るものである)。

このような祭り方は、現在の生活で祟られないことを願うから、

「現世利益」を求めることとなる。

また、「たたられ」さえしなければ、幸せに暮らせるのだから、

「楽観的」なことが日本の基層文化になる。

3.日本神話

このような神のことを語ったものが日本神話。

古事記のことであるが、

これは天皇の正統性を基礎づけるために、色々な神話を再編成したもの。

神話の最初は混沌から始まり高天原と地上に別れる。

高天原と地上が離れて神が自由に行き来できなかった頃、

イザナギとイザナミが神の降りられるところを作ろうとした。

鵲の橋を降りてきて、戈を海に射してかき回し、引き上げた後の

滴がたまったところがオノコロ島。

その後イザナミから「アナニヤシエ」といって儀式をして子供を産んだら、

ヒルコだったので船に乗せて流してしまった。

。

イザナギが順番が違うといって、イザナギから「アナニヤシエ」と言って

正常な神が生まれた。これによって本州、四国、九州などの大八洲ができた。

壱岐、対馬は波のアワが固まったものである。

だが、イザナミは生まれきた火之神に焼かれて死んでしまった。

イザナミは黄泉の国に行く。イザナギは会いに行ったが、会ってくれない。

すでに死亡後か成り立った体の状態になっていた。

それをイザナギが見てしまい、イザナミがイザナギを追いかける事態となる。

最終的に黄泉の国と、現在の国の間に杭が打たれ、今の世界と黄泉の国が別れる。

会いに行ったイザナギは黄泉から帰り(甦り)、

イザナギは体が穢れたとして、禊ぎをした。

日本人は清明心が基層文化にあり、穢れを禊ぎですすぐ習慣がある。

(神社の手水鉢)。

イザナギもそうしたが、そのとき色々な神が生まれた。

そして、イザナギが左目を洗うとアマテラスが、右目を洗うとツクヨミが、

鼻を洗うとスサノオが生まれた。

天岩戸の話(日本史最初の引きこもりの話???)。

スサノオが出雲に降りる。これは新羅に降りてから出雲に来たという説もあって、

渡来の神とされることもある。

渡来人が作った神社である京都祇園の八坂神社も祭神はスサノオ。

アマテラスの孫のニニギノミコトも高千穂のクジフルの峰に降りてくる。

これが神武天皇の先祖と言うことになっている。

ちなみに、スサノオの話は出雲神話から古事記に入ったものであった。

また、アマテラスも対馬、ツクヨミも壱岐の神が取り込まれたもの

(どっちも記紀でほのめかしている)である。

それでは、神話に共通したものは何か。

それは次回(日本神話の話の中で、かなり伏線を張ってあります)。

|・イザナミ→黄泉

混沌→高天原→| ↑

| | ×

| |イザナギ―――みそぎ(清明心)――

| | |・左目:アマテラス→ニニギ(高千穂)→神武天皇

| ↓ |・右目:ツクヨミ

大地 ―――オノコロ島――― |・鼻:スサノオ(出雲 or 新羅)

大八州

|

Posted by hajimet at 20:16

| Comments (0)

|

| 倫理 20140603 思想導入。人類思想の起源 |

人類の思想の起源

地球のこれまでを365日にすると、人類の誕生は12月31日22時頃。

農耕生活開始は23時59分45秒になる。

この一瞬の中で思想が出来上がった

(アメーバーの分裂周期やミジンコの一生と変わらないと言ったら、シミジミとそれよりも短いんだ…生徒は語る)

文明の発生はエジプト、メソポタミア。それぞれナイル川、

チグリス川、ユーフラテス川が流れていて、農耕が発達した。

(メソポタミアは潅漑のしすぎで塩害がおき、砂漠化した)。

ノアの箱舟、エデンの園伝説はメソポタミア起源。

こういうところで技術が発達した。

(エジプトはパピルス、石などに記録が残るのに対して、