« 2014�N5�� | Main | 2014�N7�� »

| 2014�N6��29�� |

| ��s��̂悤�Ɂ@20140629�@�u�薼�̂Ȗ������y��v��� |

|

50���N�L�O(6)�u�Ⴋ�gKING�@OF�@VIOLIN�h���F���Q�[���t�v�̒��ŁA�u�X�[�p�[�L�b�Y�E�I�[�P�X�g���v�̃��@�C�I�����p�[�g�̐l����������Ă����B����ɑ��ĔV�����B �����Ƃ��̂��Ƃ��v���������B���R�Ɨ͂������ĕ����Ă���͂��B �o�C�I�����������B�w�̊߂�S���g���ė͂��Ēe���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �|����s�@�A������s��B�\�t�g�ɗ��������Ȃ�������Ȃ��B �|�͘r�̉����B�o�C�I�����͍��̉����B�r�̑����̋|�A���̑����̊y��B ���ꂪ������Ώ�肭�Ȃ�B �o�C�I�������g�����{�[���ɒu�������āA�|�𑧂ɒu��������Ƃقړ����B ��s��̗Ⴆ�A�ƂĂ�������₷�������B |

|

Posted by hajimet at 21:31

| Comments (0)

|

| 2014�N6��28�� |

| ����J���Z�n���O���@20140627�@���́����Ɛ\���܂��B |

|

1�D���� |

|

Posted by hajimet at 10:24

| Comments (0)

|

| ���{�j�@20140627�@�l�������A���\���� |

|

�l������ |

|

Posted by hajimet at 09:20

| Comments (0)

|

| �ϗ��@20140627�@���R�N�w(3) |

|

�D�p�����j�f�X�ica.BC540�`?) |

|

Posted by hajimet at 08:43

| Comments (0)

|

| 2014�N6��26�� |

| �u�Ђ�����Ԃ��v�Ɓu�������肾���v�c����������� |

|

�����̂Ƃ���A�����̖{��ǂ�ł��Ďv�������ƁB ���݂����A���c�l�A�n���ՂȂǂȂǓ�����O�̂��Ƃ��A���͓����R���B ��{�I�ɂ͊����������̏@���ŁA���������ł��������ȊO�͐M���Ȃ��B �������A���{�ł������K�������ł͂Ȃ��B �Ė��V�c���݂̈�Ղ͓����̉e���������Ƃ����w�E�����邵�A �_��v�z�Ȃǂ��������炫�Ă���B �ܓl�ē��Ȃǂ̓������c�͓��{�ɂ͓����Ă��Ȃ�����A �u�����v���̂��̂Ƃ����悤����B�����v�z�A������ ���{�ɓ������Ƒ����Ă�������������Ȃ��B ���Ƃ��Ƃ����m�I�A�j�~�Y��������A ���{�̐_���Ɛe�a�����̂��镔��������悤�����A�����ł��Ȃ��Ƃ��������B �܂��A�����l�̉e���̋�������͛_�c�M�܂߁A�y�n�_�Ȃǒ��ڂ̉e����������B ����Ȃ��ƂׂĂ�����ɁA�ӂƎv�������B �u�Љ�Ȃ̎��Ƃ��āA���ӎ��̈ӎ����v�Ȃ낤�ȂƁB ����������Ζ��ӎ��ł��������̂��ӎ��̐��E�Ɂu��������o���v���ƁB �p��͎��������ɂȂ��T�O��蒅�����A����𗘗p���Ă����B ����͑S�Ă̋��Ȃ̊�b�B�ÓT�A�������܂߂āB ���w��(���́A�ɂ߂Ď��H�I�ȖڂȂ̂����j���k�Ɏ��H�̃C���[�W���킫�ɂ����B ����ɑ��āA���Ђ́A ���R�Ǝ����̎���ɍL�����Ă������E���A���ꂼ��̉Ȗڂ̎��_�ňӎ������Ă����B �����p�̊�b�̏�ɁA�{�l�̐��E���L���Ă�����ƂȂ̂��Ǝv���B �ڍ����ڍ��s�����痈�Ă���n���ŁA���͌܍s�����痈�Ă���i����������j�B �ڔ��������ƋC�����A �P�ɎR����̉w���Ƃ��Ă����ӎ����Ă��Ȃ��������Ƃ��A ����ȏ�̂��̂��ƁA�}���ɍL�����Ă������낤�B �����āA�ڐԁA�ډ��A�ڐ́H�ƂȂ�i�]�ˎ���͖ڐԂ܂ł��������j�B ���������ȖڂȂ̂��ȂƁA����������Ă��ċC����������B ���i�̎��ƂŁA����������Ƃ����Ă���̂����A �����̒��ł͖����Ɉӎ������Ă��Ȃ������B �����̖{��ǂ݂Ȃ���A���̓_����������������B �����Ď��Ƃƃp�������ɍl���Ă��܂����B �؍��W�Ŋ؍��̊W�҂Ƙb�����Ă���Ɓu���j���v���b��ɂȂ�B �����A��y������ �u�K���������j�������K�v�͖����B�ǂ�����Ă����j�ɂ��ǂ蒅���B ��������F�X�Ȗ�����Ηǂ��v�ƌ����Ă����B ���̂��Ƃ͂˂Ɉӎ����Ă���B �����A���ӎ����ӎ�������ƌ������Ƃ��炷��ƁA �������ƌ������A��̓I�C���[�W�Łu���v�������o���̂����d�v�ŁA ���ꂪ�A���ʂƂ��āu������v�Ƃ������Ȃ̂��낤�ȂƊ������B �����悤�Ȏ����A����܂Łu�Ђ�����Ԃ��v�Ƃ������t�ňӎ����Ă����B �������Ǝv���Ă������Ƃɂ��āA�ӎ����Ȃ��������_��^���� �i�Ђ�����Ԃ��āj�A�����]�����Ă����ƌ������Ƃł���B ���̂��ƂƁA�u�������肾���v�́A���_�I�ɂ͓������ƂɂȂ�B �����A�{�l�̒��Ɂu�������������ӎ������̒m�I�E�o���I�~�ρv���Ȃ��ƁA �u�Ђ�����Ԃ��v�͐������Ȃ����ƂɂȂ�ł��낤�B �����u���������Ă������v�������āA��������܂������o���邱�Ƃ� ���ʂƂ��āu�Ђ�����Ԃ��v�ƌ������ƂȂ̂��낤�ƍl���Ă���B |

|

Posted by hajimet at 20:57

| Comments (0)

|

| 2014�N6��24�� |

| �ϗ��@20140624�@���R�N�w(2) |

|

�A�A�i�N�V�}���h���X�ica.BC 610-ca.BC 546)�j �@�u�����͖����i�g�A�A�x�C�����j�ł����v �A�i�N�V�}���h���X�̓^���X�̒�q�B�t�̂����Ƃ��薜���̍����������Ƃ���A���Ɖ�X��n�̊Ԃ͐��Ŗ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���ۂ͋�Ԃł���B��n�͒��ɕ�����ł���ƍl����ׂ��B�����ɁA�C�ݐ������݂��A�C�ݐ��̌������͐��Ŗ�������Ă��邪�A�����瑤�͐����Ȃ��B�����A���͗L���ł���B�܂��A���͔M���Ȃ�����₽���Ȃ�����A�������ς��B���̂悤�Ȃ��̂������Ƃ��ׂ��łȂ��B�A���P�[�ł�����̂́A�L���łȂ��A�����̕ς��Ȃ������łȂ���Ȃ�Ȃ��B�����ŁA�����̍������`�������炸�A�����Ȃ�����(������j�̂��̂Ƃ����B���ׂĂ̕��́A�������甭�����A�����ɖ߂�B�Ȃ��A�A�i�N�V�}���h���X���u�J�I�X�v���炱���z�肵���Ƃ����B ���̂悤�ȍl���̓A�i�N�V�}���h���X�Ɠ��̂��̂ł͂Ȃ��B���m�ł�����B���������s���Ă��āA�ǂ������F�̕��𒅂�Ηǂ��Ƃ��b���o�Ă��邪�A���ۂ́A����ɂ���ėǂ��u�C�v���邽�߂̂��ƁB�C�͑��ɂ��甭�����A�A�z�ɕʂ�A�܍s�ɂӂ�ė���o���B���ׂĂ̕��͋C�ɂ���č����B �Ƃ���ŁA�B�A�i�N�V���l�X�́A�����Ȃ������̂��̂Ƃ��āA��C���A���P�[�ł����Ƃ����B��C�������Ȃ�Ɖ��N����ȂǔM���ł�B�܂��A��C���Z���Ȃ�ƁA����_���ł��A����ɐ��A�y�A�ȂǗ₽�����̂��o����Ƃ����B �C�s���^�S���X�ica.BC 582-ca.BC 497) ���R�N�w�̕���͓�C�^���A�Ɉڂ�B����܂łƎ��o�̈قȂ闧�ꂪ�ł����B �s���^�S���X�́u�����͐��ł����v�Ƃ����B A+B=C�͋�̓I�ɑ��݂��邪�AA���{B��恁C��悪���藧�ĂΒ��p�O�p�`�ł���Ƃ������̐��E�́u�^���v�ł����Ă��A���̐��ɂ͑��݂��Ȃ��B���Ȃ킿�A�O�Ӕ䂪�e�R�C�S�C�T�ł����Ă��A3+4��5�ł��邾���ŁA9+16=25�̊W�ɂȂ�Ȃ��̂ł���B�܂��A99�C4900�C4901�����p�O�p�`�ɂȂ蓾��̂́A�������Ă݂Ȃ��ƕ�����Ȃ��B���Ȃ킿�A�^���͌����Ȃ����ɂ����̂ł���B �s���^�S���X�̓s���^�S���X���c�Ƃ����V���@����M���Ă����B����̓A�W�A�̎v�z�̉e�������I���t�F�E�X���i�A�|�����A����̐��E�̈�b�j�̐F�ʂ��Z���B���̍Đ���^���A�։��]����M����B�։��]������Ƃ������Ƃ́A���܂ꂽ���̐��́u��v�ł���i�����������A���܂�ς�����Ƃ��āA�Ăю�������̂́A�����Ɓu��v���낤�j�B�։��]�����痣�E���邽�߂ɂ́A�������āA�V��E�ɂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl����B ��X�͐[���Q�Ă��Ă��A�Q�Ă��Ė������Ă��A�N���Ă��Ă��A���̏u�Ԃ��A���ꂪ�����ł��邱�Ƃ͕������Ă���B�����A�u���́w���x������v�B�w���x�͍��ł���B���ꂪ�u���̘̂S���v�ɕ����߂��Ă���B���܂�ς��܂ł́u���v�͊��o���Ȃ����A�u�S���v�ɕ����߂��Ċ��o��������B�����u��v�ł���B �ǂ̓��̂ɐ��܂�ς�邩�͑O���̏�Ԃɂ���Ă��܂�B������A���ɐ��܂�ς�邱�Ƃ�����B�s���^�S���X�́A����ꂽ�����u���Ď����̗F�B�������v�ƌ����ď��������A��������̂��Ƃf���Ă���̂��낤�B ���āA�������邽�߂ɂ́A�����V��E�ƒ��a(harmonia:�n�����j�A)�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��icf. philen+harmoni(philharmony), philen+aderphos(Philadelphia�F�Z�툤), philen+anthropos(ghilanthoropy�l�ވ�������)�B ��͑̂a�����邽�߂Ɉ�w���d�����A������͉��y���d�������B ���y�̓I���t�F�E�X�M���痈�邪�A����ƂƂ������y�����ŕ\��������ł���B ���a���̐U�����͐�����̊W�ŕ\�����Ƃ��o����B ��������A���ׂĂ̕��͐��̊W�Ɋ�Â��đ��݂��Ă���ƍl�����B �������ɁA���n�̂��Ƃ͈�̂��Ƃ𐔂̊W�ŕ\�����Ƃ��Ă���B���̓_����A�s���^�S���X�̍l���͂����������̂ł͂Ȃ��B ����ɂ܂Ƃ߂�ƃ^���X����A�i�N�V���l�X�܂ł́A���������������̂ɋ��߂悤�Ƃ����B����s���^�S���X�͎����̍�����������^�ɋ��߂悤�Ƃ����B ��X�̑̂�������o���Ă��邩�Ƃ������Ƃ́u���́v�ɍ��������߂邱�Ƃ��o���邪�A��X�̈ӎ���������o���Ă��邩�A���z�Ƃ��Ă�����̂ɂ��ẮA�u���́v�ɂ͋��߂��Ȃ��B�����͌����ɂ��̂Ƃ��đ��݂��Ă��Ȃ�����ł���B�M���V�A�v�z�͂��̓�̗��ꂪ����B���ꂪ�d�Ȃ�̂̓A���X�g�e���X�܂ő҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

|

Posted by hajimet at 14:00

| Comments (0)

|

| 2014�N6��23�� |

| ���{�j���Ɓ@20140623�@�p�˒u���A���������̉����A�������v |

|

�p�˒u�� �@�ŐЕ�� ���łɌ܉ӏ��̐����ł��������łĂ������A �˂͖������{�̋@�ւɑg�ݍ��ޕK�v���������B 1869�N1���A��v�ۗ��ʁA�،ˍF�̌��c�ɂ���āA�F���A���B�A�y���A��O�̔ˎ傪�ŐЕ����\���o��B �@�Ł��y�n�iex.�Ő}�j�A�Ё��l���iex.�l���j ������ǂނƁA�ŐЂ��҂��邱�Ƌ��ɁA�V�c���e�˂ɑ��ĕ�҂𖽂���悤�� ���c���Ă����B ����ɍ��킹�āA���̔łł��ŐЕ�҂��s���n�߂��B1869�N6���ɂ͖�200�̔˂��ŐЂ��҂����B�����Ő��{�� 1869�N6���A�ŐЕ�҂ْ̏����o�����B ����ɂ��A�ˎ���m�ˎ��ɂȂ����B �`���I�ɐ��{�ɔC�����ꂽ�s�����̈����ł������B �������A����͍s���݂̂ŁA���Ō��ƌR�����͔˂ɑ������B �����A����͐V���{�ɂ��˂ɂ���肪�c�����B �V���{�ɂƂ��ẮA�N�v�������Ă��Ȃ����߁A������Ɋׂ����B���̉e���ňꝄ�����������B���ɂƂ��ẮA���Ŗ@�@�������̂܂܂������̂ŁA�˖��ɕs�������܂����B �A�p�˒u�� �V���{�͌��͂��������A�Ŏ������艻�����邽�߂ɁA�˂̔p�~�����ӂ����B���̑O��Ƃ��āA1871�N�F���A���B�A�y���̔˕��P���l����e���Ƃ��āA���{�ɑ��������B���̏�ŁA1871�N7���p�˒u�����s��ꂽ�B ����ɂ��m�ˎ���9���܂łɓ����Ɉڂ�A�ς���Č��m�����������h������邱�ƂɂȂ����B�m�ˎ��͑喼������n���ƊW�������B���ꂪ�n���ɋ�������̂ł́A�s�s����������Ƃ������Ƃ��������B����ŁA�����I���ꂪ���������B ����ɂ��A1�g�i�J��g�j3�{302�����o�����B���˂����̂܂܌��Ƃ������炾���A�ׂ������邱�ƂƔ�ђn���������߁A����������g��ł��܂����B�����œ��N�A�P�g3�{72���ɐ��������B���̌�����������������A���x�͋t��1���ӂ�̑傫�����傫���Ȃ肷�������߁A���x�͕������s���A1888�N�ɂ́A�P��3�{43���ɐ������ꂽ�i���݂̌`�j�B �����͋����R���͌������ݒn�Ɠ����A�R�͕ʂ̖��O�ɂ����B�������A���R���ł��ΐ쌧�͗��ꂪ�B���ł��������߁u���v�Ƃ͂Ȃ炸�A�������͉��H��˓����ōł������������������߂ɁA��Îᏼ���������ݒn�Ƃ͂����A�����Ȓ��������������������ݒn�Ƃ��āA�������������Ƃ����B���̂Ƃ��̂��ƂŁA��Â̒����ɑ��銴�o �͌��������̂����܂ł������Ă���B �V�̐� �p�˒u���ɂ���āA���{�S�̂��V���{�̐��͉��ɓ������B����ɔ����āA1869�N6���A���̏��Ɋ�Â������������������邱�ƂƂȂ����B���̏����˂̑��݂�O��Ƃ��Ă��邱�ƂƁA�����ĂȂɂ����A�����J�̐��x�����{�ɂ��ēK�p���悤�Ƃ������Ƃ��������B ���̑��������́A �Ր���v���V�c�e���̂��߂ɁA���߂����ɂ������ꂽ�B���Ȃ킿�A �E�_�_�������̏�ɒu�������ƁB�_�����{����邽�߁B �@�@�������A������_�������邱�Ƃł͋ߑ㍑�ƌ��݂ɍ���Ȃ����Ƃ�������A �@�@1871�N�ɐ_�_�ȂɊi�����A����Ɋi�����������B����ŁA�j�Փ������߁A �@�@����ɂ��A�_���̃C���[�W����낤�Ƃ����B �E�������̉��Ɋe�Ȃ�u�������ƁB �@�i�Z�Ȑ��j �������� �@���@�F�V�c�e�����F�����S �@�@������b �@�@���A�E��b �@�@�Q�c �@���@�F���@�����I�i�唴��ƕ��őI���j�y�쒆�S �@�@�@�@�@�@�@�@�c�_�͖w�Ǎs���Ȃ��B �@�E�@�F�s������ ���̌��ʁA�������m�����S�ƂȂ�i���v������ϓ_����́A��肪�����ł��邱�ƂɂȂ�A���z�����߂₷�����ƂɂȂ�j�B���ɎF���y�쒆�S�ƂȂ����ŁA�����ŏ�����Ă����i�������̈ȗ��́j���c���_�͌y�������t���ɂȂ����B ���̉��҂̂̂��A1871�N��q�����g�ߒc�����[���b�p�ɍs���B���琭�{������������������ē������v���s�����B �Ƃ���ŁA���̊�q�g�ߒc�̐��ʂ��A���̌�̓��{�̗�������肷�邱�ƂɂȂ����B���̈���@���x�����Ď��ɕύX�������Ƃł���B����ɂ��A���Ď��̖@���A���x��������邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ�A���Ď��̖@�����߂��o����悤�ɂȂ����B���ꂪ���ĂƑΓ��ƔF�߂���悤�ɂȂ������R�̈�ł���B�����A���N�͗��ߌn�̖@�̌n����E�炷�邱�Ƃ��o���Ȃ������B �����A���ߌn�̖@�̌n���Ƃ������Ƃ����{�Ƃ��Ă͑傫�Ȋv���ł������B���ߌn�̖@���́A�������̎���ȍ~���ꂳ��A���q�ȗ����Ɩ@�ɂȂ��Ă�������ł���B�����f�₵�ĐV�������̂���낤�Ƃ����ƌ�����i�f�₳�����o���������Ă��邩��A�V���ɐ����n�̂��̂�����₷�������ƌ����邩���m��Ȃ��j�B �@�w�� 1871�N�A�����Ȑݒu�B 1872�N�A�w�����z�i�t�����X�̐��x�F�蒅���ɂ����j �@�u������ʃm�l���K�X�W�j�s�w�m�˃i�N�A�ƃj�s�w�m�ƃi�J���V�����������X�v �@�@���w�Z���x�B�j������ �A�R�� �@��e�����߉q�� �@�˕��\�����U�F�ꕔ�������� �@�@�i���䁁�A���̌��B�������u���߂�v�䁁�����̔�����}���邱�Ƃ����S�j 1869�N�A�����ȁ�1872�N�A���R�ȁE�C�R�� 1872�N11��27���A�������@�F�j�q20�Έȏ㒥���B 1873�N1��10���A�����߁i�h�C�c�̐��x�j �@11��27������1��10���܂�15���ԁB�������{�͍�����̂��߁A12��3�����瑾�z����̗p���邱�Ƃɂ��āA1��1���Ƃ��āB����ɂ���āA12���̋����������v�Z�ŕ����Ηǂ��Ȃ��������łȂ��A1873�N�̉[6���̋����܂ŕ����K�v���Ȃ��Ȃ����B �����߁@���R�F�����A�C�R�F�u��i�C�R�̓C�M���X�̐��x�F�Z�[���[���j �@�@�@�@�Ə��҂����������B�i���j�A�ˎ�A�����l�ق��j �@�@�@�@�u�����Ə��̐S���v���x�X�g�Z���[ �@�@�@�@ �@�@�@�@�@�啔���͔_�Ƃ̓�j�A�O�j�������i�J���͂�����j �@�@�@�@�@�@�u���Łv�̌�� �@�@�@�@�@�@�d���̂Ȃ��Ȃ������m�̕s�� �@�@�@�@�@�@�@↳���ňꝄ �B�x�@ �i72�N��蓮�������邪�j 1873�N�A�����Ȑݒu�i�n���s���A�B�Y���ƁA�x�@�Ȃǁj 1874�N�A�����x�����ݒu �@ |

|

Posted by hajimet at 21:22

| Comments (0)

|

| 2014�N6��22�� |

| �́A�́A�� |

|

20140620 ���b�X���ł́A�����{�i�����f�B�A�X�j��3�Ԃ𒆐S�ɁA �Ȃ̉̂�����A�e���|�̎����čs���������Ă�����Ă���B �u�����́A�����O�Ɂv�B�u�����œ]�����邩��A���������������v�B �u�����͕t�������̕���������A���̂悤�ȕ��͋C�Łv �u�a�����������Ă���ꏊ�v �u�����̓V���R�y�[�V�����I�����v ��b�I�ȏ������Ă��炤���A�����ɉ̂����̗��K�ł���B ����ȂƂ��A�ˑR�ʂ̎��ƌ��т����B �C�^���A�I�y���̃e���|�̎����čs�����ɂ�������B �������A�����ɉ̂�������K���Ă���킯�ŁA���̕��ʂ����͉́B ��y�I�ȕ������厖�ł��邪�A��y�Ȃł����Ă��A ���̉̂����͉̂��痈�Ă���̂�����A �y�����闧�ꂩ�炷��A�̂������ǂ��y��ŕ\�����邩�ƌ������ƂɂȂ�B �������A����ɂ���Ē��������Ă����^�₪���������B �u�I�y���A���ɃC�^���A�I�y���̉̎�̉̂����́A�ǂ����ĕ��ʒʂ� �łȂ�����������̂��낤�A���R�Ƀe���|�Ȃǂ����Ă����̂��낤���H�v �Ƃ������Ƃɑ��铚�����A�܂��ɂ��ꂾ�������炾�B ���ʏ�C���e���|�̏ꏊ�ŁA�����́A��������Ƃ悢�ƌ���ꂽ�ꏊ���A �C�^���A�I�y���Ȃǂł������悤�Ƀe���|�����ꏊ���������炾�B �̂����́A�h�C�c�A�t�����X�A�C�^���A���ꂼ��Ⴄ�̂��� �i���ꂪ�Ⴄ���ƂɗR������悤���j ���ꂼ��̍��̐l�тƁA���R�Ǝ��������̉̂�����g�ɂ��Ă���B �I�y�������ɍs�����Ƃ��A�Ȃ��Ή̕��������悤�Ȋ��o�B ����������ƁA���[���b�p�̍��̐l�тƂ́A �́i���w���x������j��������āi���o�I�Ɏ����āj�A��y�ɐi�ނ̂ɑ��āA ������́A�̂�����炸�A��y������邱�ƂɂȂ�B ���ꂾ���ɁA�������ĐV�N�ȁu�����v�������B |

|

Posted by hajimet at 10:21

| Comments (0)

|

| ��������j���j�N�̕ۑ��k���N����L�����j |

|

��������j���j�N��ۑ�����ɂ́B |

|

Posted by hajimet at 09:50

| Comments (0)

|

| 2014�N6��21�� |

| �y��̕Ґ��B�e���}���i20140619) |

|

���b�X�����I�����āA�����́u���ȉ�v�ł̂��ƁB |

|

Posted by hajimet at 11:21

| Comments (0)

|

| ���{�j20140620�@�V���{�̕����� |

|

�D�V���{�̉ۑ� |

|

Posted by hajimet at 10:38

| Comments (0)

|

| �ϗ��@20140620�@���R�N�w�@ |

|

���R�N�w |

|

Posted by hajimet at 10:09

| Comments (0)

|

| ���������@20140618 |

|

������ALT�̂��Ȃ����B�L�������A�A�������܂Ƃ߂�B |

|

Posted by hajimet at 09:33

| Comments (0)

|

| 2014�N6��18�� |

| ���{�j���Ɓ@20140616(2)�@�܃J���̐����Ɛ��̏� |

|

�܉ӏ��̐����Ɛ��̏� |

|

Posted by hajimet at 19:58

| Comments (0)

|

| ���{�j�@20140616��(1)��C�푈(2) |

|

�A�]�ˏ�J�� �]�˂ɐV���{�R���߂Â����A �t�����X�͖��{�ɕ����^���A�O��R�킷�邱�Ƃ����߂��B �����A����c��͐V���{�ɋ����̈ӂ�������슰�i���Ɉڂ����B ��슰�i���́A���݂��Y��A���������ٗ������ł͂Ȃ��i�Ă������������c��j�A ���̎R�S�̂����i���ł������B �����Ɉڂ����c�쑤�̊�ڂ́A�c��̏����Q��ł������B �c�쑤�͐V���{���Ɖ������������A���������Ȃ������B �Ƃ����̂��A�����������͌c��̖���D�����Ƃ��咣���Ă�������ł���B �c�삪���i���Ɉڂ�����A�]�ˏ�J�ꂪ�œ_�ƂȂ�B �c��͏��C�M�Ɍ����������B ���͌����������Ȃ��ꍇ�͍]�˂��Ă��v��ł������B ���͐��������ƌ������B�ꏊ�͎F���˓@���ƁA��N���������r��{�厛��������B ���ǁA3�̏����ō]�ˏ�͊J�邳�ꂽ(68�N5��)�B����3�Ƃ� �@1.�����J�� �@2.����A�͑D���n �@3.�c��ɑ��銰��ȏ����i�B���\���ˋސT�k�Ō�͐É��Ŏʐ^���̎傾�����l)�B ���́A���������c��ɑ��鏈���͑Ë����������悢�ƍl���Ă����B�Ƃ����̂��A �{�i�I�ɋ����R�Ƒ������ƂɂȂ�A����ƂȂ�A�p���ɂ����܂��\���� �o�Ă�������ł���B ����A����ɕs���������������b�̈ꕔ�����`�����������āA���i�����Ă������B ����ɑ��āA�V���{�R��5��15���A���`�����U�����ď��������B 7���ɍ���(���������٘e�Ɍ����A�e�����������j���U�����A ���S�ɐ��������̂�17���ł������B ��قlj��݂����������̂��낤�B�V���{�͂��̐킢�Ŏ��S�������`���̈�̂� �Еt���邱�Ƃ�F�߂Ȃ������i��ɔF�߁A���������Ɉԗ�肪����j�B �B���H��˓��� �����āA���ˁA���V�˂𒆐S�����H��˓������g�D�������B �����A�����9���ɕ��肳�ꂽ�B���ɁA��R�̌���������������Âł������B 8���ɕw���q���߃���ɗ��Ă�����A��R���n�߂��B�ŏI�I�ɂ�9��22���A�ˎ� �����e�ۂ̍~���ŏI������B�����A���̎��̐킢�������A���Ց��̎u�m�́A ��Ï邪�Ă������āA��N�����S�����Ɗ��Ⴂ���Ď��n���Ă��܂����B �Ƃ���ŁA���Ղ��l�_�̈�ŁA�鐝�A���A���ՁA�����̈�ł���B ������\���_�ł���A�����͉����ƂȂ�B �������ƂɐF������̂��܍s�����痈�Ă���B �]�˂ł����̐F�ŏꏊ��\���Ă���Ⴊ����B �ڍ��A�ڔ��A�ډ��A�ڐԁA�ڐs��������B �C���ٌܗŊs�̐킢 �Ƃ���ŁA�|�{���g��2000�l�̋����b�́A �]�ˊJ��Ƌ��ɁA�i�삩��D�ɏ��A���ٌܗŊs�Ɉڂ����B �ܗŊs���u���v�^���������ŁA�U�߂�͓̂�����A�h���ɂ͗D�ꂽ�`�����Ă���B �����ɗ��Ă�����A�c��⋌���b���ĂсA�Ɨ��������v��ł������B (���ۂɓƗ��錾�����āA�A�����J�����F���钼�O�܂ōs���Ă����j ����ɑ��āA�V���{�R���U�������āA69�N5���Ɋ��������B �������āA��C�푈�͏I��������A�����̎g�҂��o���푈�ł������B ���̂Ƃ��̎��Ґ��͓����푈�̎��Ґ��ɕC�G���鐔�ł������B |

|

Posted by hajimet at 19:29

| Comments (0)

|

| �ϗ��@20140617�@�M���V�A�v�z�B�_�b�ƓN�w |

|

�M���V�A�v�z �_�b�̐��E����A�v�z���o�ꂵ���B�M���V�A�A�C���h�A�����Ȃ� �قړ��������ɓo��B�M���V�A�v�z�͍��ł����[���b�p�̐l�ɉe����^���Ă���B �@�M���V�A�Ƃ� �@�C��F�n���C���C��A �@�n���F�ΊD��(�嗝�j���_�k�ɕs���B �����A�����ł��邽�߁A�l�X�Ȑl���W�܂��Ă���B ���Ƃ��ƌÂ�����G�[�Q�������L�����Ă���Ƃ��낾���A 3�g�ɂ킽��M���V�A�l���쉺�����B �ŏ���BC 2000�N���B�N���^�����F�N�m�b�\�X�̋{�a�̘b�ȂǁB ����BC 16���I���~�P�[�l�������ł����B �����BC 12���I���h�[���A�l���쉺���āA�S����g�p���� �S��͐���ɔ�ׂČł����߁A��������ƌ������Ƃ́A ����̖������x�z���邱�Ƃ��o���邱�ƂɌq����B �Ñツ�}�g�������S����ɓ���鎖�ɋ�J�����B ���̌�A�Ȃ����I���O8���I�Ɋ����ȃM���V�A���E���o���オ��B �l�Êw�I�Ɂu�Í��̎���v�Ƃ�����قǁA���̊Ԃ͉����N������������Ȃ��B �����A�|���X(�s�s���Ɓj���o����B �|���X�́A����i��ǂ̒������j��L���A�A�N���|���X�ɐ_�a�����āA �|���X���Ƃ̐_���J��B�I�����|�X�̐_�ł���B�I�����|�X�̐_�� �ō��_�[�E�X�̉��ɂ��܂�A���Z�����遁�I�����s�A�̋��Z�B �����I�����s�b�N���̍̉̓A�e�l�̃p���e�m���{�a�̑O�ōs����B �����ɂ��A�S����L���B���̎��͂ɐl���Z�ނ��A���ɃA�e�l�ł� �u�Γ��Ȑ��N�j�q���v�A�S���Ō��t���g���ċc�_���A�|���X�̉^�������߂��B �|���X�̉^���͖��O�̗́idemos�{kratia�j�ɂ���Č��߂���idemocracy)�B ������|���X�̉^�������߂邱�Ɓ������ipolitic�j�ł���B ���̒�����_�b����������i�w�V�I�h�X�A�z�����X�j�B �܂��A�_�Ɛl�i�s���Ɖ��j�̊W���S��������A�M���V�A�ߌ����o�ꂵ���B �A�N���|���X�̉��̌���ŁA���ʁi�y���\�i�F���e����j�����Ԃ�㉉�����B �������A�M���V�A�͍k�n�������B �]��l���͒n���C���݂ɈڏZ���ĐA���s��z���iBC 8-6C�j�A�����œN�w���n�܂����B �܂�A���̖����ƐڐG�������ƂŁA����܂œ�����O�̂��ƂƂ��� ���݂��Ă����_�b�̐��E�ɋ^����������̂��B �ނ�̓M���V�A�l�̐_�b�������Ă��Ȃ��������炾�B �A�_�b�ƓN�w �_�b�imythos)�ƓN�w�́A�����⒁����Nj�����_�͋��ʂ��Ă���B �����A�_�b�͋�̓I�ȃC���[�W���A�ے��Ƃ��ĕ\���iex.�N���m�X�j�A ��g�ɂ���ďo������������Ă����B����́A�������ł͋��L�����B ����A�N�w�́u���t(logos(�Ƃ肠�����A����))�v��p����B �����āA�l�̌��t�̗͂œ`���悤�Ƃ���B ���t�œ`���邩��A�����łȂ���Ȃ炸�A�B���ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B mythos�́u�����Ⴒ����b���v�Ƃ����Ӗ��ł���B logos�́u�W�߂����́v�u�͂�����b���v�Ƃ����Ӗ��B �u���Ƃv�ő���ɓ`���邩��A�u�_���v���K�v�ƂȂ�A �_���ɂ���čl���悤�Ƃ���ɂ́A�u�����I�v�l�v���K�v�ƂȂ�B �����āA�l�́A���̂悤��Logos�Ƃ����u�����v�����B ���̃��S�X�̍l�����́A���݂̉��Ăł��傫���e�����Ă���B cf.dialogue, catalog, ecology, psychology �A�S���őΘb�ł���̂��A �����|���X�̐l�Ԃ́A�������S�X�����L����Γ��ȑ���������ł����āA �����炱���A�O��I�Ɍ��t�ŋc�_���邱�ƂɂȂ�B �����̂��Ƃ���A�N�w�͋c�_��F�߂邱�ƂɂȂ邽�߁A�u���������v���A �_�b�͔��������Ȃ����ƂɂȂ�B �u�J�I�X�v�́u�J�I�X�v�ł����Ȃ��B���̂܂ܔF�߂邵���Ȃ��B �u�J�I�X�͉����v�ƍl���n�߂�ƁA�N�w�ɂȂ�B �B�N�w�Ƃ������t �N�w��Philein�i������j��sophia�i�m�A�q�j���痈��B �m��������Ƃ������ƁB����������A�u�m�v���̂��̂��u�����v�B �M���V�A�̐l�͎��p�����ɊW���邱�Ƃ��痣��āA�l���邱�Ƃ��D�B cf.Sophia University�B �u�N�w�v�͐�������������́B�u��N�w�v�u�w�v���痈��B �u�����������A�����˂����v�Ƃ������Ƃł���B |

|

Posted by hajimet at 16:57

| Comments (0)

|

| 2014�N6��16�� |

| �~�J�̒��x�݁@20140615 |

|

�瑩����ɂāB |

|

Posted by hajimet at 20:03

| Comments (0)

|

| 2014�N6��14�� |

| ���{�j���Ɓ@20140613�@���䏊��c�`��C�푈(1) |

|

���䏊��c�ƌ������̔h�̓��� |

|

Posted by hajimet at 09:57

| Comments (0)

|

| 2014�N6��13�� |

| ���������@�n���O���T�@20140611�@�p�b�`�� |

|

ALT�̓s���ƁA���ʎ��Ƃ̂��߁A�J���L�������̏��Ԃ����ւ��ăp�b�`���̔��� |

|

Posted by hajimet at 22:00

| Comments (0)

|

| �ϗ��@20140613�@�v�z�̌���(4)�@�_�b�̋��ʐ��A�ō��_ |

|

5.�_�b�̋��ʐ� |

|

Posted by hajimet at 21:17

| Comments (0)

|

| 2014�N6��10�� |

| �~�J����@20140605 |

|

��ꍂ�Z�ɂ� |

|

Posted by hajimet at 21:14

| Comments (0)

|

| ���{�j�@20140609�@�u�����Q��v�Ɠ|�� |

|

�B�����Q�� |

|

Posted by hajimet at 20:34

| Comments (0)

|

| �ϗ��@20140610�@�v�z�̌���(3)�@���{�_�b�A�_�b�Ƃ� |

|

���{�_�b�̑����B�ĂсA���ׂ̂��Ƃ̗����b���B �Ƃ��ɁA�C�U�i�M������̍��ɍs���A�C�U�i�~�ɉ������̓^���ƁA �q�ꂽ������߂��Ă������߂��S���������b���A�����S�Ɍ��т��Ęb�����B ���̌�k���_�b�B�g�l���R�̖���芪�����E�͋�ɕ��ނ����B �ō��ʂ̓��@�i�w�C���B�w�C���̓n�C���B�l�Ԑ��E�͒��ԂŃ~�b�g�K���g�B �~�b�g�̓~�h���A�K���g�̓K�[�f���B �����͗ڃM���k���K�K�v�����Ȃ������B ���̓�ɉ��̋��l�A���X�y���X�w�C���ƁA�k�ɕX�̋��l�A�j�����w�C�����ł��āA �M�C�Ƒ����Ԃ����ēH�����ꂽ���ɁA���l���~�����a�������B �����āA�ċ��A�E�Y�t�������a�����A ���̓�������Ő����������~�����_�X���Y�ݏo�����B �C���h���烈�[���b�p�ɂ����āA�_�b�ɖċ����o�Ă�����̂͑����B �M���V�A�_�b�ł͌����͍���(�J�I�X�j�ł������B��������r�b�O�o���I�Ɉ�C�� ��n�̐_�A�K�C�A�A������[���̐_�^���^���X�A���̐_�G���X�Ȃǂ����܂��B �_�͋[�l������Ă��āA�l�┼�l�����Ƃ��ĕ`�����B�[�E�X�̕��A�N���m�X�� ���Ԃ��[�l���������́B ���̂悤�ɐ_�b�߂Ă݂�ƁA���ƂȂ����ʓ_������悤�Ɏv����B ����̍��̘b�́A���{�_�b�����łȂ��M���V�A�_�b�ɂ�����B �q���R�̘b�́A�m�A�̔��M�`���̒��ԂƂ����Ȃǂł���B ���������_�b�Ƃ͉��Ȃ̂��B 4.�_�b�Ƃ� �l�Ԃ́A�����̌����Ƃ��N�������߂悤�Ƃ�����̂ł���i�z���T�s�G���X�j�B �����ŁA��������̂̍�����z���͂ł����ċ[�l�����ꂽ�_�ɋ��߁A �u���Ƃimyth�j�v�Ő������悤�Ƃ������̂��_�b�ł���B �ꎞ�I��y�ł���u�̘b�v��A���j�I���������ɂ��č��ꂽ�u�`���v�Ƃ͈قȂ�A �����܂ł��A�u�N���v��������悤�Ƃ������́B ���Ȃ킿�A�u�����v�ł����āA���������悤�Ƃ��Ă�����̂���B �N���ɊS�����邩��A������ɂ���N���_�b�̐��i�������A ���̋N����3�̂��̂ɕ�������Ƃ����B 1).�F���̋N���\�n���_�A�ō��_�A�����Đ_�X�̕���B 2).�l�ނ̋N���@�F���̋N���ɂ��ĐG��Ă��Ȃ��Ƃ��A �@�@�l�ނ̋N���ɐG��Ȃ����͖̂����B �@�@���l�̂ӂ���͂��i�V���J�͉E�e��������j�A���A�A���i�|��A�����Y�j�A �@�@�n���A�V(�V���~�ՁA�A�}�e���X�����{�l�S�̂��V���~�Ղ̐_�̎q���ƂȂ�j 3).�����̋N���B�C�U�i�~�̉���̍��̘b�i��A�����_���Ȃ����R�j�B �������A�{���͎�p�̕K�v������ꂽ���̂ł���B �@�A�b�J�h�́u�����̐_�b�v��ǂށB����͓V�n�n���_�b�A�����̌����A���Â� 3�i�K����Ȃ��Ă��邪�A��������Â̎��ɏ�����B����ƁA���ʂ�����Ƃ������́B ��p�Ɛ_�b�̒��ԓI�Ȃ��̂��B ����ɂ��A����������̂́A����܂ł̒����ł��������������ɁA �V���ɐ��܂�ς��ƌ������ƁB���Ȃ킿�[���̌��A�Đ�����Ȃ�B �����Ȃǂ̒ʉߋV�炪���l�̍\������邪�A���͋V���̑����ɂ��ꂪ������B �V�N�̂��j���́A����܂ł̐_�����ɁA�V�����_�����܂�A�V���������� �����邱�Ƃ��j���V���ł���B �Ƃ���ŁA�Ȃ��A�_�b���悭����̂��B���̎��Ԃ͕ʂ̖ʂ�����ĂĂ݂����B |

|

Posted by hajimet at 20:29

| Comments (0)

|

| 2014�N6��7�� |

| ���{�j�@20140606(2)�@�����̕���(1) |

|

�����̕��� �����͊J���̉e�����ĎЉ�s���Ɋׂ��Ă����B���̂��ߓ��قȏ����ꂽ�B �@�������Ꝅ �J����̌o�ϕϓ��ƕ������M�͔_�������R�Ɋׂꂽ�B ����Ŗ��ˑ̐��̓��h�ɂ���āA�Ꝅ�͐����I�F�ʂ�тт�悤�ɂȂ����B ���Ȃ킿�A�P�Ȃ�N�v�̌��Ƃł͂Ȃ��A�N�v���̂̔p�~��i������A ���̖�l�̍X�R�����߂�悤�Ȃ��̂ƂȂ����B �����͑̐������肵����A�U���̑ΏۂƂ͏o���Ȃ����Ƃł���B ���̂悤�ȁw�������Ꝅ�x���p�������B�s�[�N��1866�N�ł������B ���̔N�̕����㏸�����傫����������ŁA �_���݂̂Ȃ炸�A�]�˂ł��ł����N�����B �A���O�@���i�V���@���u�[���j ��ʂɎЉ�s���Ɋׂ����Ƃ��A�V���@���u�[�����N����B �Љ���肵�Ă���Ƃ��́A �����̕s���Ȃǂ������̏@�����z�����邱�Ƃ��ł��邪�A �Љ�̕ϓ����傫���ƁA�����̏@���ł͕s�����z�����邱�Ƃ��o���Ȃ��Ȃ�B �����ŁA������̊�]�A���z�Љ�̏C��������ĐV���@�����o�ꂷ��B ���q����̐V���������������A�����ȗ��ł�4��V���@���u�[�����N���Ă���B 1��ڂ͖����A2��ڂ͑吳�����珺�a���A3��ڂ͏I�풼��B�u�x��@���v�ȂǁB 4��ڂ�1980�N�ォ�猻�݂܂ŁB�I�E���^���������̈�B �ߎS�Ȏ������������Ă��邪�A �����������c�����̎M�̖��������Ă��܂����Ƃ������Ƃł�����B �����́A�����𐢊E�̏I���ƂƂ炦�A���z���E�̏o�����肤���������������B ���������Ƃ��ɁA���c���_�������ɂ���ċN�������@�������O�@���ł���B ���Ȃ킿�A�_�̐��ɓ`������������Ă����V���}���I�v�f�������Ă���B �i���{�ł́A�������A���^������ɂ����邵�A�_�������`�͂���B �@�܂��A�V���@���ɃV���}���I�v�f���F�߂�����̂������B�j �����̋��c���A�{���͋Ε����Ȃ̂����A����Ƃ��a�C�̂悤�ȑ̌�������B ���̌�_��̌����ւċ��c�ƂȂ��Ă���B �����͐_���n�̖��O�@���Ƌ��ɁA���Ӊ����M���o�ꂵ���B �i���ӐM�͓��{�ł͖w�Ǔo�ꂵ�Ȃ��j cf.���Ӊ����M�� ���ӂ̓V���J�̎��Ƀu�b�_�ɂȂ邱�Ƃ����Ă����F�B 56��7�疜�N��Ɍ����J�����߂ɁA��y���ґz���Ă���B ���̖��ӂ������J���ƁA ���̐��ɉ������āA���̐��@�ɂ��O������点��Ƃ������́B ���̌����J���̂������c�u�����v�Ƃ��Ė��ӂ̉������肤�M�B �ł́A���̂悤�Ȏv�z�̗���Ɋ�Â��Ēa�������@���͉����B �@���Z���i���O�@���Z�@���j�A�}�e���X�Ǝ�������̂ƂȂ�_��̌��B �@�@�@�@�@�u�a�C�����v���s���B �@�@�@�@�@�M�҂����R���狞�s�܂ōL����B �@�@�@�@�@�A�}�e���X���c�c�_�ł��邱�Ƃ���A �@�@�@�@�@�@�����J�������s�@���_�Ђ͑������Ή^���̋��_�ƂȂ�B �A�V�����i��a�@���R�݂��j���E��������u�Ă���키�v���~��ċg�nj͂��B �@�@�@�@�@���Y�ƕa�C�����^�z�C���炵 �B�������i�����@�ԑ��j �C�ێR���i�����k���S�@�ɓ��Z���q�j |

|

Posted by hajimet at 10:36

| Comments (0)

|

| ���{�j�@20140605(1)�@�|���ւ̓��� |

|

�|���ւ̓��� ���̂悤�ɃC�M���X�ƎF���A�t�����X�Ɩ��{�Ƃ����ڋߍ\�����o�����i�K�� �V���ȓ��������B�ŏo�Ă����B ���B�͑�1�����B�����Ǝl���͑����֖C�������ɔs�k�������ƂŁA �����s�\���ƌ������Ƃ�����Ă����B����A���{�͒��B�ɑ��āA �f�Ղ��ւ��鏈�u���������B ���B�˂͕ێ�h�����͂�����A���{�ɋ����̈ӂ������Ă����B ����ɔ������č����W��͖k��B�ɖS�����āA�j���ܘY�Ɗ����g�D�����B �����W��͏������m�l�V���ƌĂꂽ�l���ł���B �������m�͒��B�̎��m�ŁA�g�c���A�����ڂ��Ƃ������Ƃ�����B ���Δh�▾�������Ɋ��邱�Ƃ𑽂��r�o�������ƂŒm����B �����͖��{�̔h���ŏ�C�ɍs�������Ƃ�����B���̍��̏�C�͑����V���̗��� �����ƁA�p���l���u�䂪����v��舕����Ă��鎞�ゾ�����B��������������́A �����̓��{���������ƂɂȂ�Ɓu��@���v�������Ă����B�����������̂��A ���̂悤�Ȋ�@�����w�i�ɂ���B �����64�N12���n�ւŋ������A���B�̎������������B ���̎��A�ɓ��������ꏏ�Ɋ������Ă���B ���B�͋}�i�h�̎x�z����Ƃ���ƂȂ����B �J���͔�����ꂸ�A�c������낤�Ƃ������̂ŁA ���̂��߂ɁA�ː����v�A�g�����x�p�~�A���m���R���̓����Ȃǂ��}���A �C�M���X�ɐڋ߂����B �����A���̎��_�ł͂܂��f�Ղ��F�߂��Ă��Ȃ��B �������A�������肷��K�v������B �Ƃ���ŁA���̂Ƃ��F���̓C�M���X�Ɛڋ߂��ċߑ㉻�̓������ł����B �����A���{���x���闧��ŁA���B�Ƃ͓G���Ă����B �������A�C�M���X�ƌ���ł��邱�ƁA�J���̕K�v���������Ă��邱�ƂȂǁA ���{���́A�ނ��뒷�B�Ƃ̗����W�̕������ʓ_�����������B �����ŁA�y���̒���ŗ��҂����������Ԃ��ƂƂȂ����B�F�������ł���B 66�N1���A�F�����琼���A��v�ہB���B����،ˍF��A�������o�Ȃ��A �����y���̍�{���n�A�����T���Y��������B ���̌��ʁA���{�����B���U�����Ă��A�F���͒��B���x�����邱���A ������F���̖��`�ōw�����A���B�ɉ����Ƃ����߂��B �������A�����ɂ͎F���͖��{���ł��邩��A�����ł���B ����́u���̏��l�v�O���o�[�̊��傫�������B �@cf.1�@�O���o�[���A���X�v�l �@cf.2�@�F���̕������v�F���t�y�A�ŏ��̌N����B �Ƃ���ŁA���{�͑�ꎟ���B�����̌��ʂƂ��āA���B�̗̒n������v�������B �������A���B�͂��̗v���ɏ]��Ȃ������B �����ŁA66�N6���A����B�������w�������B �������A�F���͂��ߏ��˂̕s���]�Ŗ��{�͗Ɋׂ����B ����66�N7���A���ɑ؍݂��Ă����Ɩ̎�������݂Ƃ��āA���r�A�x��ƂȂ����B ���{�̔s���͋��������ƊW�߂ƌ������Ƃɂ������B ���B�͐V�����ēI�����Ƒ�����������̌P���A���y���ɂ��m�C�̍������������B |

|

Posted by hajimet at 10:05

| Comments (0)

|

| ����J�n���O���@20140606�@�̎���ǂ�ł݂悤 |

|

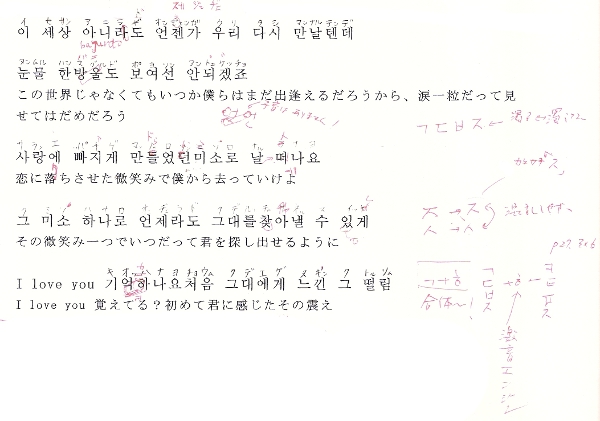

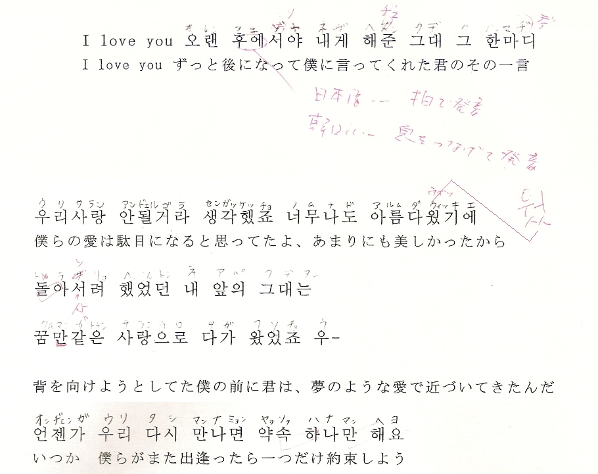

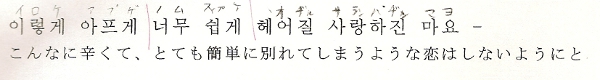

I LOVE�@YOU(POSITION)�̉̎���ǂށB |

|

Posted by hajimet at 09:23

| Comments (0)

|

| 2014�N6��5�� |

| �ϗ��@20140605�@�v�z�̌����i2)�@�_���Ɠ��{�_�b |

|

�O��A�A�j�~�Y������V���}�j�Y���܂Řb�������B������ |

|

Posted by hajimet at 20:16

| Comments (0)

|

| �n���O���@���������@201405604�@�Z�� |

|

�n���O���T |

|

Posted by hajimet at 19:41

| Comments (0)

|

| 2014�N6��3�� |

| �ϗ��@20140603�@�v�z�����B�l�ގv�z�̋N�� |

|

�l�ނ̎v�z�̋N�� �n���̂���܂ł�365���ɂ���ƁA�l�ނ̒a����12��31��22�����B �_�k�����J�n��23��59��45�b�ɂȂ�B ���̈�u�̒��Ŏv�z���o���オ���� (�A���[�o�[�̕��������~�W���R�̈ꐶ�ƕς��Ȃ��ƌ�������A�V�~�W�~�Ƃ�������Z���c���k�͌��j �����̔����̓G�W�v�g�A���\�|�^�~�A�B���ꂼ��i�C����A �`�O���X��A���[�t���e�X�삪����Ă��āA�_�k�����B�����B (���\�|�^�~�A�͊���̂������ʼn��Q�������A�����������j�B �m�A�̔��M�A�G�f���̉��`���̓��\�|�^�~�A�N���B ���������Ƃ���ŋZ�p�����B�����B �i�G�W�v�g�̓p�s���X�A�ȂǂɋL�^���c��̂ɑ��āA ���\�|�^�~�A�͓����������̂��߁A�L�^���c��ɂ����j �i�C����͒���I�Ɉ��邽�߂Ɂi�㗬��Aw�C��j�A ���̌�̏����Ȃǂő��n�p�A�Z���i10�i�@�A���\�|�^�~�A��60�i�@�j��@�A �萯�p�����B���A���ɂ̓s���~�b�h���ł����B �������A����͂����܂ł��Z�p�ł����Ċw��ł͂Ȃ� (�Z�p�Ɗw�₪���т��̂͋ߑ�ɓ����Ă���j�B �Z�p�͎��E�l�̐E�l�|�̂悤�ɒN�ł��o������̂ł͂Ȃ����A �^���͏o�����Ƃ��Ă��A�E�l�̂悤�Ȃ킯�ɂ͂����Ȃ��B �v����ɐE�l�Z�̐��E�B �w��͕��ՓI�Ȍ��������t�Ő������A����ɂł������ł�����́B �i�����זE������Ȃ�A�N�ł�������Ă�����@�ō��o���Ȃ���s���Ȃ��j�B �E�M�� ���̂悤�ȋZ�p�Ƌ��ɁA�M�����������B �@�@��p �ŏ��̒i�K�͎�p�ł������B �����̑S�Ă��Ɉˑ����� �i�H��ł͂Ȃ��B�l�̌`�������H��͂��Ȃ��̂��́c�������Ƃ͂���c�j�B �w��̂悤�Ɋώ@�ƌo����ʂ��Đ��k�Ɍ�����˂��~�߂鑔�̂ł͂Ȃ��A ���R�Ɓu��v�̂����ɂ��Ă���B �i��������ɗ��n�͑�w�@�ɍs���K�v������B�����Ř_���̏��������w�Ԃ��́j�B ���ł��A�L�c�l�c�L�⎀�҂̕����V���͎�p�̗�������ށB �@�@�@���n�M��(���n�@���j �Â��Č��n�M�̒i�K�ɂȂ�B ���ƂȂ��삪����̂ł͂Ȃ��A����Ƒ��_������Ȃ�A�j�~�Y�����������A �J��悤�ɂȂ�B�����ł� �@�E���R���q�F�͐�i�K���W�X��j�A�R�i�x�m�R�A�_�ޔ��j�A �@�@�@�@�@�@�@����(�_�j�A��(�֍��j�A�����i�ޗǂ̎��j �@�@�@�@�@�@�@�@�_�Ђ̌��Ɍ`�̗ǂ��R�����邱�Ƃ�����B �@�@�@�@�@�@�@�@����͐M�̑ΏۂŐ_�ޔ��Ƃ����B�{���R���̂��_�ł��������A �@�@�@�@�@�@�@�@�̂����J��ꏊ���~��Ă��āA�_�ЂɂȂ��Ă���P�[�X�������B �@�@�@�@�@�@�@�@���̂悤�ȏꍇ�A�R�̒��ɉ��̉@������A�֍�����������A �@�@�@�@�@�@�@�@���_�A���т����邱�Ƃ�����B �@�E���B���q�c�_�Ђ��K�ȂǂɁA���̊W�̕��̂���[����Ă��邱�Ƃ�����B �@�����ɂ���āA�������v�i�L�����Y�A�a�C�����j�����߂�B �_�ЂŁu���w�F��v�u�a�C�����v���F��l�͑����������邪�A �u����̈����v������Ă���l���݂邱�Ƃ͂��܂�Ȃ��B ����ɁA�ޏ�������ƌ𗬂��A�_���Ȃǂ�������悤�ȃV���[�}�j�Y��������B �C�^�R�Ƃ����^������B�i���c�l�G�̃��^�B�Ђ���Ƃ��āA���̃C���[�W�� �o�b�N�ɂ���̂ł͂Ȃ����H�B���ʂȑ̌��̌�A��Ƃ̌𗬂��ł���悤�ɂȂ�A �l�i���ς���Ă����c�V���[�}���̃p�^�[�����̂܂܂Ȃ̂����j�B �܂��A�啪�ω����Ă��܂������A�_��������B ����́A�_���̐_�̌��`����B |

|

Posted by hajimet at 21:01

| Comments (0)

|

| ���{�j�@20140602 |

|

�E��ꎟ���B���� ���{�͈Ќ������邽�߂ɁA���G�ƂȂ������B�̐������s�����B ����p�ĕ�����5��10���̝��̔����̋@���_���āA ���̋@��ɉ��ւ�C�����āA���֖C����̂����B ���B�ɝ��͖��Ӗ��ł���ƌ������Ƃ��v���m�点�悤�Ƃ����̂ł���B �����A���{�R���Ɛ퓬�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA�l�J�����͖��{�Ɏ��O�ɘA�����Ă���B ���ǒ��B�͈ꎞ�I�ɕێ�h�����͂�����A�����̕ς̐ӔC�҂��������āA �S�ʍ~�������B �������A���������x�������Ƃ͂��Ȃ������B ���͖��{�̖��߂ɂ��Ƃ��������ł���B���{��300���h�����S���邱�ƂɂȂ����B �������F���ł��������������B1863�N�A�F���̓��Ëv�����]�˂�ދ�����Ƃ��A �����������N�����B�C�M���X�͖��{�ƎF���ɑ��Ď�d�҂̏����Ɣ��������߂��B ����ɖ��{�͉��������̂́A�F���͉����Ȃ������B�����ŃC�M���X�͑�7�ǂ� �������p���U�������B�F�p�푈�ł���B����ɎF���R�͌����������A �C�M���X�́A�ڎw�����������㗤���ʂ����Ȃ������B���Ǐ��s�s���̂܂܁A �u�a���������A����ɂ��F���͝����s�\�Ȃ��Ƃ���邱�ƂƂȂ����B �@cf.�э]�p�����̎F���R�̕�n �E����A���Ŗ� ���̌�A�l�J���̌��g�͕͂��ɉ��ɌR�͂�h�����A ���{�ɑ��āA���������ƂƋ��ɁA����ƕ��ɊJ�`(1868�N�\��j�����߂��B ���傤�Ǐ��R�����B�����̂��߂ɑ��ɂ������߁A ����Ɩ��{�o���Ɉ��͂������邱�Ƃ��o�����B �l�J���́A��ɒ��J���ƒf�ŏ������F�����Ƃ��Ə���ς���āA ���̓����҂ł���u�^�C�N���v�łȂ��A �����I�����҂́u�~�J�h�v�̒������Ȃ���A�������肵�ĉ^�p�ł��Ȃ��� �l�����̂��B ����ɂ��āA1866�N�i�c�����N�j10���Ɍ�O��c���J���ꂽ�B ��O��c�́A�ߑ�j�ł͏��߂ēo�ꂷ�邪�A ���ꂾ������̗͂������Ȃ������Ƃ������Ă���B ����ɂ���āA���ɈȊO�̊J���A�J�s���������B �����͂����Ő����ȏ��ɂȂ����Ƃ�������B ���ɂ͑��A���s�ɋ߂��A �ɓx�̊O���l�����������F���V�c�͊J�`���������Ȃ������̂��B ���ɊJ�`�̒�����1867�N6���̂��Ƃł��������A ���̂Ƃ��͊��ɖ����V�c�ƌc��̎���ɂȂ��Ă����B ������1866�N���Ŗ̒����𔗂���B ���ďC�D�ʏ����͒���5�N�ȍ~�ŗ��̉����F�߂Ă��邪�A ���̒����ƂƂ��ɁA�悤�₭���肪�\�ɂȂ����Ƃ�������B ���̉���́A�C�M���X���g�A�p�[�N�X�����S�ɂȂ��čs��ꂽ���A �p�[�N�X�͓��{�����Ɍ���X���̋����l�������B �����ɕ��ɕs�J�`��F�߂����ɁA�����Ɠ��������ł̉����v�������̂��B ���̓��e�́A�A���ł��ꗥ5���i����܂ł�0�`35%)�Ƃ��āA �]���łłȂ��]�ʐł��̗p����(���݁A�����ԏd�ʐł��ł��]�ʐŁj�B ����ɂ���Ď��R�f�Ղ����i���ꂽ���A ���{��`�͊�{�I�Ɏ�����H�̐��E�ł���B ���{�Ɉ����Ȑ��i����ʂɗ������邱�Ƃɔ����āA�Y�ƊE�͑�Ō��������B ���݂ł��ATPP�����s���Ă��邪�A�����悤�Ȗ�肪�N���肤��B ���ݓ��ɖ��ɂȂ��Ă����̂̓u�^�ł��邪�A�u�^�Y�Ƃ����藧���Ȃ��Ȃ�\��������B ���ẮA���A�������A�g���A�o�i�i�Ȃǂ����ƂȂ������A ���̓u�����h�������邱�ƂőΉ������B ����ɏ]�ʐł̂��߁A�����ȏ��i�قǗ������傫�������B ������ʂ��ĊO���̎哱���͒���Ɉڂ��Ă����i������̖����ېV�̎n�܂�j�B �E�p���ƎF���A���{ ���̂悤�ȗ���̒��ŁA�C�M���X�͖��{��������A ���肵���s������߁A���𗚍s�ł��鋭�łȐV�����̐��������҂��n�߂��B �F�������v���v��̎F���Ɩ��{�̊m���� �i���wVS���ˊw�F��V�̉�c��64�N�ɊJ����Ȃ��Ȃ�j�A �F�p�푈�̌��ʁA�J���_�Ɉڂ�A�C�M���X�ƐڐG���n�߂��B �����ɐ��������A��v�ۗ��ʎ����v�h�̉������m���˂̎������������B �F���̓C�M���X�ɗ��w���𑗂�Ȃǂ���ق��A�ߑ�H���悤�ɂȂ����B �p�[�N�X���F����K��Ă���B ����ɑR���������t�����X�ł���B �i�|���I���O���̎���ŁA�C�M���X�ɑR���Ċg��������Ƃ��Ă����B �t�����X�͉��{�ꐻ�S���̌��݂ɂ��Ă̌_�{�ƌ��킵���B ���������g���b�V���̓��������ŁA �a�C�ɂ���ĉ�œI�Ō����Ă���t�����X�{�\�E�̂��߂ɁA �\����������t�����X�ɔ���A���̔���グ�S�����z�ɉ��ƂƂ����B ���{���炷��A�f�Ղ�Ɛ肷�邱�Ƃ��o����̂ŁA���Q�W����v�����̂ł���B �������āA �C�M���X�A�t�����X�̑Η���w�i�ɁA���Ԃ͋}���ɓ|���Ɍ������̂ł���B |

|

Posted by hajimet at 20:16

| Comments (0)

|

| 2014�N6��1�� |

| �u���u�e�n�Ɏc����̗��j�v�@20140531�@�����V���t�H�j�b�N�q���Y�i�؍���g�َ�Áj |

|

5��31���A�����V���t�H�j�b�N�q���Y�̉�c����2��30�����u���B ��́u�e�n�Ɏc����،𗬂̗��j�v�B���e�͑傫��5�҂ɕ������B ������������ �����̌�A 1.���͋߂� ���R����Δn�͌�����B���܂蓖����O�Ɍ����Ă��� �u�Δn�������邱�Ƃ������邯��ǂ��A����͑Δn�łȂ��ˁB�؍��̓����ˁv �Ƃ����l�ɉ�������Ƃ�����B �Δn�̐l�́A�Δn�ɗ���Ȃ�p�X�|�[�g�������Ċ��R�o�R�ŗ��������D���Ƃ����B ��O�͋}�a�ɂ͊��R�ɉ^��ł�������Δn�̍ł��l�C�̂������A�E��� ���N�S���ł������B���A��B�݂͌��Ɍ����鋗���B �Y�����ȂǗ��ꒅ���l�������A�]�ˎ���Ƀn���O���ŏ����ꂽ�|�������c���Ă���B ���͊֓�����؍�����͍ł������ꏊ�Ȃ̂ł���i�k�C���������j�B 2.�؍��̘`�n��� �؍��ɂ��`�n�Õ��A�O����~��������B ���}�g�����͓S�����߂Ċ؍��ƊW���������B ���̊W�Ť5���I���炢�̂��̂����S�ł���B �܂��A�`�n�̉����������B���鉤�͉��ɂȂ�Ƃ���B����}���̕��Ɏ���� ���݂̌��B�ɓ����Ă���B���̂悤�Ȑl�����̕悾�ƍl�����Ă���B �܂��A���ʂ̋���o�Ă�����A�퐶����̌��ՃZ���^�[�Ƃ��āA�ӓ�������B �����͖퐶�y�킾�炯�̓��ł���B 3.�k��B ���Ղ̋��_�ł������B�܂��͎����B 鰎u�`�l�`�ɑΔn�\���\���Y�\�ɓs�\�z�̃��[�g���łĂ��邪�A���̈ɓs���B ����R��ڈ�ɗ����ƍl������B5���I�O�ォ�甎���p�S�̂Ō��Ղ��n�܂�A ���̋��_�����V����ՂɈڂ����B�����ɂ͊؍��l���Z�̐ՂȂǂ�����B ����Ń��}�g���������őO���Ƃ��ď@����Ђ��J�邵�A �S�ϕ����Ȃǂɂ����Œ��q�̋{�A����ƑO�サ�Đ���Ȃǂ��`�������B �����̖h�ہA���쉮������邪�A�O�Y�Ƃ̉����犘�R������Ƃ�����������B 4.�� �×���l�i�L�����A����_�Ёj�A ������l�i�`���m��A�I�~�A�V�_�ЁA�h�Ȑ_�ЁA������Ձj�A �S�ω��ɂ���ނ��́i�S�ωw�A�Y�S�_�ЁA�Γ����A�S�ω��_�ЂȂǁj���c���Ă���B ����_�Ђ̓X�T�m�I���J�邪�A�n���n�̐_�Ń\�V�����ɍ~�肽�Ƃ����B �Ƃ���ŁA�S�ω��_�Ђ̊z�ɂ͋����V���Ə�����Ă���B �����\�A���������B�����V���M�ƏK���������B ����ȊO�ɂ��I������p�����R���̂悤�ɁA�V���l�ɊW�����Ղ�����B �։���ʂ�����i�Ή����ɓ����Ă����\��������B �p�̓V�c�Ƃ̊W���c�_�Ƃ��Ă͂���B �S�ω������ŏ��ɔz���ꂽ��g�̒Õt�߂ɤ�ߋ�������B 5.�֓� ���ړn���l�������ƌ������ऍĔz�u���ꂽ�l�тƂ̍����n�B ���ӌS�A����S�A�V���S�i�V���A�u�j������B ����M�Z�A�b�ォ��É��A���m�ɂ����ĐϐΒ˂����z����B �����n�̉\���������B ���̌�A�]�ˎ���ɂ͒ʐM�g������ȂǂŁA �m���Ƃ��Ċ؍��̂��Ƃ������Ă��Ă���B ��t�ɂ̓n���O���Œ���ꂽ�Δ肪�c���Ă���B �i�����̃n���O���Œ���ꂽ�����̂��̂́A���؊܂߂ĂĂ����ɂ����Ȃ��j ���c�Ĉ��̉e���̐_�㕶��������B ����̓n���O���̒m��������ƁA�Ȃ����ǂ߂Ă��܂����́B ���̌㤖����̌𗬂⤌��݂܂ő����W������B ���������W�����钆�ŁA���݂��ɂǂ��t�������Ă������B �G�X�m�Z���g���Y���ł͂��߂ŁA���ȑ��Ύ�`�ōs���ׂ��B �Ƃ���ŁA�u�����v���悤�Ƃ������A �u�����v����Ƃ������Ƃ́A�����u�����v����̂��B �܂��A�u�Ⴄ�v�Ƃ������Ƃ𗝉����邱�ƁB�×����̂����������������̂� �ǂ�łंǂ̎�������ƕς��Ȃ��A�o���̈Ⴂ���w�E���Ă���B ���Ǥ�����Ƃ��ς���Ă��Ȃ��B��b�̎���A�Ñ�܂ők���Ă� ���͊�{�I�v�z�A�_�Ɋւ���l�������܂������Ⴄ�B �l�͎Љ�̒��Ő����邩��A�Ⴄ���z��g�ɂ���A����ōs������B ���͊炪���܂�ɂ��悭���Ă��邽�߁A�������z������Ǝv�����ށB �������A�Ⴄ���Ƃ�O��ɕt�������Ă����Ȃ��Ƥ�s���Ⴂ����N����B ����ŏI���B |

|

Posted by hajimet at 19:49

| Comments (0)

|

| ����J���Z�n���O���@20140530�@�A���� |

|

���� �p�b�`���̔����̕��K �W�J �A�����̗��K�B ���̕����́u�`�������W�؍���v�͎ア�̂ŁA�u�D����˂�n���O���v����Ɏg���B �؍���͉����q�����Ă����X��������B �t�����X��ł��������ۂ����邵�A�p��ł��ӎ����Ă��Ȃ������̌��ۂ�����B Get up�̓Q���b�v�AWhat time is it now?�́u�@������������ȁv�B ���[�}���ƁA�n���O���̗�����p���Đ����B 지짐이�ichi�Ejim�Ei=chijimi�A지짐이��ㅇ�����i�j��ㅁ���ڂ��Ă����A [지지미]�ƂȂ�B ���K���������B����ㅇㅇ�ǂ����̘A�����B�ung�v�ɂ����锭���L���Ōq����B 영어��yo[ng]o 남자 친구 있어요?�i�{���̂��Ƃ��������K�v�͂Ȃ��j�Ȃǂƕ����Ă����B �����āA�`�������W�؍���̐H�ו��̖��O�̏���ǂ݁A��������B �@불고기�F�����̊؍����� �@김치�F���S��ނ�����B �@냉면�F물냉면, 비빔냉면, 회냉면 �@�Q�{���F����1�����̌{���g���A�ݕāA�i�c���A�j���j�N�A�I�A����l�Q�Ȃǂ� �@�@�@�@�@����A���̌{�̂���B�O���ɐH�ׂ�B�����猢���H�ׂ� �@�@�@�@�i���Ȋ�����Ă����j�B �@닭갈비(둘받침�̓ǂݕ��������Ŋw��)�B�u�Ƃ���Ť�J���r���Ăǂ����H�v �@�@�@�@�u��҂ɍs���ăJ���r�̃����g�Q�����B��Ɗ؍���ł͌����̂����v �@�@�@�@�i���t���J���r���āA�{����p�j�B �@미역국�F�Y��̔엧���ƕ���̏o���ǂ��Ȃ�悤�ɤ�������قǂ킩�߂������� �@�@�@�@�@�X�[�v�����ݑ�����B���̋�J��E��Œa�����͂킩�߃X�[�v�B �@삼겹살�F�O�������O�i�o���Ƃ������Ƃ����邪�A����͊��S�ȊԈႢ�B �@소주�F�r�[����葽��吞�ށB��l���͊�{�I�ɂ��Ȃ��̂ŁA2�l�ȏ��吞�ށB �@�@�@�@�Ƃ���ŁA��p�̔u��7�t�p����悤�ɍ���Ă���B������A�K�� �@�@�@�@��{�ȏ㒍���Ƃ������ƂɂȂ�B �@팥빙수�F�����X���������Ɓu�����X��v�B�Q�q�A�ʕ��i�g�}�g���ʕ��j�A �@�@�@�@�@���V���������悤�Ȃ��̂����B��������������ĐH�ׂ�B ���؍��H�͍����ĐH�ׂ邱�Ƃ������B���̂��������̂��������킹���V�[�����������Ƃ�����B�B �i�܂Ƃ߁j ����̗\���B |

|

Posted by hajimet at 08:17

| Comments (0)

|

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)