| 2014年3月4日 |

| チヂミ、トッポギ作り |

|

2014年3月4日、六本木高校ハングル中級。3名。 |

|

Posted by hajimet at 21:15

| Comments (0)

|

| 2013年12月22日 |

| 調理実習2013(2)日比谷高校(2013.12.20) |

|

こちらもチヂミとプデチゲ。本だしと書いてあるが、プデチゲはタシダにしてもらった。 |

|

Posted by hajimet at 09:18

| Comments (0)

|

| 調理実習2013(1)杉並総合高校編〔2013.12.18〕 |

|

今年の調理実習、チヂミとプデチゲを作る。 |

|

Posted by hajimet at 09:02

| Comments (0)

|

| 2013年11月30日 |

| ハングル書道 |

|

11月29日:日比谷高校 |

|

Posted by hajimet at 09:04

| Comments (0)

|

| 数字を使ったゲーム |

|

日比谷高校。11月23日。 |

|

Posted by hajimet at 08:52

| Comments (0)

|

| 2013年6月5日 |

| 濃音の練習(各校) |

|

濃音の練習。 「出来るかな(ちょっとにやついて)?、『っっっっっっかり』ていえるかな」。 |

|

Posted by hajimet at 21:46

| Comments (0)

|

| 2013年5月7日 |

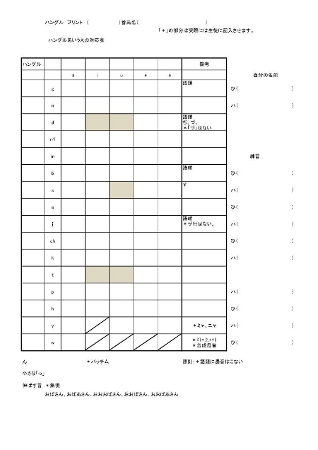

| 文字の導入(1) |

|

韓国語の授業を行うときに、避けて通れないもの。文字。最近は自分で学習している生徒も多くなってきたが、それでも大多数は授業で初めて。実際、日本語はひらがな、カタカナで100文字近く、漢字は中学を終えるまでに2000文字以上学んでいるのだから、24文字のハングルは少しの努力で覚えられるのだが、なかなか現実はそうはいかない(理由はいろいろある)。 |

|

Posted by hajimet at 22:26

| Comments (0)

|

| 2013年4月2日 |

| 2012年度韓国語授業(ハングルを読もう) |

|

ハングルを読もう。 |

|

Posted by hajimet at 13:56

| Comments (1)

|

| 2012年度の韓国語授業(新聞を読もう) |

|

新聞を読もう 10月頃 |

|

Posted by hajimet at 11:34

| Comments (0)

|

| 2012年度 韓国語授業より(ハングル書道) |

|

2012年秋 日比谷高等学校(2年)、桜修館中等教育校(4年) |

|

Posted by hajimet at 10:38

| Comments (0)

|

| 2013年3月26日 |

| 韓国語紹介(2時間完結編) |

|

韓国語紹介 |

|

Posted by hajimet at 22:16

| Comments (0)

|

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)