« 2014年11月 |

Main

| 2015年1月 »

| 日本史授業 20141218 農業、社会問題、社会主義思想 |

|

1.農業

日本の農業はアジア式農業に属していて、米作中心の零細経営が多かった。

明治に入り品種改良が進み、単位当たりの収穫量は増加していた。

だが、都市部の人口増大により、米の供給は不足し、米価も高騰した。

また、輸入品の方が安い綿花、麻、菜種の生産は落ちた一方、

輸出の主力となる桑、養蚕の生産量は増えた。

一方、大地主は耕作が離れて、小作料に依存するようになった(寄生地主制)。

多くの小作人から小作料が入ってくるが、

小作料は生産量の一定の割合を現物で納める一方、

支払う地価は金銭で一定額を支払えば良いからである。

生産量が増えることと、米価の高騰は地主にとっては財産を増やすこととなった。

米を保管するための蔵をいくつも持ち、それを管理する人を雇い、

大きな敷地で「殿様」と呼ばれるような生活となっていった。

地主はカネを運用するために、企業を興したり、公債や株式に投資したりした。

一方で小作人は非常に貧しい生活に陥った。

2.社会問題

(1)労働組合

工場制工業の勃興によって賃金労働者が増えた。

その大半は繊維産業で、女子が中心であった。

女工と呼ばれた女子労働者は小作人の子女など、家計を助けるために働かされた者であり、

工場から賃金を前借りして働きに出されたケースが多い(「おしん」参照)。

労働時間は6時から21時まで食事以外は休みなしが常態であり、苛酷な労働状況だった。

糸から出る細かい繊維片が浮遊し、つねに湯を沸かしているため湿度100%近く、

そこで働くため、肺病(結核)も多かったが、

企業はそれを救済することもしなかった(「あヽ野麦峠」参照)。

そのような中、

日清戦争前後には待遇改善や賃金引き上げ要求のストライキが頻発するようになった。

それらを背景にして1897年、高野房太郎、片山潜らを中心として

労働組合期成会が結成された。アメリカの労働問題に刺激を受けて結成されたが、

社会主義運動(無産主義運動)の影響も受けている。

また鉄工組合や日本鉄道矯正会が結成されて、熟練工を中心に

資本家と対立するようになった。

(2)公害問題

産業の発達に伴い、公害問題が発生するようになった。

1891年足尾銅山の鉱毒事件が起きた。渡良瀬川流域の深刻な鉱毒問題をおこした。

栃木県出身の衆議院議員であった田中正造らが解決に向けて活動し、

議員を辞めた後に天皇に直訴しようとしたこともあった。

この問題は解決まで15年かかったが、

結局、利根川との合流点の谷中村を遊水池にすることで解決した。

なお、遊水池の中心に墓地が残っているため、遊水池の形はハート型をしている。

(3)政府

労働問題を押さえるために、政府は治安警察法を制定するとともに、

労働問題を緩和するために工場法を制定した。

(4)社会主義政党

このような資本家と労働者との対立などを背景として、

社会主義政党が作られるようになった。

1901年、最初の社会主義政党である「社会民主党」が設立された。

安部磯雄、幸徳秋水、片山潜らが中心となったが、

創党直後に治安警察法によって解散させられた。

一方で幸徳秋水、堺利彦らは1903年に平民社を結成して、「平民新聞」を出版した。

その後1906年に「日本社会党」が結成されたが、

議会政策派(片山潜)と直接行動派(幸徳秋水)の対立が起こり、

1907年に直接行動派が権力を握ると、解散を命じられた。

その後1910年の大逆事件によって、

1920年頃まで社会主義活動は日の目を見ることはなくなった。

(5)社会主義思想

この頃の資本家と労働者の対立の背景には社会主義(無産主義)の影響も強い。

マルクスやエンゲルスによって体系化されたもので、「科学的社会主義」という。

これはマルクスが提唱した言葉で、一方の

フーリエやサンシモンの社会主義を「空想的社会主義」と呼んだ。

マルクスによれば、人間の徳は「生産」である。

生産を通じて自分と他人が交流するのであるが、

現時点では労働者は生産手段を持っていない。

生産手段は資本家が所有しているのであって、

労働者は商品と同じ扱いである。

生産したものは自分で分配することが出来ず、資本家によって分配される。

従って、利益は直接労働者に入らず、資本家に搾取される。

労働者が人間の本姓を取り返すためには、社会的革命が必要である。

ところで、

「人間の意識がその存在を規定するのではなく、人間の社会的存在がその意識を規定する」。

社会、文化のような「下部構造」が、

国家機構、政治、法律のような「上部構造」を決定づけるのである。

資本主義が発達することで経済が発展するが、

それによって資本家と労働者の対立が激化する。これは資本主義の構造的な問題である。

対立が激化すると経済の発展も阻害されることになるから、

下部構造の経済の発展によって、上部構造も変えなければならない。

そのために革命が必然的に起こると考えた。

このような思想が1980年代まで社会の対立軸の一方に強くあったため、

この考え方自体は知っておく必要がある。

|

Posted by hajimet at 11:37

| Comments (0)

|

| 日本史授業20141215 重工業の形成 |

|

1890年代から1900年代にかけて、日本では重工業が発展した。

(1)日清戦争

日本は賠償金を軍事産業に振り向け、造船奨励政策をとった。

これによって三菱長崎造船所が作られた。

だが、造船材料の鉄鋼は輸入しなければならなかった。

そこで、1897年八幡製鉄所を設立し、1901年に操業した。

工場はコストがもっとも低くなる点に立地するが、製鉄所の場合は原料が

安く入手出来る場所に立地する(原料立地、例:セメント工場(チチブセメント)。

すなわち、清国大冶の鉄を輸入しやすい港があり、地元の筑豊炭田の石炭が利用でき、

地元農村の労働力を期待できたからである。

(2)日露戦争後

政府は外債の拡大と造成によって戦後経営を進めるとともに、

政府の保護の下に民間重工業も発展した。

鉄鋼:1907年 日本製鋼所が室蘭に設立。幌内、空知、夕張炭田の石炭、

良港の室蘭港の存在により立地。これにより軍事、造船の水準が世界水準となった。

機械:池貝鉄工所(池貝氏創立、当時は芝区金杉川口町)が1905年に国産旋盤を作製。

電力事業の勃興。このころは家庭で使われる電灯程度の発電であったが、

小規模の発電所が各地に作られるようになった。

また、資本の集中により、財閥が出現した。

寡占化が進行することによって企業はカルテル(企業協力)、トラスト(企業合同)、

コンツェルン(企業連携)の形態を取り始めるが、財閥は企業連携の形態である。

三井財閥では1909年に三井合名会社という持ち株会社を設立し、三菱、安田、住友も

同様の会社を興した。

貿易は植民地の比重が高くなった。

満州には綿布を輸出する一方で大豆粕を輸入した。

朝鮮へは綿布を移出するとともに米を移入した。

朝鮮米は良質とされたため、朝鮮米の移入は日本国内の農業に大きな影響を与えた。

台湾からも米や原料糖移入などが行われた。

また、貿易全体では、綿布、生糸が輸出の主力であったが、

原料綿糸、軍需品、重工業資材などの輸入の方が多く、

貿易赤字は深刻となった。

|

Posted by hajimet at 11:32

| Comments (0)

|

| 日本史授業20141213 近代産業の発展 |

|

1.産業革命・軽工業

(1)松方財政

松方デフレ後、輸出の回復が回復した。また、

1885年 銀本位制が確立した。

本来は金本位制だが、金の準備が間に合わなかったことと、

アジア貿易が銀本位制だったからである。

これにより物価が安定し、金利が低下し、株式取引が活発となった。

金利が低下すると、預金をしていても利息が付かないから、お金を使うようになる。

同時に、株を扱った方がもうけが大きいから、株式取引が活発となる。

ところで、株とは企業の経営に必要な資金を細かい株に分割して、

倒産した場合のリスクを減らそうとしたもの。企業に利益が出れば、

持ち株分の配当を受けることが出来る。

このような流れの中で1886年から89年に第1次企業勃興(会社設立ブーム)がおきた。

紡績業(綿、絹は製糸)と鉄道がきっかけである。

紡績業は幕末にイギリスから安価な綿製品が流入したことで、一時衰退した。

だが、輸入綿糸を用い、飛び杼による手織機改良、ガラ紡の発明などで生産を回復していた。

その中で、1883年大阪紡績会社が機械紡績機を使用して開業した。

これに刺激を受けて紡績業が勃興し、同時に第一次産業革命が始まった。

鉄道は、1881年に政府の保護受けて日本鉄道が開業し、成功した。

それまでの官営鉄道だけでは建設が間に合わなかったこともある。

1889年に官営鉄道の東海道線が全通したが、

日本鉄道は1889年に上野青森間を全通させ、山陽、九州などでも鉄道が開通した。

このように鉄道が全国に引かれるようになったが、

戦争の軍事輸送などで一体的に運用する必要があるときに、

各会社間の調整などに手間取った。

そのようなことを背景に1906年第1次西園寺内閣の時に鉄道国有法が制定された。

このような第1次企業勃興は1890年の恐慌で終わる。

恐慌とは突然景気が悪化すること。景気は不況-回復-好況-後退を繰り返す。

通常人びとは景気の動きを先読みしながら業務計画を立てることが出来る。

しかし、突然景気が悪くなると、予想していなかった事態が起こることになるから

「恐怖におちいり、慌てる」ことになるのである。

なお、バブルは景気の動きから離れて、見かけ上好況のようになっている現象である。

前回の日本のバブルは不動産業を中心に起きた、

明治の初期には東京で兎のバブル、ヨーロッパではチューリップの球根でバブルが

起きたこともある。一種のハイの状態だからここから景気が落ち込むと反動も大きい。

1980年代のバブルの後遺症は未だに癒えていない。

統計上は好景気はあるのだが、「実感なき好景気」と言われている。

恐慌の原因は、まず、株式への払い込みが集中し、銀行が資金を回収出来なかったこと。

新設の会社に銀行が資金を融資するとき、銀行は安価で企業の株を買取り、

創業後高く売ることで資金の回収を考えていた。

しかし、恐慌が起きてそれがうまくいなくなった。

また前年の凶作で物価が上がったことで、企業の経営計画が狂ったこと、

そして生糸の輸出が半減したことが理由として挙げられている。

この恐慌で日本銀行が市中銀行を通じて産業界に資金を供給する態勢を整えた。

日本銀行(中央銀行)の機能の中に金融により景気を調整する金融政策があるのだが、

これまでその態勢は整っていなかったのである。

ただし、本位貨幣制度の下では現行の管理通貨制度ほど効果的にはできないが、

一般的に好況の時には、貨幣の流通量を減らし、景気が過熱しすぎないようにし

(使えるお金が減るから)、不況の時には貨幣の流通量を増やすようにする。

(2)日清戦争後

日清戦争により日本は巨額の賠償金を清国から得た。

これを軍事面の拡充に使うとともに、金融、貿易面の整備に使った。

それにより、1897年に貨幣法を制定して1988年まで使われた。

これによって金本位制が採用された。日本は新貨条例によって貨幣単位として

円、銭、厘を採用し、金本位制を採用していたが、すでに見てきたように実質的には

銀本位制であった。

金と銀の交換比率は1対16であったが、日清戦争前後には1対32になっていた。

多くの国が金本位制に移行していたため、円も安くなっていた

(念のため、1ドル=100円と1ドル=200円では後者の方が円安。

日本から同じ1000円のものを米国に輸出しても、100円時代は10ドルするのに対して、

200円時代は5ドルで買えるから)。

円安のために一時的に輸出に有利になるが、機械、鉄鋼など多くのものを輸入していたので、

国内経済に与える影響も大きかった。同時に交換比率が不安定であるために、

長期的には貿易に与える影響が大きいと考えた。そこで日清戦争の賠償金

(+遼東半島を返還したときの賠償金)を金に換算して受け取ることとして、

これを準備金として金本位制を実施して、貿易を振興した。

同時に、日本勧業銀行、日本興業銀行のような特殊銀行を設立させた。

日清戦争後鉄道、繊維業を中心に第二次企業勃興が生じたが、

資本主義的恐慌が起きた。過剰生産が原因である。

この頃の貿易は産業革命の進展に伴って綿花や機械、鉄の輸入が増え、

大幅な貿易赤字となっていた。

(3)日露戦争後

日露戦争後、資本の集中がおきた。

資本主義経済は多くの供給と多くの需要の間で成り立つことが前提となっていて、

自由に経済活動をしても需要と供給のバランスが決まるから、

「神の見えざる手」に導かれるかのように経済は安定、発展する。

その基準になるものが価格である。

しかし、カネによる競争だから、経済的に力が落ちるものは淘汰される

弱肉強食の世界でもある。一方で力のあるものは大企業へと成長する。

SONYは東京通信工業というラジオの修理屋さんであった。

この結果、市場は寡占、独占状態となる。大企業へと成長し、資本金も大きくなるために、

株式会社が出現するようになる。歴史的には帝国主義の段階に入る。

紡績会社も大紡績会社が出現し、独占的地位を占めた。

大形力職機を用いて大量生産を行い、朝鮮、満州に進出した。

一方、地方では、それまで問屋制家内工業の時代であったが、

豊田佐吉の力職機の発明によって、小工場に転換するところが増えた。

紡績の発展は輸入の増加を意味する。

原料綿花をインド、清国、中国から輸入していたからである。

発展すればするほど輸入超過が酷くなる。これを解消するために製糸業が注目された。

製糸業も手動の座繰製糸から山梨、長野を中心に器械製糸に変化した。

これにより1900年には輸出量が、清国を抜いて世界一位となった。

|

Posted by hajimet at 11:20

| Comments (0)

|

| 倫理授業 20141216 大乗仏教(3) |

|

大乗仏教まとめ

教材:般若心経。理由:大乗(空)の考え方が凝縮されているから。

導入(10分)

プリントを配布。読経を聞かせる。

プリントは、般若心経の白文(句読点をつけておく)と、レ点をつけたもの(1枚目)

構成をまとめたもの、如是我聞で始まる般若心経などを印刷したもの(2枚目)を配布。

音を聴かせた後、経典は原則として呉音で読むこと。漢文で読めば意味がとれるること、

如是我聞で始まることを話す。

(展開1 20分)

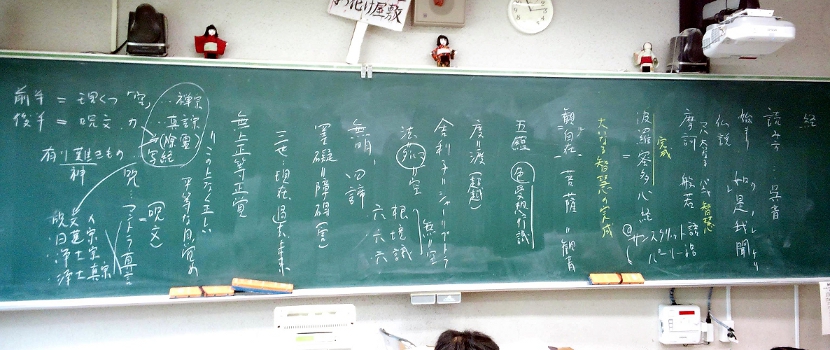

魔訶般若波羅蜜多心経=大いなる智慧の完成

内容の解説。部分的に用語を解説しながら読み下す。

「空」「五蘊」「六根」「六境」「六識」「四諦」「無明」などすでに扱った概念を確認。

最後まで読んだあと

前半と後半の部分に分かれて構成されていることを指摘。

板書

前半(理屈)→禅宗

後半(呪文)→真言宗

(除霊)

有り難きもの(神)→写経

また、日本は「ありがたきもの」信仰があり、

わからない物=有り難きものに神性を見いだす。

写経はこの流れである。また、これと呪文が合体して「除霊」などでも般若心経が読まれる。

一方、呪文を否定する浄土宗、浄土真宗、日蓮宗などでは般若心経は読まない。

(展開2 15分)

韓国の般若心経を聞く。

日本と韓国で経典の読み方、雰囲気が異なることに気づかせる。

仏教は国によってかなり様相が違うことを図示にて指摘。

(板書)

インド → 中央アジア → 中国 → 朝鮮 → 日本

+ヒンドゥー教(密教) + 道教 +シャーマニズム +神道

・隋唐まで 鎌倉

・禅宗 --------→(日本) 江戸(葬式、墓地)

明治(神仏分離)

(まとめ 5分)

次回以降の展望

|

Posted by hajimet at 22:01

| Comments (0)

|

| 倫理授業 20141215 大乗仏教(2) |

|

(2)大乗経典

大乗仏教では、仏陀の精神が信仰の対象であるから、

仏陀の悟ったダルマについて語っていれば、仏説ということになる。

これは、キリスト教の聖書やイスラム教のクルアーンと大きく異なる。

そのため様々な法典が出来上がった。

古い順に般若経、法華経、華厳経が成立している。その特徴に

(ア)在家宗教

在家者を救済することが大乗仏教の目的。すべての人に仏性があるのだから、

日常現実がそのまま実践になると説く。

(イ)浄土思想

現世は穢れている穢土だから、浄土に往生して菩薩としての修行をつむ。

上方には弥勒が修行をする兜卒天があり、西方には阿弥陀が修行する極楽がある。

(ウ)一切衆生悉有仏性

(3)大乗の思想

(ア)空:龍樹(ナーガーリュジュナ 150-250 南インドのバラモン僧)によって形成された。

すでに、諸行無常、諸法無我から不変の実体がないことを仏陀が説いていた。

この固定的な実体がないことを「無自性」と名付けた。

自分は何物か。家庭では「子供」だ。

でも、それは親がいるから子供なのであって、弟がいれば、弟から見れば「兄、姉」になる。

そして学校に来れば「生徒」である。

言葉によって違った名称が付けられているだけで、

本人はその何れでもあって、その何れでもない。

観念によって「子供」、「兄、姉」、「生徒」が作り出されただけなのである。

すなわち、一切は本質的には存在していないのであって、それを「空」と名付けた。

プラスでもマイナスでもないもの、即ちゼロにあたるものである。

ちなみにゼロはインドで発見され、

ゼロにあたるサンスクリット語、ヒンドゥー語も空にあたる言葉も、同一の言葉で表されている。

言葉で作り出された観念にこだわるから、「苦」なのである。

(イ)唯識:無着(アサンガ、310-390)、世親(ヴァスバンドゥ 320-400)兄弟によって

理論づけられた。

空+ヨガ=唯識。

(生徒に質問をしながら)ヨガをしながら、仏陀は真理=ダルマを悟った。

ヨガの時は瞑想状態で、目は半開きながら具体的な物を見ていない(仏像の目)。

ではどこで真理を見抜いたかというと、心で作り出されたイメージによって見抜いている。

すなわち、すべてのことは自分の心が生み出したことに過ぎない。

あらゆる事物は自分の心が産み出したに過ぎないのである。これを唯識という。

空の理論を推し進めると、「何もない」のではないか、という疑問に対して

「心だけ」はあるという答えにたどり着いたと言っても良い。

人の感覚と認識の関係は次のようになっている

六根(感覚器官) 眼 耳 鼻 舌 身 意

六境(感じるもの) 色 声 香 味 触 法

六識(それぞれの認識)眼識 … … 意識

ここまでが意識作用。この先に無意識の世界がある。

まず末那識 ここは自我の部分である。自殺する瞬間、

上から石が落ちてくれば反射的に逃げる。

意識では死にたいと思っても、無意識の自我は生きたいと思うから。

次に阿頼耶識 生まれてから一切の記憶。それどころか生物が生まれてから

今までの一切の記憶が蓄えられているところ。だから、犬のまねなどが出来る。

ここに蓄えられた記憶によって、我々はものを見ている。

すなわち事物もアラヤシキによって産み出されることとなる。

この考え方は、ユングの深層心理、原形の考え方に大きな影響を与えた。

「ドラえもん」の最終話都市伝説に、

実はのび太は植物状態で、ドラえもんとの交流は、一切ののび太の夢だった、

で終わる話があるが、そうであっても、

そのときののび太にとっては「現実」。つまり「唯識」の世界だったわけである。

ところで、なぜ人は迷う=「苦}なのか。外的世界の縁起から来る「煩悩」によって

心が汚されるからである。本質的に心は清浄なのであり、

それによって、誰もが菩薩道を実践することが出来る仏性を有することになる。

なお、空と唯識のどちらを重視するかは経典によって異なる。

|

Posted by hajimet at 21:53

| Comments (0)

|

| 倫理授業 20141209 大乗仏教(1) |

|

1.大乗仏教の発生

部派仏教は大きく上座部仏教と大衆部に分かれていた。

大衆部は戒律よりも仏教の精神=信仰を重視したが、

これと仏教の改革運動が合わさって、大乗仏教徒なった。

すなわち、出家僧を支えている在家信者をどう救うかが問題となっていた。

在家信者あってこそ、出家者は布施などで生きていくことが出来る。

しかし、在家者は三宝に帰依し、五戒を守るだけで現世では救われない。

これはおかしいということになったのである。

そこで、自分だけでなく他人も救いともに悟りを目指すという考え方が登場した。

縁起の中で我々は「ある」のだから、慈悲が必要になると言うことである。

すでに、上座部の時代から、生身のブッダと、ダルマを一体化する思想が出来上がっていた。

仏陀=ダルマである。お寺に釈迦像を拝むとき、実在の釈迦を拝んでいると言うよりは、

釈迦の背後のものに対して拝んでいるはずである。

その仏陀を絶対化し、超人化する思想が出来上がった。

その一方で菩薩の美徳を強調するようになった。

菩薩=菩提薩陀(悟りを得るために努力する人)

釈迦には前世物語がある。

何回も輪廻を繰り返し、菩薩道を繰り返してやっとの事で悟りを開いたのだが、

これまでは時間的経過に注目して、一般人は仏陀のようなことは出来ない。

したがって現世でたどり着ける最高の位置であるアラカンを目指していた。

しかし、大乗は視点を逆にした。

なぜ、何回も菩薩道を繰り返したのか。本来一回で悟れたのではないか。

それをわざわざ解脱しないで、自分の体をトラに与えたりしたのではないか。

では、なぜ解脱しなかったのか。

それは解脱してしまったら衆生に慈悲を与えることができないからだ。

トラに自分の体を与えたのも慈悲の精神から来ている。

だから仏陀は解脱を急がずあえてこの世に留まったのである。

そして、自己解脱より先に衆生救済に向かったのだ。「自利即利他」。

ここで菩薩道は、これまでの「ガウダマの道」ではなく、

万人に開かれているということになった。

すなわち、すべての人が仏陀(悟る)になれる仏性を持っていて、

慈悲を実践する衆生を菩薩と呼ぶ。それが求法者なのである。

これによってすべての人が平等だということになる。

そして在家者も救うことが出来る。

大きな船に人びとを乗せて救うことが出来ると言うことから、「大乗」というようになった。

一方で大乗側からすると、上座部は「自利」を中心としているとみられることになるから、

一人しか救えない、小さな乗り物だという意味で「小乗」と呼ぶことになった。

この求法者の実践徳目が六波羅蜜である。

cf.六波羅探題。

波羅蜜とはパーラーミータ:完成という意味で、6つの事を完成させなければならない。

それが、布施、持戒、忍辱、精進、禅定、智慧である。

|

Posted by hajimet at 21:48

| Comments (0)

|

| 移動ドと固定ド |

先日のレッスンの時、

師匠が「移動ド」で階名を唱えていた。

思わず「移動ド」」ですか?と聴いたら、

だって、「固定ド」は絶対音感があるということだよ。

「移動ド」だと、転調もすぐわかるよ。

なるほど…。

譜面を読むときは、ずっと「固定ド」で階名を読んでいたので、

目からウロコ。

ちなみに耳から聞き取るときは「移動ド」だから、

絶対音感はない。

|

Posted by hajimet at 23:29

| Comments (0)

|

| 赤山禅院 20141230 |

|

研究会の大会のため大阪へ行った帰り、京都で下車。赤山禅院に行く。

大阪では京都線が事故で止まり、振り替え輸送を利用して、

地下鉄で新大阪まで行き、新幹線で京都に向かう。

紅葉シーズンでコインロッカーが中々見つからず、やっとのことで一つ確保。

京都駅から地下鉄で国際会議場駅まで行き、5番バスで修学院離宮道入り口へ。

ここから15分ほど歩く。場所は比叡山の麓に当たる。

赤山禅院は、円仁慈覚大師の遺言によって作られた。

円仁は入唐求法の旅に出たとき、書類の不備で入国を認められなかった。

そのとき、山東半島先端の石島、赤山法華院を拠点にしていた新羅人商人に助けられた。

日本人が入唐するとき、新羅人通訳を連れて行くが、

それは、彼らが山東半島を拠点にして唐側と交渉をしていたからである。

円仁は帰国するときにも、ここで新羅商人に助けられた。

そのために、赤山の明神を勧請して祀ることを遺言したのである。

法華院は9月に見ているので、こちらとしても、その神の終着点を見る事になる。

赤山禅院は元々赤山明神と言われていた。入り口に明神の鳥居が立ち、

山門には赤山禅院と書かれている。

(禅院なのに)祭神は赤山明神から泰山府君に変わっている。

本殿と拝殿があるが、神社形式ではなく、前後一直線の軸に二塔が独立して建っている。

その拝殿には正面に鏡が置かれている。

また、脇の御滝殿では唱えるべき真言が書かれている。

そして、境内の隅には羅漢像が置かれ、石仏には般若心経を書いた前掛けがかけられている。

神仏習合が非常に進んだ場所と言える。

「日本の神様も、仏様も、中国の神様も、みな同じ神様ですよ。」と言われたことが印象的だった。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

暗くなってきたので、赤山禅院だけで京都に戻ることにして、

5番バスに乗った。国際会議場ではなく京都駅に向かう。

しかし、バスは満員になり、道は大渋滞。

45分の予定のはずが、1時間たっても東山三条。

東山三条で係員が乗ってきて、地下鉄に振り替えするから、

京都駅に行く人はそちらを使うように指示が出た。まだ40分以上かかるそうである。

結局、大阪から京都に向かうときも、

バスで京都駅に向かうときも振り替え輸送を使うという、

珍しい体験をした一日となった。

|

Posted by hajimet at 21:56

| Comments (0)

|

| 日本史授業 20141201 桂園時代 |

|

桂園時代

1901年に第四次伊藤内閣に変わって桂太郎が内閣総理大臣となった。

桂は山県の後継で、藩閥系に属する人物であった。

国民にとって藩閥系である桂内閣は人気がなかった。

しかも、ポーツマス条約に対して支持しなかったため、

1905年内閣を辞職して、第一次西園寺公望内閣となった。

西園寺は政友会の総裁で、伊藤の後継者であるが、

桂から頼まれて首相となった。

そして、政友会がポーツマス条約に賛同することを頼まれたのである。

従って、西園寺内閣は桂とまったく違った政党系内閣と言うよりは、

桂の影響が強かった内閣であった。閣僚も藩閥系の圧力が強くて、

政友会系は4人だけであった。

政友会は鉄道や港湾整備で力を伸ばしてきたが、与党になってからは

1906年に鉄道国有法を成立させた。

それまで日本鉄道など、鉄道会社が地域ごとに違っていて、

戦争遂行などで統一的運用をしなければならないときに、

障碍が大きかったからである。

だが、1907年に強硬に見舞われ、財政が行き詰まった。

西園寺は衆議院を解散して、総選挙を行った。選挙は政友会が圧勝したが、

山県の圧力が強かったため、総理大臣を辞職し、

1908年に第二次桂内閣が成立した。

第二次桂内閣は、戊申詔書(1908)を発して、勤倹節約などを国民に求めた。

日露戦争後の社会的混乱と社会主義を押さえる意味も持っていた。

この戊申詔書は教育勅語と並んで、戦前の道徳教育の柱となっていった。

この精神をいかすため、

地方改良運動が内務省主導で行われた。

日露戦争の増税などで、地方財政は破綻してしまったため、

それを立て直すということでもあった。

まずは、江戸時代の村落を、行政単位としての村落として掌握しようとした。

そのため、自然村落の神社を、新たな村落の神社として整理し、祭祀方法も統一したりした。

そして、青年会を新たな青年会に構成しなおし、町村長や小学校長が指導した。

また、在郷軍人会も帝国在郷軍事会に再編した。

一方で1910年、大逆事件が起きた。

天皇暗殺を計画して爆弾を製造した社会主義者を逮捕したことをきっかけとして、

無産主義(社会主義)者、無政府主義者が検挙された事件で、

幸徳秋水らが逮捕された、ねつ造事件である。

公判は非公開で行われ、1911年1月、26名中24名が死刑判決となり、

一部は減刑されたものの、幸徳秋水は処刑された。

ちなみに、社会主義は、人の本性は労働、生産であるが、現時点では資本家によって

利益は搾取されているので、資本家階層を打倒して、労働者による社会を作り、

これによって人間の本性を回復させようという立場である。この立場を推し進めると、

政府は必要ないという無政府主義に達する。

この事件は、ねつ造事件であったため、国際的な批判を受けた。

桂内閣は1911年に工場法も制定している。

常時職工15人以上の工場を対象としているため、

現実にはこの法律が適用される事業体は少ないが、

それでも、初の社会政策の法律として評価される。

このような法律を作ることによって、桂は社会主義運動の拡大を防ごうとした。

だが、大逆事件の影響は大きかった。桂は退陣し、1911年第二次西園寺内閣が成立した。

しかし、西園寺を支えていた伊藤が暗殺された後、山県有朋の権力が絶大になったため

内閣が維持できず、すぐに第三次桂内閣となった。しかし、これも二ヶ月で退陣した。

桂が山県と距離を置いて、独自の政策を行おうとしたことと、

憲政擁護運動に対抗することが出来なくなったからである。

1912年、桂が退陣したことで、桂園時代は終了する。時代も大正に入った。

|

Posted by hajimet at 21:21

| Comments (0)

|

| 倫理授業 20141128 仏教(5) |

|

部派仏教

ブッダ死後100年近くが経過し、

狭義の解釈をめぐり仏教は大きく2つの流れに分裂した。

それぞれがさらにいくつもの部派を抱えているため、この時期の仏教を部派仏教という。

紀元前1世紀には18の部派に分裂したという。

出家者はお布施で生活していたが、

ブッダは「金銭」でお布施を受けることを禁止していた。

しかし、経済力がついて、金銭で布施を希望する人が増えたのである。

これに対して、

(1)ブッダの定めた戒律を守るべきとした、保守的な上座部と

(2)社会の変化を受け入れ、ブッダの戒律を厳密に守ると言うよりは、

ブッダの精神を重視すべきと言う、革新的な大衆部に分裂した。

両者はそれぞれ上座部仏教と、大乗仏教に発展するが(大乗になるにはもう一段階ある)、

この時点では、共に阿羅漢を目指す、自己解脱に焦点を置いたものであった。

阿羅漢とは、この世で最も高いレベルに達した段階を指す、インドの言葉である。

つまり、ブッダがこの世で解脱でき、ダルマを悟ったのは、

現世だけでなく、過去数回輪廻を繰り返して、修行を続けたからで、

我々がこの世で一回だけ修行して、悟ったとしても、ブッダの世界にたどり着けない。

したがって、最高の水準に達した阿羅漢を目指すのがベストだと考えられたのである。

このような時期、仏教を保護する王が現れた。

紀元前3世紀、マウリヤ朝のアショカ王(阿育王)である。

アショカ王は征服戦争によって、多くの人を殺害した。

その反省から仏教に帰依し、仏教を理想とした政治を行おうとした。

そして、仏教を広めようとした。

まずはスリランカ。仏教は北インドで信仰されていたが、 スリランカに伝えられたことで、

南伝仏教の基礎が出来た。

そして、シリア、エジプト、ギリシアである。

ギリシアからは寺院遺跡が発見されている。

また、アショカ王は、ブッダ死後8つに分けられていたブッダの骨を8400に分けて全国に分けた。

さて、このような部派仏教の時代。信仰も大きく変わった。

1.仏足跡、遺骨、菩提樹信仰

まだ、仏像は出現しない。ブッダに関係するものが信仰された。

遺骨はストゥーパ(卒塔婆=墓)に埋葬される。このストゥーパは基本形を残しながらも、

形を変えて日本に入ってきている。つまり「塔」である。

中国で高い塔になるが、中国は磚塔、朝鮮は石塔、木塔となる。

朝鮮は木塔は作られなくなるが、反対に日本は木塔が中心となる。

石塔は地震に弱いからである。

2.前世物語。

ブッダが前世から修行していたということ自体が前世物語のたまもの。

ブッダは輪廻を扱っていない。現世での「苦」がなぜ生じるか、現世でどう解脱するかが

重要だからである。仮に前世があっても、そこでの経験は前世の縁起によるものであって、

現世とは関係ない。修行を続けた結果というのは「業(カルマ)」の考えが入り込んでいる。

インドの人にとって、輪廻の考え方から離れることは出来ないために、

ブッダの前世物語が出来上がった、

3.信仰すべき「法」信仰と、ブッダに対する人格信仰の融合。

これにより、ブッダ自体が「法」ということになり、永遠不滅のブッダという考えが出来上がる。

仏像が作られる前提が出来上がった。

4.ブッダの言う、真理を説いて入れば、ブッダが死亡した後に作られたものも仏説となる。

聖書と違う所。聖書はイエスの言葉が中心であるが、ブッダは「法」を語っているから、

様々な観点で「法」は説明できる。日本でよく読まれる般若心経、法華経、華厳経も

ブッダの死後、かなり後になって出来た経典。

このように、部派仏教が信仰されるようになり、インド以外に広まっていった。

上座部仏教(南伝仏教)

スリランカ、タイ、ミャンマー、ラオス、カンボジアへ

大乗仏教(北伝仏教)は2つの流れとなる

(1)中央アジア―中国(経典漢訳)、朝鮮、日本、越南(漢字圏の国々)

(2)チベット(チベット仏教)―モンゴル―満州

一方インドの仏教は衰退した。理由はインドが農村社会に変化したからである。

仏教は都市国家の出現に伴って生じた新宗教運動の中から登場した宗教である。

それゆえ、都市をベースに発展した(布施も、生活に余裕がないと出来ない)。

しかも出家主義をとっているので、教団が何をしているのか周囲からは分からない。

その結果、思うほどは普及しなかった。

一方で、バラモン教から発展したヒンドゥー教は農村基盤で、在家主義であった。

それゆえ、インドの人びとに広く信仰されるようになった。

仏教も、ヒンドゥー教の神や儀式などを取り入れ(例・帝釈天、阿修羅)、

信仰を拡大しようとした。それが、密教であり、日本に入ってきて真言宗となる。

このように、ヒンドゥー教が拡大したこととともに、

イスラム教の拡大によって、排除されてしまった。

イスラム教はヘレニズム文化の地域に広がるが、

仏教もまた北ンドから中央アジアの宗教だったのである。

(次回は大乗仏教)

|

Posted by hajimet at 20:39

| Comments (0)

|

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)