« 2006年7月 | Main | 2006年10月 »

| 2006年8月29日 |

| 千葉ハングル石塔紀行 |

8月28日、知人の車で千葉にあるハングルで書かれている石塔を見に行く。まずは館山へ。ちょうど一年前にもここに行っているが、そのときはとても暑かった。今年は涼しい…というよりも夏らしい暑さはあまり感じない夏だった。暑いときは湿気もすごく、からっとした感じはなかった。首都高で湾岸、館山道と入り、終点君津から一般道に入る。海沿いでもよいのだが、山道を利用する。実は南房総方面は山道の方が早いのだ。ただしルートを間違え、国道465号から県道88号に入る路を選んでしまった。88号は未整備で多くの場所が片道一車線。しかも路肩が弱いとか、落石注意なんていうところばかり。実際に法面が崩壊して片側交互通交なんて言うところもあった。道も細かいカーブが多く、自分が運転しているつもりで路面を見ていないと、確実に酔う。運転手が目が回ると言ったほどだ。 館山に出る。目指すは大巌寺。127号線でJRをこえた付近にある。この付近は館山地溝帯の崖面にあたる。16世紀後半の僧侶、雄誉上人が里見氏の依頼で開山した浄土宗の寺で、そこにある四面石塔を見に行った。雄誉上人の時代に建てられたもので、「南無阿弥陀仏」の名号が四面に彫られているのだ。それも日本の漢字、中国の篆書、梵字、ハングルの4つの書体だ。ハングルは今使われているものでなく、15世紀に発表された形式で、漢字音をハングルで表そうとしたものである。だから今の者とはかなり違う。この書き方で彫られた石碑は、実は韓国には存在しない。かなり早い時期にその書き方は消えてしまったからだ。 館山に出る。目指すは大巌寺。127号線でJRをこえた付近にある。この付近は館山地溝帯の崖面にあたる。16世紀後半の僧侶、雄誉上人が里見氏の依頼で開山した浄土宗の寺で、そこにある四面石塔を見に行った。雄誉上人の時代に建てられたもので、「南無阿弥陀仏」の名号が四面に彫られているのだ。それも日本の漢字、中国の篆書、梵字、ハングルの4つの書体だ。ハングルは今使われているものでなく、15世紀に発表された形式で、漢字音をハングルで表そうとしたものである。だから今の者とはかなり違う。この書き方で彫られた石碑は、実は韓国には存在しない。かなり早い時期にその書き方は消えてしまったからだ。寺で探し出すのは大変だと思ったら、なんと山門から本堂へ行く途中にしっかりと建っていた。脇には顕彰碑もある。こちらは今の書き方で「南無阿弥陀仏」と彫られている。 寺を出た後、那古観音を見る。日露戦争記念碑、県内に二つしかない多宝塔などを見たのち、観音堂に入る。観音堂自身は修築工事中で解体補修中であった。そのため、参道は仮に造られ、 .jpg) プレハブで覆われた建物に入る。韓国の弥勒寺の石塔の修復現場でも同じことを感じたが、まるで工事現場のお稲荷さんか神棚に手を合わせている気分になる。観音堂裏の展望台に上がる。なぜか和泉式部の供養費があるが、それが向かっている先は館山湾である。湾の反対から自衛隊のヘリコプターが上がってくる。遠くには伊豆大島や伊豆半島がうっすら見えている。大島はこの夏に行こうと思っていたが、時間(+資金)的に断念。神津まで足を伸ばしておたあジュリア関係の遺跡を見て回ろうと思っていたのだ。寺あとにして、千葉方面に向かう。今度は海沿いに走る。すぐに崖観音が目にはいる。崖ップチに建てられていて、背後の崖はあたかも仏像の光背のようになっている。崖は砂の地層の重なり具合がよく分かる。 プレハブで覆われた建物に入る。韓国の弥勒寺の石塔の修復現場でも同じことを感じたが、まるで工事現場のお稲荷さんか神棚に手を合わせている気分になる。観音堂裏の展望台に上がる。なぜか和泉式部の供養費があるが、それが向かっている先は館山湾である。湾の反対から自衛隊のヘリコプターが上がってくる。遠くには伊豆大島や伊豆半島がうっすら見えている。大島はこの夏に行こうと思っていたが、時間(+資金)的に断念。神津まで足を伸ばしておたあジュリア関係の遺跡を見て回ろうと思っていたのだ。寺あとにして、千葉方面に向かう。今度は海沿いに走る。すぐに崖観音が目にはいる。崖ップチに建てられていて、背後の崖はあたかも仏像の光背のようになっている。崖は砂の地層の重なり具合がよく分かる。 1時間ほど北上して竹岡に入る。ここの松翁院を訪ねる。場所を調べようと竹岡の駅に行ったが、無人駅で何もない。道路地図をよく見てみると、竹岡の駅の近くの集落は竹岡でなく、千葉よりの半島一つこえたところが竹岡だった。むしろ上総湊の方が近い。地元のお店に聴き寺を訪ねる。本堂の手前に墓地があるが、見晴らしがよい。すぐ目の前に三浦半島の横須賀が見えている。幅が10キロほどしかないので、まるで大きな川のようだ。そういえば道路地図も竹岡付近と横浜の金沢八景付近が同じ図面に表されている。奥の方には横浜ランドマークタワーが見え、海ホタルの人口島も見える。手前には富津岬が長く横たわって見える。ともかく見晴らしがよいのだ。 1時間ほど北上して竹岡に入る。ここの松翁院を訪ねる。場所を調べようと竹岡の駅に行ったが、無人駅で何もない。道路地図をよく見てみると、竹岡の駅の近くの集落は竹岡でなく、千葉よりの半島一つこえたところが竹岡だった。むしろ上総湊の方が近い。地元のお店に聴き寺を訪ねる。本堂の手前に墓地があるが、見晴らしがよい。すぐ目の前に三浦半島の横須賀が見えている。幅が10キロほどしかないので、まるで大きな川のようだ。そういえば道路地図も竹岡付近と横浜の金沢八景付近が同じ図面に表されている。奥の方には横浜ランドマークタワーが見え、海ホタルの人口島も見える。手前には富津岬が長く横たわって見える。ともかく見晴らしがよいのだ。 この墓地の中にもよく似た四面石塔がある。大巌寺の約50年後に建てられたもので、ハングルもよく似ている。ただハングルをパーツの組み合わせで出来ている文字という意識は内容で、ほとんどデザインと捉えているように思われる。この塔の由来は火災で焼けてしまい、よく分かっていないようだ。ただ、竹岡は会津藩と白河藩に江戸守備のための砲台を作らせたため、この寺も会津藩とのつながりも強い。また、東京芝の増上寺との関係も強く、この塔が立てられたのは徳川家との関係の強い時期とのこと。大巌寺も松翁寺と同じく浄土宗の寺で、しかも徳川家と関係の強い僧侶であった。そのようなことから何か糸口が出てくるかも知れない。このことは近いうちにHPに公開する予定である。 この墓地の中にもよく似た四面石塔がある。大巌寺の約50年後に建てられたもので、ハングルもよく似ている。ただハングルをパーツの組み合わせで出来ている文字という意識は内容で、ほとんどデザインと捉えているように思われる。この塔の由来は火災で焼けてしまい、よく分かっていないようだ。ただ、竹岡は会津藩と白河藩に江戸守備のための砲台を作らせたため、この寺も会津藩とのつながりも強い。また、東京芝の増上寺との関係も強く、この塔が立てられたのは徳川家との関係の強い時期とのこと。大巌寺も松翁寺と同じく浄土宗の寺で、しかも徳川家と関係の強い僧侶であった。そのようなことから何か糸口が出てくるかも知れない。このことは近いうちにHPに公開する予定である。

|

|

Posted by hajimet at 20:25

| Comments (0)

|

| 2006年8月19日 |

| 小谷村・仮面舞踏会(二題) |

|

表題は互いに関係ない。帰省後小谷村の融通念仏供養碑について調査を続けている。結果はホームページで公開しているが(写真)(説明)、そこでも出てくる大町北高校の太田先生から多くの示唆を受けた。それを確認するために、資料収集で国会図書館に通っている。これまでに小谷村誌、小谷の石造物を見ることが出来たし、ITでも関連サイトを探すことが出来た。喜平治の雨飾山登山の記録は原文がHPで読むことが出来る。 また、文字の原典を確認するために、倭漢節用無双嚢も見た。これは復刻の影陰版であるが、これがまた面白い。要するに辞書兼事典なのだ。魚の並べ方(川魚と海の魚で違う)とか、大名のこととか、地図とか…。読んでいて飽きない。ただし、変体仮名のため、斜めに眺めている。丁寧に読もうと思えば相当の覚悟が必要。文字も「中華文字之始」、「古文字」、「八体(大篆、小篆など)」、六書、真字と草書のときの筆の持ち方の違い、和字(国字)の起こり、いろはと来る。 それに続いて、天竺国の文字(サンスクリット)が五十音で、ダッタン国の文字(満州文字・数単語)、オランダ文字(筆記体で崩れていて、読めない)、朝鮮国の文字と続く。朝鮮国の文字は明らかにハングルなのであるが、なぜ、それがこういう字体にかわっちゃの?というくらい変型している。由来を調べてみても面白いかもしれない。 閑話休題 今、ハチャトゥリアンの仮面舞踏会に関係している。つい先日、NHKFMでこの曲を紹介していて、かなり珍しい曲との位置づけだった。大学の時に一度やったことがあるのだが、そのときはどんな背景かよく分からなかったし、それにしては暗いな位しか思っていなかった。 その後出版されたスコアにも曲の説明が出ているのだが、なんだか分かったような分からない様な説明しか書かれていない。この夏は是非原作を読もうと思ったのだが、 残念ながら邦訳が少ない事に気がついた。そこで昨日、国会図書館に行ったついでに請求して読むことにした。普段は資料収集に走り回るので、資料を見ても、斜めに見ながら関係のありそうな處をコピーしてくることがほとんどだ。以前よりスピーディーになったとはいえ、閉架の図書館で、本が出るまでに20分以上、コピーも請求してから製品が出来るまで20分以上かかるから、効率よく動き回ることが必要だからだ。 仮面舞踏会は戯曲で、中味は悲劇だった。仮面舞踏会に参加した伯爵夫人が、ニーナという人妻の落とした腕輪を公爵に差し上げる。公爵はその腕輪をくれた仮面の女を気に入るが、それがニーナの腕輪と気付く。ニーナの亭主もニーナが仮面舞踏会へ行き、腕輪を無くしたことに気付く。そして、公爵とのことも。 嫉妬に狂い、もともと人に対して冷たかった亭主はニーナと公爵を殺す機会をねらう。公爵を好きだった伯爵夫人は、自分が仮面をかぶって腕輪を渡したことを公爵に白状した。また、ニーナの亭主にも告白しようとしたが、時すでに遅し。すれ違いで告白は出来なかった。亭主は公爵を殺そうと呼び出すが、それはできず、ニーナはそこで亭主に毒の入ったアイスクリームを食べさせられ、無実を叫びながら死んでいく。 亭主がニーナの無実を知ったのは、ニーナの葬式の時、公爵と「見知らぬ男」からであった。そこで発狂し倒れていく。という話だ。仮面舞踏会の曲、特にロマンスが暗いのも、そういったニーナのロマンスを歌っていたからだ(原曲は歌だったようだ)。曲の背景を知ることも大切なのだが、しかし、良い演奏になかなかお目にかかれないのも玉に瑕。もう少しCD漁りをしなければならないように思う。 |

|

Posted by hajimet at 13:35

| Comments (0)

|

| 旧盆の一日 |

|

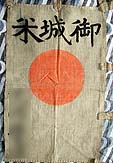

8月13日、新潟へ行く。東京駅で新幹線を1本待って、無事に座れた。本当は、春に行けなかった佐渡へのリベンジ旅行も考えたが、あきらめる。実際行こうと思っていた12日は、越佐海峡は大雨だった。たしか、一年前も船に乗っている最中に大雨になり、ジェットフォイルが着水してしまい、ただのゆれる漁船になった記憶がある。 13日、夜親戚が集まり墓参りに。どこの家も線香一束を持ってくるが、この辺は東京と違うようだ。その後宴会。丼一杯の枝豆が何杯でも出てくる。  翌日、別の親戚の家に行き、その家にある古い物を写真に撮る。江戸時代後期の当主の肖像画、藩札、御城米船の旗(廻船問屋もやっていた)、鑑札、剣道の免許皆伝の書、梧竹の書などなど。その後車で外出。行き先は乙宝寺。日本で一番交通量の多い(でも何故かほとんど渋滞のない)国道7号線のバイパスに乗る。道の駅豊栄、新潟競馬場、新潟東港のクレーンを眺めながら聖籠のインターで、村上方面への一般道に入る。 翌日、別の親戚の家に行き、その家にある古い物を写真に撮る。江戸時代後期の当主の肖像画、藩札、御城米船の旗(廻船問屋もやっていた)、鑑札、剣道の免許皆伝の書、梧竹の書などなど。その後車で外出。行き先は乙宝寺。日本で一番交通量の多い(でも何故かほとんど渋滞のない)国道7号線のバイパスに乗る。道の駅豊栄、新潟競馬場、新潟東港のクレーンを眺めながら聖籠のインターで、村上方面への一般道に入る。海岸沿いの砂丘の間を道は進んでいく。途中、米子、築地などの地名を目にする。読み方は、「よねこ」、「ついじ」だ。この辺はつい先日まで中条市だったが、平成の大合併で胎内市となった。胎内川にそっているからであろうが、今まで胎内という地名は山の中の地名だったので、なんだかぴんと来ない。川も加治川、胎内川を渡り、逆水川、乙大日(きのとだいにち)川など面白い名前のついた小河川を目にしながら進んだ。あたりの家は、切り妻に多くの桟を入れる作りをしている。また、砂丘の上は工業団地として開拓されていて、アデランスの工場などもあった。 .jpg) 約40分で乙宝寺につく。地名は乙(きのと)。越後随一の古刹で、行基が創建したと言われる寺である。それが本当かは別として、今昔物語にも登場し、そこから猿供養寺と言われたりもする。また、芭蕉も奥の細道を歩いたときに、ここに寄ったようだ。 約40分で乙宝寺につく。地名は乙(きのと)。越後随一の古刹で、行基が創建したと言われる寺である。それが本当かは別として、今昔物語にも登場し、そこから猿供養寺と言われたりもする。また、芭蕉も奥の細道を歩いたときに、ここに寄ったようだ。入り口の石橋を渡ると両方に池が広がる。池の中には弁天道が建つ。池を過ぎると山門。中の仁王像は右側の像の頭の一部が残念ながら欠けていた。左手に三重の塔が見える。国指定の重要文化財になっていて、武骨ながらも味わいのある塔である。その手前、手水鉢には「わき水」がわいている。「どっこん水」というそうだ。これは「独鈷水」が訛ったもので、弘法大師がこの寺にやってきて独鈷をさしたところ、水がこんこんとわき出したという伝説に因んでいる。実際この水は、胎内川の伏流水で、味はよい。…なぜか伏流水が湧くところや、川が伏流水になるところに弘法大師の伝説が多いのだが、不思議なことである。あちらこちらで見聞きするのだ。 .jpg) 山門横には、風流な懸板がある。「浮世散桜会 うきよのちりや」…トイレであった。この寺はこれで3回目か、4回目の訪問になる。お盆の帰省シーズンのせいか、これまでにない人出であった。寺の前には「きのとまんじゅう」という名物の饅頭がある。餡の甘みが抑えられ、皮がもっちりした饅頭である。大抵、お昼過ぎには売り切れ、2時頃夕方の分が蒸し上がるのだが、この日は11時過ぎでもう売り切れていた。寺を後にして、超遠縁の人の実家の仏壇をお参りして帰京した。 山門横には、風流な懸板がある。「浮世散桜会 うきよのちりや」…トイレであった。この寺はこれで3回目か、4回目の訪問になる。お盆の帰省シーズンのせいか、これまでにない人出であった。寺の前には「きのとまんじゅう」という名物の饅頭がある。餡の甘みが抑えられ、皮がもっちりした饅頭である。大抵、お昼過ぎには売り切れ、2時頃夕方の分が蒸し上がるのだが、この日は11時過ぎでもう売り切れていた。寺を後にして、超遠縁の人の実家の仏壇をお参りして帰京した。新潟駅では特に待たずに座ることが出来た。実は一本後の列車のホームへ行ったのだが、よく見たらその前の列車に空席があったのだ。慌てて階段をおりて隣のホームへ。列車に乗ったときは発車2分前だった。 |

|

Posted by hajimet at 12:54

| Comments (0)

|

| 2006年8月9日 |

| フォッサマグナミュージーアム |

融通念仏供養碑を見学したのち、糸魚川のフォッサマグナミュージーアムへ向かう。その前に、住職から話題に出た大宮諏訪大社を見る。小谷の総鎮守で諏訪大社下社と関係が深い。神社には薙鎌があり、七年に一度、新潟との県境にある神社の神木に薙鎌を打ち込むことで御柱祭が始まる。薙鎌はこの神社のお守りにもなっている。本殿は1600年代に建てられたものだった。本殿は長野県の文化財になっているが、他にも舞などが文化財に指定されていた。千国街道はここから山へ入っていく。 融通念仏供養碑を見学したのち、糸魚川のフォッサマグナミュージーアムへ向かう。その前に、住職から話題に出た大宮諏訪大社を見る。小谷の総鎮守で諏訪大社下社と関係が深い。神社には薙鎌があり、七年に一度、新潟との県境にある神社の神木に薙鎌を打ち込むことで御柱祭が始まる。薙鎌はこの神社のお守りにもなっている。本殿は1600年代に建てられたものだった。本殿は長野県の文化財になっているが、他にも舞などが文化財に指定されていた。千国街道はここから山へ入っていく。姫川を下る。あたりは深い山の峡谷で、足下は姫川の早い流れが怖ささえ感じさせる。国道も鉄道も洞門で落石から守られている。途中新潟県との県境、新国界橋の脇に慰霊碑がある。1995年に大規模に崩落した場所で、その復旧工事の最中に支流からの土石流で工事関係者が多くなくなった場所だ。95年の崩壊現場はいまだに崩壊が続いていて、斜面が生々しい。  新国界橋からトンネルに入るところは、何となく硫黄の臭いが漂っていた。トンネルと洞門を抜け、次の谷が小滝川の谷である。昭和13年、日本で最初に翡翠が見つかったところで(それまで日本に翡翠原石はないと考えられていた)、谷の奥に翡翠峡がある。谷をさかのぼりそこまでいく。目の前にあらわれたのは明星山の大岩壁であった。谷底から頂上まで石灰岩の岩壁で、500mほどの高さがある。この日は見られなかったが、ロッククライミングをする人も多いそうだ。翡翠峡はその足下。下流側である。近くまで降りる道もあるようだが行く時間はなかった。もっとも天然記念物のために原石を採取することは出来ない。あたりは落石地帯で、ここに行くときにはなかったはずの石が、戻るとき(といってもわずか10分)にはあり、車の底をこすってしまった。 新国界橋からトンネルに入るところは、何となく硫黄の臭いが漂っていた。トンネルと洞門を抜け、次の谷が小滝川の谷である。昭和13年、日本で最初に翡翠が見つかったところで(それまで日本に翡翠原石はないと考えられていた)、谷の奥に翡翠峡がある。谷をさかのぼりそこまでいく。目の前にあらわれたのは明星山の大岩壁であった。谷底から頂上まで石灰岩の岩壁で、500mほどの高さがある。この日は見られなかったが、ロッククライミングをする人も多いそうだ。翡翠峡はその足下。下流側である。近くまで降りる道もあるようだが行く時間はなかった。もっとも天然記念物のために原石を採取することは出来ない。あたりは落石地帯で、ここに行くときにはなかったはずの石が、戻るとき(といってもわずか10分)にはあり、車の底をこすってしまった。姫川に戻り、下流近くの河岸段丘上のフォッサマグナミュージアムへ行く。鉱物などが充実している。特に翡翠については力を入れていることがよく分かる。特別展示ではアスベストの紹介をしていた。フォッサマグナそのものはナウマンの言っているものよりももっと広いものだそうだが、その成因をわかりやすく説明していた。糸魚川静岡線の境界より西側は古い地層だが、それらの成因や、フォッサマグナの変化などを岩石や、化石と関連づけて説明しており、とてもわかりやすかった。化石もいろいろ集めていて、足の生え始めたオタマジャクシの化石や、なんと「うんこ」の化石まで展示されている。うんこの化石は、置き換わった鉱物の関係(確か鉄)でなんとも生々しい色だ。ここの博物館は関連の出版物も充実している。  ミュージアムでヌナガワ(奴奈川)姫と大国主命の伝説の映画を見る。大国主が出雲からやってきて、ヌナガワ姫を嫁にするために越の国にやってきて、生まれた子供の1人が諏訪大社の神になったという話だ。先ほど見てきた諏訪神社のみならず、姫川沿いには諏訪神社が多いという。しかも、この川は翡翠があるところで、確かに古代の人はここの翡翠を使う文化をもっていた。のみならずここの翡翠は広い範囲に広がっていたのだ(それが忘れられていたわけだ)。姫川をさかのぼり長野側に入ると、そこは渡来人によって開発されたところだ。おそらく渡来人のルートの一つだろう。ミュージアムを出て、ミュージアムパークに向かう。姫川と根知川の分岐点であるが、そこにある根小屋の集落の入り口には不思議な人形のようなものが道をマタイでぶら下げられていた。 ミュージアムでヌナガワ(奴奈川)姫と大国主命の伝説の映画を見る。大国主が出雲からやってきて、ヌナガワ姫を嫁にするために越の国にやってきて、生まれた子供の1人が諏訪大社の神になったという話だ。先ほど見てきた諏訪神社のみならず、姫川沿いには諏訪神社が多いという。しかも、この川は翡翠があるところで、確かに古代の人はここの翡翠を使う文化をもっていた。のみならずここの翡翠は広い範囲に広がっていたのだ(それが忘れられていたわけだ)。姫川をさかのぼり長野側に入ると、そこは渡来人によって開発されたところだ。おそらく渡来人のルートの一つだろう。ミュージアムを出て、ミュージアムパークに向かう。姫川と根知川の分岐点であるが、そこにある根小屋の集落の入り口には不思議な人形のようなものが道をマタイでぶら下げられていた。 根知川は糸魚川、静岡構造線が横切っているところで、そこを発掘して公開している。断層線沿いには粘土が分布し、その西側にはかなり古い岩石が、東側は新しい安山岩が分布している。また、海底で溶岩が噴出したことを示す枕状溶岩が東側にはあちらこちらで見ることが出来た。 根知川は糸魚川、静岡構造線が横切っているところで、そこを発掘して公開している。断層線沿いには粘土が分布し、その西側にはかなり古い岩石が、東側は新しい安山岩が分布している。また、海底で溶岩が噴出したことを示す枕状溶岩が東側にはあちらこちらで見ることが出来た。糸魚川と松本を結ぶ千国街道もこの構造線にそって通っている。姫川沿いの渓谷は危ないため、道路が開発されたのは明治になってからだ。そういえば、栂池高原の千国街道も神城断層にそって通っていた。 |

|

Posted by hajimet at 10:58

| Comments (4)

|

| 2006年8月8日 |

| 融通念仏供養碑 |

8月初旬、用事で栂池高原まで行った。時間によって白馬三山の見え方が変わる。朝はっきり見えていたかと思うと、もう8時過ぎには靄に隠れてしまう。そして夕方、夕日をシルエットにまた山が浮かび上がってくるのだ。うすら赤い山肌に大雪渓などの雪渓が、白い血管のように浮かび上がってくる。宿舎の前は白樺の木陰があり、楽器を吹くと気持ちよい。そこから水田を越えた反対側には「塩の道」、千国街道が通っていて、百体観音がある。散歩中に「天蚕」の繭を拾った。その道の入り口の看板が信州らしかった。 8月初旬、用事で栂池高原まで行った。時間によって白馬三山の見え方が変わる。朝はっきり見えていたかと思うと、もう8時過ぎには靄に隠れてしまう。そして夕方、夕日をシルエットにまた山が浮かび上がってくるのだ。うすら赤い山肌に大雪渓などの雪渓が、白い血管のように浮かび上がってくる。宿舎の前は白樺の木陰があり、楽器を吹くと気持ちよい。そこから水田を越えた反対側には「塩の道」、千国街道が通っていて、百体観音がある。散歩中に「天蚕」の繭を拾った。その道の入り口の看板が信州らしかった。「この地帯の山菜、樹木、きのこ、地蜂の採取を禁止します」  栂池自然園にあがる。栂池からゴンドラで20分。6人乗りだが、20分は長い。特に帰りは1人で降りてきたので、退屈きわまりなかった。途中駅でゴンドラのロープを載り替える。今までのロープをはずれ、ゆっくり動きながら新しいロープに載せ替えるのだ。乗る瞬間は勢いよく滑り台(といっても数十㎝)を滑り落ち、ロープの上に落ちていくので、一瞬ジェットコースター的感覚を味わえる。 栂池自然園にあがる。栂池からゴンドラで20分。6人乗りだが、20分は長い。特に帰りは1人で降りてきたので、退屈きわまりなかった。途中駅でゴンドラのロープを載り替える。今までのロープをはずれ、ゆっくり動きながら新しいロープに載せ替えるのだ。乗る瞬間は勢いよく滑り台(といっても数十㎝)を滑り落ち、ロープの上に落ちていくので、一瞬ジェットコースター的感覚を味わえる。ゴンドラを降りた後、今度は71人乗りのロープーウェイに乗り換えて約5分。自然園の入り口につく。外から植物などを持ち込まないように、足ふきのマットの上を歩く。自然園の中はいくつかの湿原から出来ている。今年の冬が寒かったせいか、残雪はあるし、普段なら終わっているはずの花が未だ咲き誇っていて、幻想的な風景だった。その足下にはモウセンゴケが頑張って口を開けている。 .jpg) 午後、小谷村の融通念仏供養碑を見に行く。なぜかハングルらしきものが彫られている江戸時代の供養碑だ。2002年に一度訪問して、連れて行ってもらった人(今回と同じ人)に拓本の採り方を教えてもらった。姫川に沿っていくが、深い谷と地滑り地帯のため、トンネルと洞門が連続する。途中から中谷川に沿い、小谷温泉へ向かい山を入っていった中谷の集落の裏手、神宮寺にそれはある。もともと葛草連(クンゾーレ)という所にあったが、地滑りの危険性があって、集落ごと移転した結果、ここに移してきた。 午後、小谷村の融通念仏供養碑を見に行く。なぜかハングルらしきものが彫られている江戸時代の供養碑だ。2002年に一度訪問して、連れて行ってもらった人(今回と同じ人)に拓本の採り方を教えてもらった。姫川に沿っていくが、深い谷と地滑り地帯のため、トンネルと洞門が連続する。途中から中谷川に沿い、小谷温泉へ向かい山を入っていった中谷の集落の裏手、神宮寺にそれはある。もともと葛草連(クンゾーレ)という所にあったが、地滑りの危険性があって、集落ごと移転した結果、ここに移してきた。住職に話を聞くと、神仏分離前に同じ村の中の大宮諏訪神社を管理していた関係で、葛草連にあった諏訪神社の碑を移してきたということだ。大宮諏訪神社も古いお札の中にハングル(阿比留文字?)で書かれたものがあったという。融通念仏供養碑に書かれている文字も阿比留文字ということになっているが、いわゆる阿比留文字とは字体がかなり異なる。それよりも江戸時代に発行された本の中にある「朝鮮の文字」とまったく同じ書体なのである。阿比留文字の方は神代文字の一種で、日本に漢字が入ってくる前にあったと主張される文字だが、なぜかハングルを読める知識があれば、読めてしまうと言うものである。  この本の中にはハングルには存在しない文字も含まれているのだが、まさしくその文字が供養碑の中にあるのだ。しかも御丁寧にハングルには絶対あり得ない濁点まで出ている。ということは日本人が韓国語とは関係なく彫り込んだということだ。誰がどのような目的で彫り込んだのだろう。文の中には「ナガサキ」と読める部分があって、近くの長崎集落に関係あるようだ。融通念仏供養碑の他に、碑のまわりには六済供養塔や茶湯供養塔、不喰供養塔などがあり、いずれも融通念仏宗と関係あるものと住職からの示唆があった。 この本の中にはハングルには存在しない文字も含まれているのだが、まさしくその文字が供養碑の中にあるのだ。しかも御丁寧にハングルには絶対あり得ない濁点まで出ている。ということは日本人が韓国語とは関係なく彫り込んだということだ。誰がどのような目的で彫り込んだのだろう。文の中には「ナガサキ」と読める部分があって、近くの長崎集落に関係あるようだ。融通念仏供養碑の他に、碑のまわりには六済供養塔や茶湯供養塔、不喰供養塔などがあり、いずれも融通念仏宗と関係あるものと住職からの示唆があった。葛草連は融通念仏宗の盛んなところだった。念仏は口伝で代々伝えられていた。念仏といってもとても長いもので和讃に近いものだったようだ。代が続かないことを憂慮して戦前に書き記したものを見せてもらったが、かなり分厚いもので、節回しまで書かれていて、よく覚えられるものだと感心した。最初から最後まで2時間以上かかったそうだが、残念ながら、現在は途絶えてしまった。新しくいろいろなことが分かったので、HPも改訂をすることにした。写真、解説はこちらを参照。 |

|

Posted by hajimet at 10:09

| Comments (0)

|