« 前のエントリー | Main | 次のエントリー » | Comments | Post a comment

| 2006年8月19日 |

| 旧盆の一日 |

|

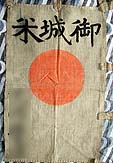

8月13日、新潟へ行く。東京駅で新幹線を1本待って、無事に座れた。本当は、春に行けなかった佐渡へのリベンジ旅行も考えたが、あきらめる。実際行こうと思っていた12日は、越佐海峡は大雨だった。たしか、一年前も船に乗っている最中に大雨になり、ジェットフォイルが着水してしまい、ただのゆれる漁船になった記憶がある。 13日、夜親戚が集まり墓参りに。どこの家も線香一束を持ってくるが、この辺は東京と違うようだ。その後宴会。丼一杯の枝豆が何杯でも出てくる。  翌日、別の親戚の家に行き、その家にある古い物を写真に撮る。江戸時代後期の当主の肖像画、藩札、御城米船の旗(廻船問屋もやっていた)、鑑札、剣道の免許皆伝の書、梧竹の書などなど。その後車で外出。行き先は乙宝寺。日本で一番交通量の多い(でも何故かほとんど渋滞のない)国道7号線のバイパスに乗る。道の駅豊栄、新潟競馬場、新潟東港のクレーンを眺めながら聖籠のインターで、村上方面への一般道に入る。 翌日、別の親戚の家に行き、その家にある古い物を写真に撮る。江戸時代後期の当主の肖像画、藩札、御城米船の旗(廻船問屋もやっていた)、鑑札、剣道の免許皆伝の書、梧竹の書などなど。その後車で外出。行き先は乙宝寺。日本で一番交通量の多い(でも何故かほとんど渋滞のない)国道7号線のバイパスに乗る。道の駅豊栄、新潟競馬場、新潟東港のクレーンを眺めながら聖籠のインターで、村上方面への一般道に入る。海岸沿いの砂丘の間を道は進んでいく。途中、米子、築地などの地名を目にする。読み方は、「よねこ」、「ついじ」だ。この辺はつい先日まで中条市だったが、平成の大合併で胎内市となった。胎内川にそっているからであろうが、今まで胎内という地名は山の中の地名だったので、なんだかぴんと来ない。川も加治川、胎内川を渡り、逆水川、乙大日(きのとだいにち)川など面白い名前のついた小河川を目にしながら進んだ。あたりの家は、切り妻に多くの桟を入れる作りをしている。また、砂丘の上は工業団地として開拓されていて、アデランスの工場などもあった。 .jpg) 約40分で乙宝寺につく。地名は乙(きのと)。越後随一の古刹で、行基が創建したと言われる寺である。それが本当かは別として、今昔物語にも登場し、そこから猿供養寺と言われたりもする。また、芭蕉も奥の細道を歩いたときに、ここに寄ったようだ。 約40分で乙宝寺につく。地名は乙(きのと)。越後随一の古刹で、行基が創建したと言われる寺である。それが本当かは別として、今昔物語にも登場し、そこから猿供養寺と言われたりもする。また、芭蕉も奥の細道を歩いたときに、ここに寄ったようだ。入り口の石橋を渡ると両方に池が広がる。池の中には弁天道が建つ。池を過ぎると山門。中の仁王像は右側の像の頭の一部が残念ながら欠けていた。左手に三重の塔が見える。国指定の重要文化財になっていて、武骨ながらも味わいのある塔である。その手前、手水鉢には「わき水」がわいている。「どっこん水」というそうだ。これは「独鈷水」が訛ったもので、弘法大師がこの寺にやってきて独鈷をさしたところ、水がこんこんとわき出したという伝説に因んでいる。実際この水は、胎内川の伏流水で、味はよい。…なぜか伏流水が湧くところや、川が伏流水になるところに弘法大師の伝説が多いのだが、不思議なことである。あちらこちらで見聞きするのだ。 .jpg) 山門横には、風流な懸板がある。「浮世散桜会 うきよのちりや」…トイレであった。この寺はこれで3回目か、4回目の訪問になる。お盆の帰省シーズンのせいか、これまでにない人出であった。寺の前には「きのとまんじゅう」という名物の饅頭がある。餡の甘みが抑えられ、皮がもっちりした饅頭である。大抵、お昼過ぎには売り切れ、2時頃夕方の分が蒸し上がるのだが、この日は11時過ぎでもう売り切れていた。寺を後にして、超遠縁の人の実家の仏壇をお参りして帰京した。 山門横には、風流な懸板がある。「浮世散桜会 うきよのちりや」…トイレであった。この寺はこれで3回目か、4回目の訪問になる。お盆の帰省シーズンのせいか、これまでにない人出であった。寺の前には「きのとまんじゅう」という名物の饅頭がある。餡の甘みが抑えられ、皮がもっちりした饅頭である。大抵、お昼過ぎには売り切れ、2時頃夕方の分が蒸し上がるのだが、この日は11時過ぎでもう売り切れていた。寺を後にして、超遠縁の人の実家の仏壇をお参りして帰京した。新潟駅では特に待たずに座ることが出来た。実は一本後の列車のホームへ行ったのだが、よく見たらその前の列車に空席があったのだ。慌てて階段をおりて隣のホームへ。列車に乗ったときは発車2分前だった。 |

|

Posted by hajimet at 12:54

| Comments (0)

|

| Comments |

| Post a comment |