|

最終日。大帯八幡神社参拝。末社が多く独特な形をしている。また、中門があったり、本殿を塀で囲むことなど仏教寺院の影響が見られる。神社は八幡作り。

姫島は堆積層の基盤の上に溶岩が陥入して現在の形になった。ジオパークに指定されて様々なものが見られる。基盤岩の様子。

比売語曽神社。大阪のヒメコソ神社との関係からして、敦賀-大阪-岡山-姫島と入ってきた可能性が考えられている。付近は砂鉄の産地であるため、鉄の加工が行われた可能性もある。社殿はもともと崖に付くように建っていたが、落石による破壊が続くため、わずかに南に移された。元社殿の裏には洞窟があり、中には白い石が祀られている。

.jpg)

.jpg)

神社の隣に「拍子水」。炭酸水だが、鉄分を含んでいる。その隣には陥入した溶岩地層がある。

.jpg)

神社の場所からは山口県が見える(写真は加工しています)。港からは国東半島が見える。

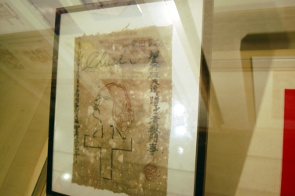

再び国東半島。国見ふるさと館と、隣のペトロ・カスイ岐部公園を見学。切支丹で殉教した人だが、この奥に隠れキリシタン関係のものが多く残っているようだ。

天念寺。河沿いに細長く建っている「建物」で、本堂と講堂に挟まれた形で身濯(みそそぎ)神社がある。神仏分離前は六所権現といわれたそうだが、そのときの形を強く残している。川の中には川中不動がある。

.jpg)

.jpg)

ここからは「無明橋」が見られる。修験道の時に通る橋である。

真木大堂に行く途中に元宮磨崖仏を見る。石仏の彫られる立地、作り方が新羅のものとよく似ている。ただし、これだけ多くの仏像が彫られるケースは新羅には見られない。

真木大堂。堂宇がきれいになっていた。

.jpg)

寺前の駐車場にはぬいぐるみが一杯。

熊野権現、磨崖仏に行く。途中の階段はとてもきつい。

往復で小一時間かかった。

最後の見学コース鍋屋磨崖仏。途中スズメバチ注意の表示が出ている階段を上がっていく。飛んでこないことを確認しながら進む。

.jpg)

約40分で空港到着。旅行終了。

|

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)