|

午前中は英彦山。古代からの山岳信仰と新羅仏教が習合し、修験の山になっていったところ。開基伝承も韓国の壇君神話によく似ている。新羅仏教は道教文化とも強く習合しているので、道教も流れ込んでいる。修験道の要素に道教的なものが多く見られ、修験道=日本の道教と指摘する人がいるくらいである。また、修験道は日本の中では珍しく弥勒信仰が行われる場所でもある。

ここで修行をした宇佐氏系の法蓮が宇佐八幡の成立に大きな役割を負っている。

英彦山は1792年霊元法皇から「英」の文字を賜ったもので、それ以前は彦山であった。元々は「ひこ=日子」である。頂上部は三峰からなるが、一峰と三峯が東西方向に並んでいて、一峰の社は東向きに建てられているそうだ。

その上津宮まで登れるのだが、時間的な事情と装備、季節的な状況から、奉幣殿まで登ることとする。アプト式鉄道のようなスロープカーもあるが、片道は歩くこととする。30分程かかる。鍋島勝茂が1637年に寄附した銅鳥居から出発。両脇には旅館の跡が並ぶ。

.jpg) .jpg)

鳥居脇は霊泉寺。英彦山再興を願って大正時代に創建された寺。その隣は山伏たちが祈祷した下宮。英彦山は西日本最大の修験の山として知られ、神仏分離、修験道禁止が行われるまでは、石段ぞいに多くの坊(僧坊)が建っていた。その数は500から600坊会ったと言われる。その中で財蔵坊は往時のものを残しているところである。

.jpg) .jpg)

浅草観音堂跡。仏教系のものは悉く破壊されている。神道系の坊跡には今でも建物が建っている所が多い。山伏系の坊は、仏教をとるか、神道をとるか選択させられたそうである。

.jpg)

中間地点。ここからが大変。周囲には仏教的なものも残る。

.jpg)

ともかく階段は大変。キャラバンシュースがあった方が良い。途中に招魂社があった。英彦山は豊前、豊後の討幕の志士であった長三洲の影響が強く、若手と長州が結びついていた。そのため、廃仏毀釈の動きは激烈だったとされる。ここまで来ればあと一歩。

.jpg) .jpg)

奉幣殿到着。スロープカーはすぐ脇まで来ている。1616年、細川忠興が彦山霊仙寺の大講堂として再建したもの。鐘楼がある。奥には山伏が霊水とした天之水分神がある。ここから下津宮まで上る階段がある。大した段数ではない。

.jpg)

下津宮。

.jpg)

中津宮へ行く階段。脇には役行者像が。

奉幣殿から少し下った所に修験道館がある。彦山南岳から見つかった新羅仏も展示されているはずだが「臨時休館」。というより、休館のこと多い様だ。予め連絡を取っておいたら開けてくれたのだろうか。修験道館のある場所も政所坊が合った場所である。

.jpg) .jpg)

スロープカーで下山。上仏来山を眺めながら下りていく。英彦山は釣鐘状火山であるが、その形状がよく分かる形をしている。

.jpg) .jpg)

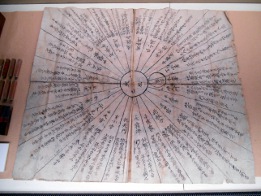

途中駅で乗り換えの間、修験道に関する展示を見る。高麗仏もあった。

.jpg)

スロープカーを乗り換えて昼食。降りた途端、コミュニティーバスが来て、旅館まで行くことが出来た。

.jpg)

|

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)