|

「金沢白鳥路ホテル」を8時に出発。ホテルは、温泉ホテルで、少し黒い色をしたナトリウム塩泉で、硫黄泉のような肌触りの湯であった。

羽咋に向かう。3月31日に無料化されたばかりの「のと里山街道(旧能登有料道路)」を進む。約40キロ。途中も遺跡、古墳の話しを聞く。中には、明治初頭、キリシタンがまだ弾圧されていたときに、長崎から金沢に連れてこられて幽閉された場所から、完全な白骨が数体出たが、副葬品がなく確定しきれなかった話しなどもあった。

「羽咋市歴史民俗資料館」に行く。羽咋は七尾の間を結ぶ邑知地溝帯の中の町で、能登半島の入口にあたる。歴史とUFOの町。邑知地溝帯の北側の丘陵には滝岬がある。これは日本海沿岸航路の目印となる岬で、一番目立つ場所に古墳が残っている。また、邑知潟というラグーンがあって、良港として使うことが出来る(昭和に入ってから大規模干拓)。その周辺に古代からの遺跡が多く残っている。

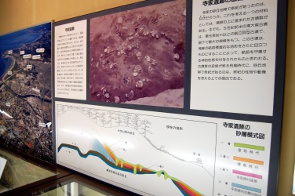

その砂丘の上に寺家遺跡という8世紀以降の祭祀遺跡が残されている。現在は平安期、14世紀後半にあった砂丘の成長によって場所によっては10m近い地下に残されている。ここでは祭具や「神と」書かれた墨書土器、大きな火を焚いたと思われる焼成土の地域見つかっている(左)。

これだけの遺跡は他の所では出ていない。8世紀以降渤海使が来るようになったこと、能登が北方世界との関わりの拠点となっていることと関係しているそうだ。大和政権による国家管理であろうとされる。関連ははっきりしないが、文献上この頃から気多神社が公的管理に移され、859年には従一位にまで昇進している。近くにはシャコデ(釈迦堂がなまった字名)廃寺もある。白鳳寺院である。ただ、砂丘の成長と共にここは使われなくなった。

続いて気多大社に行く。神社本庁とは別の宗教法人。能登一宮で、社伝によれば古来ここにあったことになっている。本殿では大己貴命(大国主命)、「入らずの森」という聖域になっている奥宮では素戔嗚尊、櫛稲田姫命をまつる。摂社には白山神社がある。

また、神社入り口には植え込みの中に「奥津島神社」という舳倉島から来た神を祀っている(舳倉島は奥津姫神社)。気多神社の創建説話と関係のある神だとのこと。

続いて福浦港へ行く。志賀原子力発電所の脇を通っていく。

福浦港は福良港と呼ばれ、遣渤海使、渤海使が出発したところ。北前船の基地でもある。そのための遊郭などもあった。

谷に作られた港で、風待ち港でもある。渤海使のための客館や、船修復の工場などもあったはずだが、今のところ発見されていない。平地がほとんどなく、僅かな平地にはびっしりと建物が建っているからである。

総持寺の近くまで行って食事。そば。店主が採ってきた行者ニンニクのヌタ、ソバナのごま和え、ヅトドウフの煮物なども出る。

.jpg)

食事をサッと終え、駆け足で総持寺を眺めた。能登地震での修復作業中だった。

輪島に行き、舳倉島の奥津姫神社で発見された奈良時代の「海獣葡萄鏡」を見る。寺家遺跡のものと同じ。続いて公民館で海士関係の資料を見る。海士は筑前から各地に広がっていった。済州島にもいる。済州島から来たのか、そうではないのかについては、まだ疑問のようだ。倭寇との関係で考えても良いのではないかということだっが。各地の海士は使う器具が共通で、済州島の海士もそう。ただし、植民地時代を経験しているから、それによって共通になったのかは慎重であるべきだそうだ。

海士は移動民であるから、地元民との間でいざこざがあった。舳倉島の所有についてもそうだという。それが土着化していく過程などが見ることが出来る。その葛藤が残っていると思われる祭りもある。

輪島には古代寺院が築かれていた痕跡がある。七尾など内陸でなく、半島の突端に最初に作られたことが面白い。

続いて珠洲の揚浜式塩田を見に行く。途中千枚田も見る。これだけ棚田が発達すると言うことは、地滑り地帯であると言うことでもある。はたしてそうだった。

能登は塩の生産基地としても発達した。交易の基地、塩の拠点、鉄の取れるところなどとして非常に栄えたところであった。塩は、砂の上にまかれ、そこから塩分を抜く。最初の鹹水は18%、一度24%まで煮詰めた後、塩を取り出す。

塩をくみ出すためだろう。海中には水路が掘られていた。

続けて七尾に入り、「祭り会館」による。「熊甲祭り」などの「枠旗祭り」の様子を見る。「旗祭り」の一例である。その隣の「久麻加夫都阿良加志比古神社」による。日本で2番目に名前の長い神社。大伴家持が能登に来たとき、香島(七尾)に上陸して神社のある熊木を目指した。祭神は阿良加志比古神、都奴賀阿良期止神。安羅伽耶との関係を示唆する神である。同時に敦賀との関係も意識させる。

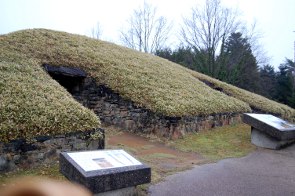

翌日、あらしの予報が出ていたので、一つ予定を早めて能登島の蝦夷穴古墳を見る。7世紀後半終末期の方墳で、海の方向を向いて横穴式石室が二つ作られている。対岸は七尾、能登の国府があったところである。石室は高句麗式の持ち送り式のアーチ型石室である。直接高句麗人が作ったのか、高句麗の影響で作られたのかは疑問とのこと。この古墳が作られた頃、北方勢力との戦いがあって、能登の人が大挙動員されている。航海術に優れいていること、高句麗からの人びとも来ていることから、影響を受けているという可能性もあるとのことだった。

旅館「のと楽」に入り、一日が終わった。

|