和館さいさん集(さい=王+崔、さん=燦−火)

(1719頃)

|

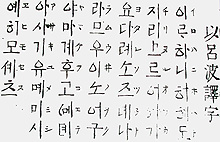

名古屋の儒生、木下実文(蘭皐)と朝比奈文淵(玄州)が著した本。木版本のよう。 享保4年(1719)の通信使が名古屋を通ったときに、漢詩の応酬をしたときの記録。 その中に文字のことも出てくる。おそらく日本で最初に紹介されたハングルである。 「問 諺文未審字体如何」 「答 字似梵字而以方言訳字義(別書諺文恵余如左)」 としてカギャ表が載せられる。 配置は昆陽漫録とほぼ同じで、「가」から「ㄱ、」までが一列。ただし 読みは書かれない。 なお、ハングルが梵字に似ているという表現は、伴信友「仮名本末」(1830)にも出てくる。 つづけて「以呂波訳字」が紹介される。カギャ表のハングルとは字体が異なる。 基本的にハングルそのままであるが、「ㅇ」は「△」になるなど一部変化が見られる。 書きグセで雨粒の型や△に近く書かれることもある字である。 母音の表し方に特徴がある。 「お段」も「ㅗ」が基本だが、「ほ、お、を」は「ㅓ」を使う。「ろ」の母音が「、」となる。 「う段」の多くが「ㅜ」で表されるのに、「る、つ、む」が「ㅡ」となる。 (このような母音の違いは、本人の発音を聞いた通信使が聴いたとお り 文字で表した結果であろう。(当時の名古屋の言葉と比べる必要がある)。 相手に聞き取ってもらうために、口の形などを誇張して発音した可能性もある。 「え段」は「ㅖ」(ye)であるが、これは江戸をYedoと表したようにYの音が 発音されていたのかもしれない。 その一方で「す」は「츠」(ちゅ)と書いてある。 さらに「ぬ」「누」は「上」に、「え」は「예(または에)」であろうが 「(메」という形になってしまった。これらの文字をこのように表したことの影響は後にまで続く。 |

神国神字弁論(1779年)

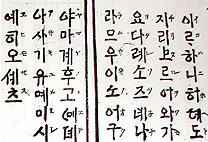

2ページ分を画像合成した |

「神代文字」 の実在を説く本で、尾張国八事山興正寺の住職、諦忍があらわした。 「さて朝鮮も表には支那の文字を用れども、裏にては別に一種の諺字を製して 日用に心安くつかふなり。是末世自然の勢なり。万国の人情皆一同なるが故なり。 今此に識して汝に示す」として「朝鮮諺字」が紹介される。字の配列は「客館」と同じ。 日本語の音に対する「ㅗ」「ㅓ」などのハ ングルでの区別や、 「누」「예」の書きグセもよく似ている。「히」は「司」になってしまった。 これだけ類似しているのは、諦忍が尾張にいたことで 「客館」を目にしていたからであろう。 なお「客館」でもそうだが、「ㅏ」が「ト」となるところは、 日本の文字に慣れている人にとって「ㅏ」が「ト」に見えるせいであろう。 「가」は「ㄱ」がカタカナの「フ」になってしまい「フト」になっている。 今にも通ずる日本人の書きグセである。 |

倭漢節用無双嚢(1784)

|

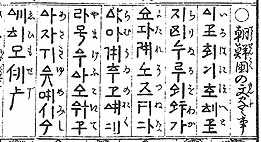

節用集は字引のことであるが、次第に百科事典的要素が入ってきた。

この節用集も実にいろいろなものが紹介されている。 文字についても、中華文字、朝鮮の文字、天竺国の文字、オランダ文字、 ダッタン文字(満州文字)などが紹介されている。 朝鮮国の文字のわきには 「此かなは反古堆に見へたり。よってここにしるす」と 書かれているが、この表の最大の特徴は「ら」から始まる行と 「や」から始まる行の文字が入れ替わっていることである。 長野県小谷村の融通念仏供養碑(1830年)は、 この書体と配列で彫られた物として知られている。 字体は「和館」「神国神字弁論」からかなり変わっているが、 「いろは」が7文字ずつ配置されていること、 三者とも「せ」が「イㅖ」のようになっていること、 「え」の系列が「ㅖ」で表されていることなどから、 「和館」「神国」の影響を受けていることが分かる。 ただし、「も」が「和館」「倭漢」で「모」であるのに対して、 「神国」では「오」のため、「和館」の影響の方が強いと言えよう。 一方で、「お」の「ㅗ」が「上」のように書かれたり、「そ」が「소」から「노」に変わるように、 途中で崩したりデフォルメしたうちに形が変わってしまったものも多いようだ。 「し」のように本来の「시」が「△の下にひげ」のように変わったことや、 「む(表の「ま」)」が「무」から「号」になったのは相当のデフォルメである。 「ㅇ」は完全に「△」になってしまった。 ただし「み」のところに「し=시」が来て、「し」のところに別の文字が加えられた可能性もある。 ハングルには存在しないハングル風の文字が加えられる例は「百草露」にも見られる。 「和館」や「神国」の影響が見られるとともに、違いも見られる。 「は」が「하」から「회」(フェ)に「を」が「어」から「외」(ウェ)に変わったり、 「ㅓ」であらわしてい た「お段」がことごとく「ㅗ」で統一されたり、 「う段」も一部「ㅡ」から「ㅜ」に変わっているところ、 「누」が 「上」 から「누」と直っているのだ。 この間に何か「修正」があった可能性がある。 最後の「す」は「虎」の「たれ」のようにも見えるが、おそらく 「츠」の変型であろう。 この本を位置づけることは、その後の変型されたハングルとの関係で重要である。 |

百草露(1840頃)

写真は内閣本を元に整理されたもの。 |

「倭漢節用無双嚢」の型の諺文は、翌年著された林子平の「三国通 覧図説」にも

掲載されている。文字の特徴、入れ替わりもほぼ一緒である。 発行年からすると「倭漢節用無双嚢」を見て写したものかも知れない。 手書きで一部「ヤ」が「라」が「리」になったり、 「エ」が「針」のような文字から「누ㅏ」となった部分もある。 わきに「右伝写の誤もあるべきなれども伝られし侭に書記す。 識者の比校を待べし」と書かれ、ハングルの脇に推敲した跡も残されている。 一緒に出された「朝鮮 六道図」にも東西南北の所にハングルが書かれている。 こちらは「옹셰남븍」と表記される。「옹」は「동」の誤り。「븍」は当時の書き方。 「百草露」は1840年頃出来たとされる本で、宮内庁本、内閣本、国会本の 三種類がある。随筆であるが、いろいろな本からの抄出で、それも引用が短く 著者の言葉はあまり書かれていない。 諺文は巻十(国会本では巻四)の「いろは」などを紹介する中で 「倭漢節用無双嚢」と同じ書体が紹介される。三冊ともなぜか「ゐ」がない。 宮内庁本では「う、ゐ」が欠け、「う」にあたる文字はハングルも不掲載である。 「て」の部分で再び一致する。 「倭漢」の「え」のあたる字体を抜いて、「尹」のような文字をあてている。 国会版には「按(ずるに)ゐ此字を脱す負ふて書入べし」と書かれている。 しかしよく分からない本である。著者が小野高潔(宮内庁)か、 含弘堂偶斎(内閣、国会本)かはっきりせず、 小野高潔本と偶斎本の関係もはっきりしない。 同じ本に補筆したのか同名の別本かと言うことである(別本という立場が強いようだ)。 偶斎が誰かも全く分からないものだ。 |