写真−111

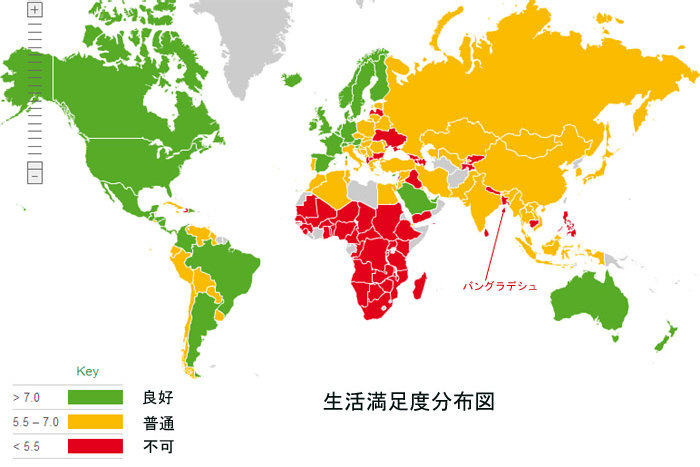

英国の環境保護団体(nef)による生活満足度分布図

バングラデシュの人々は幸福か不幸か?(2)‥‥

前ページで調べた幸福度指数(HPI)が、

バングラデシュ(31位)→ 日本(75位)→ 米国(114位)

となるのはどう見ても納得できないので、指数の内訳(3要素)を原本で調べてみた。それによると、

・平均余命 : 日本(良好82.3) → 米国(良好77.9)→ バングラデシュ(普通63.1)

・生活満足度: 米国(良好7.9) → 日本(普通6.8) → バングラデシュ(悪い5.3)

・資源消費量: バングラデシュ(良好0.6)→ 日本(悪い4.9) → 米国(最悪9.4)

の順位となる。(数字)は採点値。

この分析から、バングラデシュはやはり生活満足度は低いことが分る。上図でも、バングラデシュの生活満足度は赤色の最低領域である。日本は黄色の普通領域、米国は緑色の良好領域となっている。

ところが、前ページの国別幸福度指数(HPI)でみると、米国は、資源消費量が最悪なことから、順位を極端に下げられている。

これには一理あると思う。貧しい途上国の資源を多大に消費し、地球環境を犠牲にして栄えているアメリカ型の幸福スタイルには価値を認めないのであろう。環境保護団体らしい纏め方である。

対して、バングラデシュは、生活満足度も平均余命も3国の中では一番悪いが、資源消費量が極端に少ないので前ページのHPIの点数を大きく稼いでいる。

因みに、幸福度指数(HPI)が世界1位のコスタリカは、

平均余命(良好78.5)、生活満足度(良好8.5)、資源消費量(普通2.3)、となっている。

帰国後のニュースによると、鳩山首相が2月28日、新しい成長戦略をまとめるにあたって、国民の「幸福度」を調査することを確認したとの記事があった。

関連して、HPIが色々な記事に引用されている。HPIを「幸福度」と訳す学者や報道関係者が多いが、これは違うと思う。HPIは人間だけの幸福度ではなく、地球環境と人間が共存可能な指数ではないだろうか。

バングラデシュ(31位)→ 日本(75位)→ 米国(114位)

となるのはどう見ても納得できないので、指数の内訳(3要素)を原本で調べてみた。それによると、

・平均余命 : 日本(良好82.3) → 米国(良好77.9)→ バングラデシュ(普通63.1)

・生活満足度: 米国(良好7.9) → 日本(普通6.8) → バングラデシュ(悪い5.3)

・資源消費量: バングラデシュ(良好0.6)→ 日本(悪い4.9) → 米国(最悪9.4)

の順位となる。(数字)は採点値。

この分析から、バングラデシュはやはり生活満足度は低いことが分る。上図でも、バングラデシュの生活満足度は赤色の最低領域である。日本は黄色の普通領域、米国は緑色の良好領域となっている。

ところが、前ページの国別幸福度指数(HPI)でみると、米国は、資源消費量が最悪なことから、順位を極端に下げられている。

これには一理あると思う。貧しい途上国の資源を多大に消費し、地球環境を犠牲にして栄えているアメリカ型の幸福スタイルには価値を認めないのであろう。環境保護団体らしい纏め方である。

対して、バングラデシュは、生活満足度も平均余命も3国の中では一番悪いが、資源消費量が極端に少ないので前ページのHPIの点数を大きく稼いでいる。

因みに、幸福度指数(HPI)が世界1位のコスタリカは、

平均余命(良好78.5)、生活満足度(良好8.5)、資源消費量(普通2.3)、となっている。

帰国後のニュースによると、鳩山首相が2月28日、新しい成長戦略をまとめるにあたって、国民の「幸福度」を調査することを確認したとの記事があった。

関連して、HPIが色々な記事に引用されている。HPIを「幸福度」と訳す学者や報道関係者が多いが、これは違うと思う。HPIは人間だけの幸福度ではなく、地球環境と人間が共存可能な指数ではないだろうか。

それにしても、要因を分析せずに、最終結果の幸福度指数(HPI)だけが、世界各国の幸福度ランキングとして、新聞やインターネット上で紹介、議論されているのを見ると、統計とは知性を伴って理解すべきだと改めて感じた。(次ページへ続く)